Согласование линии передачи с нагрузкой. Согласование линий передачи данных на печатной плате

Линия питания, показанная на рис. 2.31, соединяющая генератор с нагрузкой, служит для передачи возможно большей части мощности генератора Р г к приемнику, т. е. к нагрузке этой линии. Мощность, принятую нагрузкой, обозначим через Р 2 .

Значение мощности Р 2 зависит от ряда факторов, к рассмотрению которых мы и переходим.

1. В случае, когда Z 1 = Z 0 = Z 2 и в линии отсутствуют потери, мощность, выделяемая в нагрузке, P 2 = P 1 = P 0 .

2. В линии с потерями мощность Р 2 , выделяемая в нагрузке меньше мощности P 1 , поступающей на вход линии, на величину мощности потерь Р п в этой линии, т. е Р 2 =Р 1 - Р п .

3. В случае, когда выходное сопротивление генератора Z г не согласовано с входным сопротивлением линии Z 1 =U 1 /I 1 генератор отдает в линию только часть своей мощности Р г . Рассогласование сопротивлений может быть обусловлено неравенством активных сопротивлений R г не равно R 1 либо реактивных Х г ≠ - X 1 , а также обеими этими причинами, т. е. R г + iX г ≠ R 1 - iX 1 . Следствием этих причин является выделение мощности генератора на выходных элементах его схемы, т. е. на аноде выходной лампы и т. п. Как правило, равенство R г = R 1 выполняется путем трансформации выходного сопротивления генератора, осуществляемой в его выходном контуре. Для того чтобы выполнить условие Х г = -X 1 достаточно произвести расстройку выходного контура генератора относительно резонансной частоты, что, правда, несколько изменяет значение выходного сопротивления R г . Обычно передатчик имеет ограниченный диапазон изменения Z г . Для обычных схем передатчиков можно указать следующие пределы изменения его выходного сопротивления: $30\leqslant{R_г}\leqslant{100}\;Ом$, $-300\leqslant{X_г}\leqslant{300}\;Ом. Если входное сопротивление генератора Z г значительно отличается от входного сопротивления линии, то дополнительно применяют специальные устройства согласования. Эти устройства будут подробно рассмотрены позднее (см. § 3.4 ). Здесь отметим, что такие устройства обеспечивают широкополосное согласование, однако при этом вносят дополнительные потери примерно 0,5 ... 2 дБ. Поэтому, если мы хотим избежать дополнительных потерь, следует выбирать входное сопротивление линии Z 1 так, чтобы его значение лежало в пределах изменения выходного сопротивления генератора.

4. При рассогласовании входного сопротивления нагрузки Z 2 с волновым сопротивлением линии Z 0 в последней возникает помимо падающей волны U пад и отраженная волна U отр . Обе эти волны образуют в линии питания стоячую волну (см. рис. 2.41 ). В этой ситуации мощность Р 2 , передаваемая в нагрузку, будет определяться равенством Р 2 = Р пад - Р отр , где Р пад и Р отр - мощности падающей и отраженной волны соответственно.

Отраженная волна, возвращаясь к передатчику, уменьшает уровень мощности P г до величины Р 1 = Р г - Р отр . Отметим, что в линии без потерь Р 2 = Р 1 . Это равенство не зависит от степени согласования (или рассогласования) линии питания. Тогда если Z г ≠ Z 1 , то вновь возникает отражение. Если же Z г = Z 1 , то вся мощность генератора P г попадает в нагрузку, независимо от значения коэффициента стоячей волны. Вспомним, что входное сопротивление линии зависит от длины линии l , ее волнового сопротивления Z 0 и сопротивления нагрузки Z 2 . Его значение определяется по формуле (2.84 ). И, наконец, еще раз подчеркнем, что мощность отраженной волны Р о тр не является мощностью потерь как иногда об этом пишут в книгах для радиолюбителей.

5. В линиях с потерями как падающая волна мощности Р г , так и отраженная волна мощности Р отр при распространении вдоль линии претерпевают затухание (см. рис. 2.41б ). Если хотят при использовании такой линии, имеющей кроме того рассогласование, т. е. Z 2 ≠ Z 0 , получить в нагрузке (например, в антенне) прежний уровень мощности, то необходимо увеличить уровень P г на величину ΔР г =Р зат +Р рас , где Р зат - потери мощности на затухание, Р рас - потери мощности из-за рассогласования.

Дополнительные потери в линии зависят как от потерь линии на затухание, так и от значения коэффициента стоячей волны K стU в линии. При малых значениях $K_{стU}\leqslant{2}$ дополнительные потери весьма малы и лишь только при $K_{стU}\geqslant{4}$ они могут достичь уровня собственных потерь линии на затухание. Отсюда следует, что на практике в диапазоне КВ, где собственные потери линии незначительны (A < 1 дБ ), можно допустить большой уровень рассогласования выходного сопротивления передатчика с входным сопротивлением линии питания. Если рассогласование выхода передатчика с линией очень велико, то одной из возможных мер улучшения согласования является изменение длины линии питания. Позднее (см. § 3.1 ) более подробно рассмотрим линии питания с большим значением K стU , которые получили название резонансных.

6. Дополнительные потери в линию питания вносят отдельные элементы, служащие для улучшения согласования. Целесообразность их применения решают исходя из сравнения вносимых ими потерь на затухание и дополнительных потерь из-за рассогласования (при отсутствии элементов настройки линии).

Cтраница 1

Согласование линии по входу (RH p) обеспечивает отсутствие отражения обратной волны от начала линии и тем самым формирование однократного импульса.

Согласования линии не требуется, если ее длина меньше четверти длины волны. В этом случае емкость отклоняющих пластин входит в емкость настроенного контура. Катушки связи и контуров должны быть рассчитаны в соответствии с теорией трансформаторной связи.

Согласование линии как на выходе, так и на входе улучшает стабильность работы катодного повторителя. При нарушении по какой-либо причине согласования на конце линии в ней возникает отраженная от нагрузки волна. Этот эффект дополняется появлением вторичных отражений, если линия не согласована с источником сигнала. Поэтому, если можно ожидать (в процессе эксплуатации усилителя) нарушений согласования на выходе линии, то в этом случае желательно согласовать линию также на ее входе.

Согласование линии на фиксированной частоте решается довольно просто. Для согласования нагрузки с линией применяют устройства, трансформирующие сопротивление нагрузки в активное сопротивление, равное волновому сопротивлению линии. В качестве таких устройств используют реактивные элементы, не вызывающие дополнительных потерь.

Если согласование линии нарушено, то в средней части изображения импульса виден выброс (рис. 3 - 13i), появившийся в результате отражения. Непосредственно измеренная величина импульса не должна превышать 1 5 мм. Не должно быть также понижения или повышения плоской вершины импульса за средним выбросом.

Физически согласование линии означает, что такая линия рассеивает всю падающую СВЧ-мощность, не создавая отраженных волн. Другими словами, в согласованной передающей линии КСВ равен единице. В спектрометре ЭПР согласованная нагрузка включается в одно из плеч двойного Г - моСта (фиг. Это облегчает согласование всего волноводного тракта.

При согласовании линии передачи учитывается так называемое волновое сопротивление коаксиального кабеля. В основном применяют 75 - и 50-омные кабели. Это означает, что на концах таких кабелей должны быть подключены согласующие резисторы с сопротивлением 50 или 75 Ом. Емкость такой линии не учитывается, а считается только погонная задержка распространения сигналов по кабелю.

При проверке согласования линии задержки, состоящей из 24 секций и задерживающей сигнал примерно на 0 2 мксек, контрольный сигнал подается на вход У осциллографа. Rs - Если согласование линии нарушено, то средней части изображения импульса виден выброс (рис. 10 - 5), появившийся в результате отражения.

Идеальным условием согласования линии задержки является равенство выходного сопротивления источника сигнала сопротивлению линии на всех частотах. Основная задача каскадов, расположенных на входе и выходе линии задержки, создать условия согласования, максимально приближающиеся к идеальным. Кроме того, иногда возникает необходимость корректировать в этих каскадах искажения, вызванные затуханием и нелинейностью фазовой характеристики линии задержки. При выборе конкретных схемных решений нужно учитывать, что наилучшим является то решение, которое при прочих равных условиях обеспечивает наибольшее значение коэффициента усиления по напряжению.

Для чего нужно согласование линии или волновода с нагрузкой.

Так как условие согласования линии с нагрузкой состоит в том, что последняя должна иметь чисто активный характер и быть равной волновому сопротивлению линии, то можно соединить две линии, не создавая в месте соединения отражений энергии, если их волновые сопротивления одинаковы.

Мы рассмотрели методы узкополосного и широкополосного согласования линии с нагрузкой, сводящиеся к внесению в линию реактивных элементов, компенсирующих отражения от нагрузки. Эти методы применяются в том случае, когда нагрузка представляет собой узкополосную резонансную систему.

Сигналы, вырабатываемые датчиками, обычно имеют весьма низкий уровень, поэтому для дальнейшей передачи их необходимо обработать и усилить. Уровни сигнала и импедансы выхода датчика, кабеля и входа компьютера должны соответствовать друг другу. Обработка сигнала для достижения указанного соответствия называется согласованием сигнала.

Согласование линии передачи заключается в подавлении отражённых от нагрузки волн. В согласованном режиме мощность, поступающая в нагрузку от генератора, который в свою очередь, должен быть согласован с линией, достигает максимального значения. Если нагрузка не согласована с линией, то это приводит к ряду нежелательных эффектов: изменяются частота и мощность генератора из?за эффекта затягивания, уменьшается предельное значение передаваемой мощности, уменьшается мощность, поступающая в нагрузку, увеличиваются потери в линии передачи.

Когда в схеме необходимы согласующие резисторы? В двух случаях: если линия передачи длинная -- для подавления отражений, и если линия передачи короткая -- для подавления резонансов ("звона").

Согласование на стороне нагрузки

При использовании схемы согласования линий передачи на стороне нагрузки выходы всех логических элементов подключаются к сигнальным линиям непосредственно, а согласующие резисторы стоят на выходах сигнальных линий. Линия передачи, согласованная на стороне нагрузки, обладает следующими свойствами:

1. На вход линии с выхода источника поступает сигнал полной амплитуды.

2. Все отражения подавляются согласующим резистором.

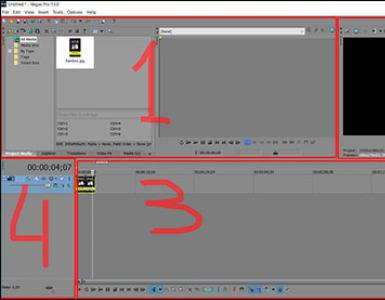

Рисунок 6.1 Расчет времени нарастания переходной характеристики цепи передачи сигнала с случае согласования линии на стороне нагрузки

Рассмотрим схему, приведенную на рис. 6.1 Левая часть-- передающая цепь, включает в себя логический элемент, к выходу которого подключена линия передачи, согласованная на дальнем конце с помощью согласующего резистора. Эквивалентный выходной импеданс этой цепи в схеме замещения с источником напряжения равен импедансу параллельного соединения волнового сопротивления линии Z 0 и сопротивления согласующего резистора, также равного Z 0 . В результате для кратковременных процессов импеданс передающей цепи составляет Z 0 / 2 Ом.

Правая часть схемы -- приемная цепь, включает в себя только логический элемент, на вход которого поступает сигнал. Входной импеданс приемника представлен на схеме, приведенной на рис. 6.2, эквивалентной емкостью C .

В результате эквивалентная схема представляет собой простой RC- фильтр, для которого постоянная времени, как известно, составляет:

Постоянная времени RC-цепи = C*Z 0 /2(8)

T term =2,2 C*Z 0 /2 = 1,1 Z 0 C(9)

Таким образом, длительность фронта нарастания сигнала на входе приемника - в точке B:

T B = (T 2 tern + T 2 1) 1/2 (10)

Если по отношению к длине фронта сигнала сигнальная линия является длинной линией передачи, ее выходной импеданс фактически составляет Z 0 . По мере уменьшения длины линии передачи до величины, сопоставимой с длиной фронта сигнала, ее выходной импеданс, измеренный в точке B , уменьшается. В конце концов, когда линия передачи становится очень короткой, выходной импеданс передающей цепи в точке B становится в точности равен выходному импедансу источника сигнала и длительность фронта сигнала в точке приема B уменьшается.

На рис. 6.2 показана широко применяемая схема согласования сигнальной линии передачи, называемая составной согласующей нагрузкой. В этой схеме фиксации уровня сигнала эквивалентное сопротивление параллельного соединения сопротивлений R 1 и R 2 выбирается равным волновому сопротивлению Z 0 линии передачи A . Отношение R 1 /R 2 определяет отношение требуемых выходных токов высокого и низкого уровня.

Рисунок 6.2 Схема фиксации уровня с использованием составной согласующей нагрузки

При равенстве сопротивлений R 1 и R 2 , требуемые выходные токи высокого и низкого уровня одинаковы. Такой вариант схемы подходит для быстродействующей КМОП-логики (HCMOS).

При R 2 > R 1 , требуемый выходной ток низкого уровня превышает требуемый выходной ток высокого уровня.

Выбор сопротивлений R 1 и R 2 удобнее всего выполнять графически. Этот выбор определяется тремя граничными условиями.

1. Эквивалентное сопротивление параллельного соединения сопротивлений R 1 и R 2 должно быть равно Z 0 .

2. Требуемый выходной ток высокого уровня не должен превосходить максимально допустимый ток высокого уровня I OH max .

3. Требуемый выходной ток низкого уровня не должен превосходить максимально допустимый ток низкого уровня I OL max .

Рисунок 6.3 Диаграмма для выбора сопротивлений составной нагрузки с учетом заданных граничных условий

Все три граничных условия, изображенных на рис. 6.3, рассчитаны для элемента И-НЕ серии 74НС11000. Выходные напряжения и максимально допустимые токи соответствуют максимальному напряжению питания +5, 5 В (обычно это соответствует наихудшему случаю). На графике проведены 2 прямых граничного условия 1: для волнового сопротивления 65 Ом и 100 Ом.

Линия граничного условия 1, соответствующая волновому сопротивлению 100 Ом, проходит через область значений, удовлетворяющих обоим граничным условиям для выходного тока, -- через точку (Y 1 = 0, 05, Y 2 = 0, 05). Это соответствует сопротивлениямR 1 = 200 Ом и R 2 = 200 Ом.

Линия граничного условия 1, соответствующая волновому сопротивлению65 Ом, проходит за пределами области допустимых значений выходного тока. Для этого волнового сопротивления допустимой комбинации сопротивлений составной согласующей нагрузки не существует. Микросхема 74НС11000 не может обеспечить нормальный режим формирования сигнала при работе на согласованную линию передачи волновым сопротивлением 65 Ом.

Иногда используют схему согласования с одним согласующим резистором, подключенным к напряжению смещения, предназначенного исключительно для согласования по току потребления. Описанная выше методика расчета составной согласующей нагрузки пригодна также для выбора согласующего напряжения.

Сначала рассчитывается схема согласования с использованием составной согласующей нагрузки. Затем она преобразуется в эквивалентную схему с источником напряжения. Эквивалентный выходной импеданс источника напряжения имеет единственное значение -- Z 0 . Напряжение эквивалентного источника напряжения определяется по формуле:

Значение, полученное по этой формуле, и есть необходимое согласующее напряжение, которое подается на согласующую нагрузку.

Согласование на стороне источника

При согласовании на стороне источника выход формирователя сигнала подключается к входу линии передачи через последовательное согласующее сопротивление. Сумма сопротивления последовательного согласующего резистора и выходного импеданса источника сигнала должна быть равна волновому сопротивлению линии передачи Z 0 . При выполнении этого условия коэффициент отражения сигнала от ближнего конца линии будет равен нулю.

Линия передачи, согласованная на стороне источника, обладает следующими свойствами.

1. Половина напряжения сигнала, передаваемого с выхода источника сигнала на вход линии передачи, падает на последовательном согласующем сопротивлении.

2. Напряжение сигнала на входе линии передачи уменьшается вдвое по сравнению с напряжением сигнала на выходе источника сигнала в режиме холостого хода.

3. Коэффициент отражения от дальнего конца линии (разомкнутой на выходе)равен +1. Амплитуда отраженного сигнала, равная амплитуде падающего сигнала, вдвое меньше по сравнению с амплитудой сигнала на выходе источника сигнала. Вследствие наложения падающего и отраженного сигналов, сигнал на выходе линии передачи возрастает до исходной амплитуды сигнала на выходе источника.

4. Отраженный сигнал (половинной амплитуды) возвращается на вход линии передачи и поглощается последовательной согласующей нагрузкой на стороне источника.

5. После возврата сигнала, отраженного от дальнего конца линии, к источнику, выходной ток источника сигнала падает до нуля и остается на этом уровне до появления на выходе источника следующего фронта сигнала. В высоко скоростных схемах передачи следующий фронт сигнала появляется до того, как сигнал, отраженный от дальнего конца линии, возвратится к источнику.

Рисунок 6.4 Линия передачи согласованная на стороне источника

Длительность фронта нарастания сигнала на выходе цепи передачи в случае линии, согласованной на стороне источника

В любой точке линии передачи входное сопротивление ее участка, подключенного к выходу источника сигнала, равно Z 0 . Таким образом, при емкостной нагрузке на выходе линии переходная характеристика цепи передачи соответствует переходной характеристике RC -фильтра нижних частот с постоянной времени, равной:

Постоянная времени RC -фильтра = Z 0 C, (12)

Воспользовавшись формулой для времени нарастания переходной характеристики RC-фильтра, получаем:

T 10? 90 = 2, 2Z 0 C, (13)

Это время нарастания вдвое превышает время нарастания переходной характеристики цепи передачи сигнала в случае линии, согласованной на стороне нагрузки, при таком же волновом сопротивлении линии и такой же емкостной нагрузке.

Выбор согласующих резисторов. Точность соблюдения сопротивления согласующих резисторов

Согласующий резистор предназначен для ослабления или полного подавления отражений в линии передачи. Он сможет выполнять эту функцию только в том случае, если его сопротивления будет в точности равно волновому сопротивлению линии передачи.

Если крайне важно передать сигнал без искажений, тогда вполне оправданно согласование линии передачи на обоих концах . В этом случае уровень сигнала на входе приемника неизбежно оказывается вдвое меньше, но обеспечивается превосходное подавление отражений. Отраженный сигнал должен испытать два отражения -- от выхода и от входа линии, прежде чем попадет на вход приемника.

Таким образом, относительный уровень помехи на входе приемника будет равен квадрату коэффициента отражения. В этом случае требуемая точность согласования сопротивления согласующей нагрузки с волновым сопротивлением линии передачи оказывается намного ниже. Этот способ широко используется в СВЧ-схемах для выравнивания амплитудно-частотной характеристики в широком диапазоне частот. В цифровой электронике согласование линий передачи на обоих концах используется в сочетании с приемниками , способными распознавать входные сигналы пониженного уровня.

Согласование нагрузок с линией передачи

Для обеспечения в линиях передачи режима бегущей волны применяются нагрузки. Нагрузки классифицируются на:

‑ согласованные;

‑ реактивные.

Согласованные нагрузки предназначены для поглощения мощности, передаваемой по линии передачи. Согласованные нагрузки применяют также в качестве эквивалентов антенн при настройке передающей аппаратуры и в виде меры согласования в измерительных устройствах СВЧ.

При включении согласующего элемента в линию должен обеспечиваться принцип согласования:

в линию дополнительно включается согласующий элемент, отражение от которого компенсирует отражение от нагрузки. При этом стремятся, чтобы согласующий элемент был расположен как можно ближе к нагрузке . Это делается для уменьшения длины несогласованного участка линии от нагрузки до согласующего элемента.

При согласовании необходимо, чтобы сопротивление нагрузки удовлетворяло двум условиям:

1) Активная часть нагрузки должна равняться волновому сопротивлению линии:

2) Реактивная часть нагрузки должна равняться нулю:

Если сопротивление нагрузки удовлетворяет условиям (1.1), то говорят, что линия согласована с нагрузкой .

Включение в линию согласующего элемента преследует следующие цели :

‑ увеличение мощности, передаваемой в нагрузку;

‑ увеличение электрической прочности линии;

‑ устранение вредного влияния отраженной волны на генератор.

Основной характеристикой согласованной нагрузки является модуль ее коэффициента отражения (или соответствующие значения КБВ или КСВ) в заданной полосе частот. Технически возможно создание нагрузок с в относительной полосе частот 20-30 % и более. Ввиду малости требования к фазе коэффициента отражения от нагрузки не предъявляются и эта фаза может иметь любое значение в интервале 0…2 .

Наряду с КСВН для описания согласования линии передачи с генератором используются такие показатели, как

‑ коэффициент возвратных потерь

. (1.2а)

. (1.2а)

Иногда она выражается и с отрицательным значением, т.е.

![]() ; (1.2б)

; (1.2б)

‑ потери на рассогласование – рабочее затухание

(1.3а)

(1.3а)

. (1.3б)

. (1.3б)

Согласование может быть выполнено в узкой или в широкой полосе частот.

Узкой

принято считать полосу частот

, составляющую единицы процентов от средней частоты . В этой полосе должен быть обеспечен допустимый уровень согласования ![]() . Типичный график зависимости КСВН

тракта от частоты представлен на рисунке 1.2. Конкретное значение определяется назначением и типом тракта, условиями его эксплуатации и лежит в пределах 1,1..2.

. Типичный график зависимости КСВН

тракта от частоты представлен на рисунке 1.2. Конкретное значение определяется назначением и типом тракта, условиями его эксплуатации и лежит в пределах 1,1..2.

Рисунок 1.2 – Типичная зависимость КВСН тракта от частоты

В узкой полосе частот в качестве согласующих элементов используются :

‑ четвертьволновый трансформатор;

‑ последовательный шлейф;

‑ параллельный шлейф;

‑ два и три последовательных или параллельных шлейфа.

Данные согласующие устройств используются в линиях передачи различных типов (двухпроводных, коаксиальных, полосковых, волноводных и т.п.). Тип линии передачи определяет конкретную конструкторскую реализацию этих устройств.

Рассмотрим применение указанных выше согласующих устройств.

Четвертьволновый трансформатор – устройство, представляющее собой четвертьволновый отрезок линии с волновым сопротивлением , включенным в разрыв основной линии передачи.

Найдем место включения трансформатора в линию и его волновое сопротивление. В предыдущей лекции было показано, что принцип работы такого согласующего устройства основан на трансформирующем свойстве четвертьволнового отрезка линии, которое в рассматриваемом случае примет вид:

где ‑ входное сопротивление линии, нагруженной сопротивлением нагрузки , в месте подключения трансформатора , как показано на рисунке 1.3;

Рисунок 1.3 – Согласование линии с нагрузкой с помощью

четвертьволнового трансформатора

![]() ‑ входное сопротивление четвертьволнового трансформатора в сечении

‑ входное сопротивление четвертьволнового трансформатора в сечении ![]() с подключенным к нему отрезком линии длиной , нагруженной сопротивлением нагрузки .

с подключенным к нему отрезком линии длиной , нагруженной сопротивлением нагрузки .

Условия согласования (1.1) требуют, чтобы , т.е. ![]() . Отсюда следует, что должно быть чисто действительной величиной:

. Отсюда следует, что должно быть чисто действительной величиной: ![]() .

.

Таким образом, четвертьволновый трансформатор для согласования может включаться в таких сечениях линии , в которых входное сопротивление линии чисто активное. Такое наблюдается в сечениях, где напряжение достигает максимума или минимума:

![]() . (1.5)

. (1.5)

В максимумах напряжения . В связи с этим .

В минимумах напряжения , следовательно, .

На рисунке 1.4 представлены варианты исполнения четвертьволнового трансформатора на основе двухпроводной и коаксиальной линий для двух рассмотренных случаев. Из анализа рисунка следует, что в конструкторском отношении предпочтительнее вариант . На рисунке 1.5 представлены эпюры напряжений в линии без согласующего устройства и согласующими четвертьволновыми трансформаторами и .

Рисунок 1.4 – Четвертьволновые трансформаторы:

а – на двухпроводной линии; б – на коаксиальном кабеле

Рисунок 1.5 – Эпюры напряжения в линии: а – с комплексной нагрузкой;

б – с комплексной нагрузкой и трансформатором ;

в – с комплексной нагрузкой и трансформатором

Согласующее устройство в виде последовательного шлейфа представляет собой отрезок обычно короткозамкнутой линии длиной с волновым сопротивлением W , который включается в разрыв одного из проводов линии, как показано на рисунке 1.6.

Рисунок 1.6 – Согласующий последовательный короткозамкнутый шлейф

Согласование достигается подбором места включения шлейфа в линию и длины шлейфа .

Найдем и из условия согласования линии в сечении . В этом сечении входное реактивное сопротивление шлейфа включено последовательно с входным сопротивлением линии . Сумма этих сопротивлений должна быть равна волновому сопротивлению линии:

![]() ; .

; .

,

,  , . (1.6)

, . (1.6)

Из анализа выражений (1.6) следует, что последовательный шлейф необходимо включать в таком сечении линии, где активная часть ее входного сопротивления равна волновому сопротивлению линии . Длину шлейфа следует выбирать такой, чтобы его реактивное сопротивление было бы равно по величине и противоположно по знаку реактивной части входного сопротивления линии в месте включения шлейфа .

Недостаток – при изменении нагрузки изменяется не только длина шлейфа, но и место его включения в линию. Конструктивно это крайне неудобно.

Идеально согласованный узел. Считаем, что плечо узла идеально согласовано, если т. е. отсутствует отражение от узла в данном плече. Если идеально согласованы все плечи, то считаем, что узел в целом идеально согласован. Эти определения аналогичны понятию об идеально согласованной линии, введенном в 8.9, и относятся к согласованию на минимум отражения. Другой критерий согласования - на максимум выходной активной мощности за редкими исключениями сводится к первому.

Задача согласования линий и узлов формулируется следующим образом. Пусть имеется линия и нагрузка (которая может быть одним из плеч узла либо источником мощности). Сопротивление нагрузки в общем случае комплексно, меняется с частотой и не равно характеристическому сопротивлению линии, поэтому (рис. 14.5а).

Характеристическое сопротивление линии практически активно, возможные изменения его с частотой отнесем условно к нагрузке; нормированные сопротивления поэтому Необходимо рассчитать согласующее

устройство, включаемое между линией и нагрузкой, таким образом, чтобы в рабочей полосе частот -модуль коэффициента отражения на входе согласующего устройства не превышал допустимого значения: Здесь и нижняя и верхняя частоты полосы согласования.

Предположим, что потери в согласующем устройстве пренебрежимо малы. Для удобства рассмотрения разобьем его на две части: узел компенсации, преобразующий комплексную нагрузку в активную практически независящую от частоты; и переход, трансформирующий сопротивление в равное характеристическому сопротивлению линии (рис. 14.56). Существуют принципиальные физические ограничения возможности идеальной реализации каждого из этих преобразований в полосе частот.

Если коэффициент отражения от перехода, а от узла компенсации (оба коэффициента приведены к одному сечению), то отражение от согласующего устройства если оба слагаемых малы. Так как фазы указанных коэффициентов меняются независимо, заданная норма на коэффициент отражения распределяется обычно между двумя узлами:

Узел компенсации представляет собой соединение реактивностей, которые на высоких радиочастотах реализуются с помощью отрезков линий, реактивных элементов типа штырей, диафрагм и т. п. Однако схема с идеальной широкополосной компенсацией невозможна. Например, если нагрузка представляет собой параллельное соединение (активное на нулевой частоте), простейшая схема узла компенсации - параллельно включенная индуктивность создает параллельный резонансный контур, имеющий чисто активное сопротивление на одной частоте в середине рабочей полосы. Дополнительные реактивные элементы создают сложную резонансную систему с более широкой полосой частот, но худшим согласованием в пределах этой полосы. Теоретически доказано , что при любой схеме узла компенсации не может быть нарушено неравенство:

где зависит от характера нагрузки. Например, для шунта и для последовательной цепочки, для резонатора

Из ф-лы (14.32) вытекает, что коэффициент отражения не может быть равен нулю в какой-либо конечной полосе частот, так как тогда интеграл обращается в бесконечность. В оптимальном случае в рабочей полосе частот, и вне этой полосы (рис. 14.6). Тогда

В узкой полосе частот коэффициент отражения можно сделать меньшим, чем в широкой. Широкополосные согласующие цепи неизбежно обладают свойствами частотного фильтра. Не следует стремиться к тому, чтобы на одной или нескольких частотах Это существенно увеличивает на других частотах в рабочей полосе.

Практически нецелесообразны сложные схемы узлов компенсации, содержащие более пяти элементов.

Кроме того, неизбежны определенные изменения в рабочей полосе частот. Считая, что в этой полосе и не отклоняется существенно от указанного значения, можно определить по ф-ле (14.33), заменив ее правую часть на

Схемы узлов компенсации многообразны и выбираются в соответствии с характером нагрузки, полосой частот и конкретными особенностями работы.

Переход (трансформатор сопротивлений) представляет собой участок неоднородной линии передачи, характеристическое сопротивление которой меняется по длине от до плавно, либо скачками. Принцип работы всех согласующих переходов один и тот же. От несогласованной нагрузки возникает отраженная волна. Элементы согласующего устройства создают дополнительные отраженные волны, которые компенсируют первоначальную.

Переход конечной длины трансформирует сопротивления лишь приближенно (даже если сопротивления на его концах неизменны). Задачей расчета является отыскание оптимальных переходов наименьшей длины, обеспечивающих коэффициент отражения в заданной полосе частот при известном перепаде сопротивлений Если длина перехода ограничена, то для существует некоторый минимальный предел.

На сравнительно низких частотах согласование осуществляется также электрическими цепями с сосредоточенными параметрами: мостовыми, -образными четырехполюсниками, трансформаторами с индуктивной связью (см. теорию линейных электрических цепей). Заметим, что для них также существуют физические ограничения, препятствующие идеальному преобразованию сопротивлений в полосе частот.

УЗКОПОЛОСНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

В узкополосном согласующем устройстве, как правило, сочетаются компенсация реактивности нагрузки и трансформация сопротивлений. Если согласовать линию с нагрузкой на одной лишь частоте, то обычно в полосе частот не менее 1-2% коэффициент отражения от согласующего устройства будет незначителен. Такое согласование достигается наиболее простыми средствами и в ряде

случаев удовлетворяет практическим потребностям. Рассмотрим несколько простейших способов согласования комплексных сопротивлений.

Согласование реактивным шлейфом. Шлейф - короткозамкнутый или разомкнутый на конце отрезок линии, подключаемый параллельно основной линии с заданной нагрузкой (рис. 14.7), в том сечении В, где ее нормированная проводимость имеет единичную активную составляющую. Входная проводимость реактивного шлейфа, нормированная по компенсирует реактивную проводимость в линии. Поэтому суммарная проводимость в сечении что

Рис. 14.8 (см. скан)

соответствует идеальному согласованию на расчетной частоте (расстояние между сечениями ничтожно мало). Этот способ разработан В. В. Татариновым в 1929 г. Расчет согласования по методу Татаринова рассмотрим на следующем примере.

Пример. Линия с ? нагружена на сопротивление Ом, частоте Рассчитать согласующий короткозамкнутый шлейф с длиной не более Определить коэффициент отражения от устройства а частоте

Для решения воспользуемся круговой диаграммой сопротивления и проводимостей, изображенной на рис. 14.8. Нормированное сопротивление нагрузки (точка Перейдем к нормированным проводимостям, для чего отыщем центрально-симметричную точку Движение плоскости отсчета вдоль линии без потерь как известно, соответствует перемещению точки на диаграмме до кругу. Так как шлейф имеет и замкнут на конце, его входная проводимость индуктивна. Проводимость линии сечении В должна иметь емкостный характер, поэтому минуя на диаграмме точку В, остановимся в точке ,По кольцевой шкале определим Нормированную проводимость шлейфа отнесем к его характеристической проводимости: Отметив на диаграмме точки найдем Присоединив шлейф в сечении В, получим т. е. придем в центр диаграммы.

При росте частоты на на столько же увеличивается электрическая длина отрезков линий: Выполнив на круговой диаграмме аналогичные построения (точки получим на входе устройства что соответствует Итак, согласование с достигается всего в -процентной полосе частот.

Полоса частот увеличивается с уменьшением электрической длины отрезков Поэтому их стремятся сделать как можно более короткими.

На двухпроводных антенных фидерах легко осуществить конструкцию шлейфа, перемещающегося вдоль линии. Для коаксиальных линий и волноводов такой способ согласования трудно реализовать. По этому принципу выполняются лишь нерегулируемые согласующие устройства (например, диафрагмы на рис. 14.18).

Согласование тремя неподвижными реактивностями. Для коаксиальных линий используются неподвижные короткозамкнутые шлейфы, в волноводной технике - емкостные штыри или диафрагмы. Покажем, что тремя реактивностями произвольной величины, но одного знака, расположенными в фиксированных точках линии с интервалом можно согласовать линию при произвольных значениях нагрузки.

Пусть согласование осуществляется емкостными штырями (рис. 14.9а). Приведем проводимость нагрузки к сечению А, где находится первый штырь. Нормированная проводимость в этом случае будет представлена произвольной точкой А «ли А на диаграмме рис. 14.96. Разделим плоскость диаграммы на две части криволинейной границей, состоящей из полуокружности ,и центрально симметричной к лей полуокружности в верхней части диаграммы. Пусть точка А находится слева от этой границы. Тогда емкостным штырем А с положительной реактивной проводимостью можно увеличить мнимую часть проводимости, т. е. перейти от точки А к точке лежащей на

границе. Переход в сечеиие В эквивалентен повороту на в плоскости диаграммы. Точка В также находится на границе, а проводимость Вводя емкостной штырь, легко свести проводимость к значению и перейти тем самым в центр диаграммы. Таким образом, согласование достигнуто штырями а штырь С должен быть выведен из волновода.

В другом случае проводимость в сечении А соответствует точке А справа от границы, тогда штырь А не вводится. Точка В для сечения В находится слева от границы и согласование производится штырями аналогично предыдущему.

Рис. 14.9 (см. скан)

Итак, согласование всегда возможно. Если фаза проводимости нагрузки меняется в ограниченных пределах (точка А всегда слева от границы), для согласования достаточно двух штырей. Если ограничена возможная величина то проводимость настраивающих штырей также ограничена; иапример, при достаточно, чтобы

Четвертьволновый трансформатор (рис. 14.10а) представляет собой отрезок линии передачи длиной с иным

характеристичёским сопротивлением чем у основного тракта (индекс с для характеристических сопротивлений здесь и далее опускаем). Он включается в линию последовательно и предназначен для согласования только активных сопротивлений. Поэтому, если нагрузка является комплексной, между ней и трансформатором включают дополнительный отрезок линии такой длины чтобы его входное сопротивление было чисто активным По круговой диаграмме легко установить величины

Рис. 14.10 (см. скан)

Перейдем к определению характеристического сопротивления трансформатора Нормированное по сопротивление в сечении Нормированное входное сопротивление четвертьволнового отрезка линии без потерь равно обратной величине нормированного сопротивления ее нагрузки [это легко установить из круговой диаграммы или ф-лы (8.57) при поэтому в сечении Для согласования тракта необходимо, чтобы Отсюда следует, что или

![]()

Характеристическое сопротивление трансформатора должно быть равно среднему геометрическому от сопротивлений на его концах.