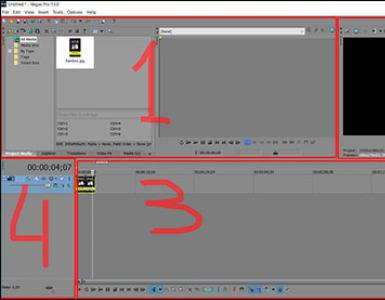

Видео лекции курса CS50 на русском. Что изучают на CS50

Килька / Clupeonella cultriventris

Килька представляет собой подвид черноморско-азовской тюльки, отличающийся большей величиной, до 14-15 см, длительностью жизни до 6 лет и несколько меньшей жирностью, до 12% содержания жира в теле. Позвонков у нее 41-45. Обыкновенная каспийская килька зимует обычно в Среднем и Южном Каспии, а в марте идет на север, в Северный Каспий, подходя к берегам при температуре воды от 6 до 14°С, и частично входя в дельты Волги и Урала. Разгар нереста кильки в Северном Каспии в апреле - мае, при температуре 12-21°С. Подходящая к берегам килька образует огромные косяки, подчас заполняющие сплошной полосой рыбы всю прибрежную отмель. Появляясь внезапно у берегов, килька также быстро уходит в открытое море, где держится преимущественно в слое от 6 до 30 м, опускаясь иногда и до 100 м. Питается преимущественно веслоногими рачками каланипедой и гетерокопе. В затонах и ильменях Волги и в озере Чархал в бассейне Урала килька образует мелкую пресноводную форму - до 11 см длины.

Килька анчоусовидная / Clupeonella engrauliformes

Позвонков у нее 44-48. Зимой анчоусовидная килька держится главным образом в Южном Каспии на глубине от 50 до 750 м. Весной и летом она идет на север и сосредотачивается в Среднем Каспии, придерживаясь зоны температурного скачка на глубине от 15 до 60 м. Нерестится анчоусовая килька в августе - октябре в открытом море преимущественно на глубине от 40 до 200 м, при температуре воды от 13 до 24°С, и солености от 8 до 12°/00. Совершает суточные вертикальные миграции, поднимаясь ночью к поверхности и опускаясь вглубь днем. Основной объект питания анчоусовидной кильки - веслоногий рачок эвритемора. Анчоусовидная килька далеко не так жирна, как обыкновенная: содержание жира в ее теле не превышает 6,4%.

Килька большеглазая / Clupeonella macrophthalma

| Килька большеглазая самый глубоководный вид килек, держащийся над глубинами от 70 до 250 м и встречающийся на глубине до 300-450 м. Глаза у нее больше, чем у других килек, спина и верх головы темные. Обитает в Южном и Среднем Каспии, в открытом море, совершая большие вертикальные миграции и избегая поверхностного слоя воды, прогретого более 14°С. Каспийские кильки - обыкновенная, анчоусовидная и большеглазая - служат основным кормом хищных рыб Каспия. Ими кормятся хищные сельди, белуга, тюлени. Промысел каспийских килек начался в 20-х годах и производился вначале вблизи берегов. |

Килька большеглазая |

С начала 50-х годов стал интенсивно развиваться другой вид промысла, основанный на приманивании рыбы светом спущенной в воду сильной электрической лампы. Облов собирающейся к лампе кильки производился сначала подъемными коническими сетями, а затем и через раструб спускаемого вблизи лампы шланга, засасывающего рыбу насосом. Промысел кильки настолько развился, что ее улов составил к середине 60-х годов прошлого века более трех четвертей всего улова рыбы на Каспии.

Какая рыба может претендовать на звание «самой еврейской»? Вовсе не фаршированная щука - это рыба для праздников, при хорошей жизни - для шабатов. Самая еврейская рыба, конечно, селедка. Именно селедка была наиболее частой гостьей на рыбном столе в штетлах - еврейских местечках. Да и у остального простого люда, независимо от вероисповедания, сельдь играла важную роль в рационе.

Причиной тому являлась высокая численность сельдей, относительная простота их лова вблизи берегов, легкость обработки и устойчивость в хранении. В тех местах, где они водились, сельди почти весь год держались вблизи берегов и часто заходили в какой-нибудь небольшой залив в таких количествах, что их черпали сачками. Иногда выход из залива перекрывали сетями и, не торопясь, вылавливали всю сельдь. Упитанную сельдь очень легко солить - пойманную рыбу без всякой предварительной обработки укладывают в бочки, пересыпая каждый слой солью. Жирная рыба содержит относительно немного воды и поэтому не пересаливается, не берет больше, чем надо соли. (Тощую селедку, конечно, можно пересолить, но раньше на нее никто не зарился, давали нагуляться). При длительном хранении соленая рыба созревала, приобретая специфический вкус и консистенцию. Первое упоминание о лове атлантической сельди встречается уже в 702 г. в монастырских хрониках Англии. Уже тогда сельдь служила источником благосостояния.  От обычной селедки зависели не только простые люди, но и государства. С 11 века и вплоть до 15 столетия соленая сельдь была важным объектом торговли ганзейских купцов, и на базе этой торговли базировалось в течение 350 лет морское могущество Ганзейского союза городов. Ганзейские рыбаки промышляли сельдь главным образом у немецких и датских берегов Балтийского моря. Но в 15 веке сельдь на время ушла из Балтики, уловы здесь стали катастрофически падать, в результате чего Ганзейская лига рухнула. В то же время начались мощные подходы сельди к берегам Голландии и Шотландии. Голландцами был разработан способ мокрого посола сельди в бочках на кораблях. Промысел сельди сыграл огромную роль в развитии экономики Голландии в 15-16 вв.

От обычной селедки зависели не только простые люди, но и государства. С 11 века и вплоть до 15 столетия соленая сельдь была важным объектом торговли ганзейских купцов, и на базе этой торговли базировалось в течение 350 лет морское могущество Ганзейского союза городов. Ганзейские рыбаки промышляли сельдь главным образом у немецких и датских берегов Балтийского моря. Но в 15 веке сельдь на время ушла из Балтики, уловы здесь стали катастрофически падать, в результате чего Ганзейская лига рухнула. В то же время начались мощные подходы сельди к берегам Голландии и Шотландии. Голландцами был разработан способ мокрого посола сельди в бочках на кораблях. Промысел сельди сыграл огромную роль в развитии экономики Голландии в 15-16 вв.

K середине 20 века запасы сельди резко сократились из-за перелова, загрязнения морей, гидростроительства на реках. Разводить сельдь искусственно невыгодно - слишком дешевая рыба, но помочь ей отнереститься ученые пытаются, хотя для биологов сельдь представляет большую загадку. Вроде бы и изучена хорошо, и описаны все популяции, а их у сельди много, но вот родственные связи селедок очень запутаны. Виной тому их изменчивость и склонность к путешествиям.

Внешний вид сельди свидетельствует о том, что это активно плавающая в толще морских вод рыба. Она обитает на глубине до 200 м. Все сельди - стайные рыбы. Особь, оторванная от коллектива, испытывает стресс, перестает питаться и погибает. Сельдь рождается, растет и путешествует в окружении сородичей. Жизнь в стае позволяет отдельным рыбам ночью беззаботно спать. Как показали подводные наблюдения, спящие сельди расслабляются и спят, кто вверх хвостом, а кто кверху брюхом. В остальное время сельди плывут и едят. Пищу им составляют мелкие рачки, обитающие в толще воды - планктон

. А целью путешествий является поиск пищи и нерест. Период размножения у многочисленных стад сельди приходится на разные месяцы, поэтому весь год в прибрежных районах, где и происходит нерест, появляются и исчезают косяки рыб.

Внешний вид сельди свидетельствует о том, что это активно плавающая в толще морских вод рыба. Она обитает на глубине до 200 м. Все сельди - стайные рыбы. Особь, оторванная от коллектива, испытывает стресс, перестает питаться и погибает. Сельдь рождается, растет и путешествует в окружении сородичей. Жизнь в стае позволяет отдельным рыбам ночью беззаботно спать. Как показали подводные наблюдения, спящие сельди расслабляются и спят, кто вверх хвостом, а кто кверху брюхом. В остальное время сельди плывут и едят. Пищу им составляют мелкие рачки, обитающие в толще воды - планктон

. А целью путешествий является поиск пищи и нерест. Период размножения у многочисленных стад сельди приходится на разные месяцы, поэтому весь год в прибрежных районах, где и происходит нерест, появляются и исчезают косяки рыб.

Наиболее важными для промысла являются океанические сельди рода Clupea , атлантическая и тихоокеанская. Но самой крупной сельдью был волжский залом, проходная рыба рода Alosa . Волжский залом поднимался из Каспия в р. Волгу к Саратову. Весила одна такая рыба до 1.8 кг, тогда как океанические сельди весят не больше 800 г. К сожалению, в результате гидростроительства, волжского залома не стало. В Черном море водится вид, родственный каспийскому.

В Израиле сельдь продается уже соленой, и чаще всего разделанной, так что определить ее происхождение трудно. На иврите соленую сельдь называют «малуах» (Даг малуах.), хотя, строго говоря, это значит «соленая рыба». Употребляют также западноевропейские названия «херинг» и «матиас». Видел даже банку сельди с надписью «херинг матиас».

Из уважения к вековым традициям российского еврейства не даю никаких рецептов - ну не учить же вас делать селедку под шубой. А рубленую сельдь, как у моей бабушки, тут все равно не сделать, нужны антоновские яблоки.

Химический состав сельди тоже нет смысла приводить - уж очень он зависит от ее состояния: возраста, места вылова, степени половой зрелости. Но учтите, что жирная селедка является хорошим источником омега-3 жирных кислот, не уступая по их содержанию лососю или угрю.

Химический состав сельди тоже нет смысла приводить - уж очень он зависит от ее состояния: возраста, места вылова, степени половой зрелости. Но учтите, что жирная селедка является хорошим источником омега-3 жирных кислот, не уступая по их содержанию лососю или угрю.

И в заключении - о кашруте и чешуе. Те, евреи, кто видел сельдь лишь в магазине, иногда недоумевают, как это рыба кошерная, а чешуи нет. На самом деле у сельдей очень крупная чешуя (ее можно разглядеть на иллюстрациях), переливающаяся всеми цветам радуги. Но чешуя эта легко спадает сразу после вылова, поэтому в засол сельдь попадает уже без чешуи. В начале 20 века, когда промысел сельди был массовым, опавшую чешую сельдей собирали и перерабатывали в искусственный перламутр и жемчуг.

Бедные селёдкины родственники

Родственники у селедки многочисленны, но мелки. Это килька, тюлька, хамса, салака, шпрот, анчоус, сардины. Их родственные отношения достаточно запутаны даже для специалистов. А для потребителя дело осложняется тем, что у биологов и рыбопереработчиков под одними и теми же именами фигурируют разные рыбы. Так, для ихтиолога шпрот - это Sprattus sprattus

, небольшая, до 17 см, рыба, встречающаяся в Северной Атлантике, Балтийском, Средиземном и Черном морях. А для переработчика - любая мелкая сельдевая рыба, копченая и закатанная в банку с маслом. Чаще всего для производства консервов «Шпроты в масле» используют салаку Clupea harengus membras

, которая на самом деле настоящая сельдь, только более мелкая, балтийский подвид. А настоящего шпрота иначе называют «балтийская килька».

Родственники у селедки многочисленны, но мелки. Это килька, тюлька, хамса, салака, шпрот, анчоус, сардины. Их родственные отношения достаточно запутаны даже для специалистов. А для потребителя дело осложняется тем, что у биологов и рыбопереработчиков под одними и теми же именами фигурируют разные рыбы. Так, для ихтиолога шпрот - это Sprattus sprattus

, небольшая, до 17 см, рыба, встречающаяся в Северной Атлантике, Балтийском, Средиземном и Черном морях. А для переработчика - любая мелкая сельдевая рыба, копченая и закатанная в банку с маслом. Чаще всего для производства консервов «Шпроты в масле» используют салаку Clupea harengus membras

, которая на самом деле настоящая сельдь, только более мелкая, балтийский подвид. А настоящего шпрота иначе называют «балтийская килька».

Так что если вам будет скучно за столом, то можете изучить рыбку, поданную на закуску: у шпрота, как и всех килек, на брюхе есть острые килевидные чешуйки, а у салаки их нет. Не найдя таких чешуек на копченой рыбке из банки с этикеткой «Шпроты» можете смело писать жалобу в Общество защиты потребителей, но только убедитесь, что производитель не подстраховался - я на банке латвийского шпротного паштета, где об идентификации чешуек говорить не приходится, прочитал «изготовлен из кильки и салаки». Да и на банках с салакой в томате есть теперь и второе название «сельдь балтийская». Живет салака до 6-7 лет. Среди обычной салаки попадаются и так называемые гигантские, растущие гораздо быстрее и достигающие в длину 37 см. Тогда как обычная салака питаетсяпланктоном

, гигантская салака - хищная рыба, нередко питающаяся колюшкой.

Так что если вам будет скучно за столом, то можете изучить рыбку, поданную на закуску: у шпрота, как и всех килек, на брюхе есть острые килевидные чешуйки, а у салаки их нет. Не найдя таких чешуек на копченой рыбке из банки с этикеткой «Шпроты» можете смело писать жалобу в Общество защиты потребителей, но только убедитесь, что производитель не подстраховался - я на банке латвийского шпротного паштета, где об идентификации чешуек говорить не приходится, прочитал «изготовлен из кильки и салаки». Да и на банках с салакой в томате есть теперь и второе название «сельдь балтийская». Живет салака до 6-7 лет. Среди обычной салаки попадаются и так называемые гигантские, растущие гораздо быстрее и достигающие в длину 37 см. Тогда как обычная салака питаетсяпланктоном

, гигантская салака - хищная рыба, нередко питающаяся колюшкой.

Кроме шпрота балтийского существует шпрот черноморский и даже новозеландский. Но кильками называют не только шпротов рода Sprattus

, но и тюлек рода Clupeonella

. Один из видов килек-тюлек С.engrauliformis

, называется килькой анчоусовидной. Кроме нее, под экзотическим названием «анчоус» фигурирует много разных рыбок, в том числе и хамса.

Кроме шпрота балтийского существует шпрот черноморский и даже новозеландский. Но кильками называют не только шпротов рода Sprattus

, но и тюлек рода Clupeonella

. Один из видов килек-тюлек С.engrauliformis

, называется килькой анчоусовидной. Кроме нее, под экзотическим названием «анчоус» фигурирует много разных рыбок, в том числе и хамса.

Иначе хамса Engraulis encrasicolus

называется «анчоус европейский». Европеский анчоус относится уже не семейству сельдевых (Clupeidae

), а к семейству анчоусовыхEngraulidae.

На высоком иврите зовут его «афиан», носатик, что ли, от «аф» - нос. Эта рыба может вырасти до 20 см. Встречается она в Атлантике от Норвегии и до Южной Африки, есть в Средиземном, Черном и Азовском морях. Через Суэцкий канал

анчоус европейский выбрался в Индийский океан и зарегистрирован у берегов Сомали и Сейшельских островов. Так что встретить его в Эйлате вполне реально.

Иначе хамса Engraulis encrasicolus

называется «анчоус европейский». Европеский анчоус относится уже не семейству сельдевых (Clupeidae

), а к семейству анчоусовыхEngraulidae.

На высоком иврите зовут его «афиан», носатик, что ли, от «аф» - нос. Эта рыба может вырасти до 20 см. Встречается она в Атлантике от Норвегии и до Южной Африки, есть в Средиземном, Черном и Азовском морях. Через Суэцкий канал

анчоус европейский выбрался в Индийский океан и зарегистрирован у берегов Сомали и Сейшельских островов. Так что встретить его в Эйлате вполне реально.

Анчоус - рыба мелкая, но очень жирная, жира в ней может быть до 28%. Правильно засоленный анчоус очень вкусен. Еще в античное время соленые анчоусы ценились и употреблялись для приготовления пикантного соуса, служившего излюбленной приправой греческих и римских гастрономов. А вот что такое «анчоус» для современных кулинаров? Под этим наименованием известны три вида изделий из сельдевых рыб:

Анчоус - рыба мелкая, но очень жирная, жира в ней может быть до 28%. Правильно засоленный анчоус очень вкусен. Еще в античное время соленые анчоусы ценились и употреблялись для приготовления пикантного соуса, служившего излюбленной приправой греческих и римских гастрономов. А вот что такое «анчоус» для современных кулинаров? Под этим наименованием известны три вида изделий из сельдевых рыб:

1. Сельдь, несколько месяцев вызревающая в неразделанном виде в рассоле с пряностями. Уже в разделанном виде ее перекладывают в другой соус с небольшим количеством селитры, чтобы мякоть ее стала красной, и нарезают дольками.

2. Мелкая сельдь или мелкая салака, помещенная на несколько дней в рассол сразу же после вылова. На полмесяца ее перекладывают в новый рассол, а затем кладут в бочонки рядами уже без жидкости, пересыпая крупной солью с пряностями. Ее выдерживают в течение четырех месяцев при температуре плюс четыре градуса и без разделки отправляют в продажу.

3. Сардины, разделанные тушкой сразу после вылова, и в дальнейшем обработанные так по второму способу.

Ну вот, добрались и до сардины. Сардинами называют представителей трех родов морских рыб семейства сельдевых - европейскую сардину, или пильчарда (Sardina

), сардинеллу (Sardinella

) и сардину-сардинопса (Sardinops

).

Ну вот, добрались и до сардины. Сардинами называют представителей трех родов морских рыб семейства сельдевых - европейскую сардину, или пильчарда (Sardina

), сардинеллу (Sardinella

) и сардину-сардинопса (Sardinops

).

Сардина европейская обитает в северной части Атлантического океана от Исландии до Сенегала, в Средиземном море (преимущественно в западной части) и в Черном море. Достигает длины 25 см. Ее ловят и консервируют в Марокко, Испании и Португалии, меньше во Франции, Италии, Алжире. Численность сардины изменчива, огромные уловы иногда сменяются уже на следующий год очень скудными.

Но в магазинах чаще встречаются более распространенные сардинеллы. Наибольшее практическое значение имеют сардинелла алаша, или круглая сардинелла (S. aurita ). В Средиземном море алаша держится преимущественно у его южных берегов, но подlходит в небольшом количестве и к северным.

Сардинопс позволяет нам красиво завершить обсуждение селедкиных родственников, вернувшись к началу. Ибо начали мы сельдью, которую называют салакой, а завершим сардиной, которую называют сельдью. Это известная многим советским людям сельдь-иваси, называемая на латыни Sardinops sagax . Сардинопс, в период роста численности, занимал второе место по уловам в Тихом океане. В названии этой рыбы слово сельдь служило показателем ее изобилия.

Итак, селедка - это салака, салака - это шпрот, шпрот - это килька, килька - это тюлька, тюлька - почти хамса, а хамса - это анчоус, анчоус - это сардина, сардина - это сардинопс, а сардинопс - это сельдь иваси. С селедки начали, селедкой и закончили.

Запутались? Не страшно. Главное, что должен знать даже неспециалист: сельдь и ее родственники - замечательная закуска.

К группе раздражающих ОВ относятся вещества, вызывающие мучительно -болезненное раздражение слизистых оболочек глаз и верхних дыхательныхпутей. Ряд веществ раздражающего действия использовался в качестве боевыхОВ во время первой мировой войны.

Раздражающие ОВ делятся на две группы:

1-ая группа- лакриматоры (lacrima-слеза), действующие на слизистыеоболочки глаз, вызывая слезотечение. К ним относятся: хлорацетофенон,хлорпикрин "СИ-ЭС" , "СИ-АР".

2-ая группа- стерниты, действующие на верхние дыхательные пути.Основными представителями этой группы являются ОВ "CS" и "CR".

ОВ этой группы избирательно действуют на окончания чувствительных

нервов слизистых оболочек верхних дыхательных путей, вызывая кашель и

В данном курсе мы будем рассматривать лишь "CS" и "CR", т.к.

хлорацетофенон и хлорпикрин являются "чисто" полицейскими ОВ, в то

время как "CS" и"СR" - еще и военными.

"CS" широко применялся США во время войны во Вьетнаме.

А) Физические свойства.

Впервые это вещество было получено Корсоном и Стоттом в 1923 году, с

1953 года оно производится в Англии, а с 1963 года принято на вооружение

армии США.

"CS" - белое кристаллическое вещество с запахом перца. Ткип = 315°С Тпл = 95°С

"CS" - практически не летуч, с его помощью нельзя создать поражающих концентраций по парам в воздухе. Поэтому "CS" применяться может только в аэрозольном состоянии. "CS" мало растворим в воде, несколько лучше растворяется в спирте, хорошо - в ацетоне, бензоле. В настоящее время получили распространение две рецептуры на основе "CS-1" и "CS-2". Рецептуры "CS-1" и "CS-2" представляют мелкодисперсный порошок, содержащий около 91% основного вещества и около 9% добавок из различных соединения кремния, которые предотвращают комкование рецептур при хранении.

Стойкость рецептур "CS-1" и "CS-2" на местности от 10 суток до 3 месяцев.

Б) Химические свойства.

О - хлорбензальмалонодинитрил

О - хлорбензальмалонодинитрил довольно устойчив к гидролизу:

динитрил малоновой кислоты

О-хлороензаль (альдегид хлорбензольной кислоты)

Реакция протекает крайне медленно при обычных температурах и в аэрозольной фазе. В присутствии щелочей гидролиз идет быстро: так в 1% растворе едкого натрия он полностью заканчивается в течение нескольких минут. Присутствие ионов водорода (Н +) замедляет гидролиз. Вещество "CS" при взаимодействии со спиртовой щелочью образует орто-хлорбензаль и нитрил малоновой кислоты:

Ортохлорбензаль, окисляясь, превращается в щелочной среде в соль ортохолрбензойной кислоты:

Реакция взаимодействия со спиртовой щелочью и метадинитробензолом

используется для индикации "CS" в лаборатории.

Чувствительность реакции 0,002 мг/мл.

Во всех перечисленных выше реакциях образуются нетоксичные продукты.

Поэтому, в частности, щелочной гидролиз может быть использован в качестве

реакции дегазации в лаборатории.

"CS" легко окисляется с образованием О-хлорбензойной кислоты:

О - хлорбензойная кислота

Для дегазации могут быть использованы водные растворы Х.И и ДТСГК. При действии гипохлоритов (за счет затрагивания двойной связи) образуется эпоксид такого строения:

В) Токсические свойства.

"CS" уже в малых концентрациях обладает одновременно сильным

раздражающим действием на глаза и на верхние дыхательные пути. В

больших концентрациях вызывает ожоги открытых участков кожи, а в

некоторых случаях - паралич органов дыхания, сердца и смерть.

Признаки поражения: сильное жжение и боль в глазах, обильное слезотечение,

чихание, насморк (иногда с кровью), болезненное жжение во рту, носоглотке,

в верхних дыхательных путях, кашель и боль в груди.

Таким образом, "CS" одновременно обладает свойствами как лакриматоров,

так и стернитов.

Особенностью токсического действия "CS" на человека является возникающее

после пребывания в атмосфере, зараженной аэрозолями, чувства страха перед

возможностью повторного воздействия.

При выходе из зараженной атмосферы или после надевания противогаза признаки поражения продолжают нарастать в течение последующих 15-20 минут, а затем постепенно, в последующие 1-3 часа затихают. Pct 50 = 0,0001 мг* мин/л; Jct 50 = 0,02 мг*мин/л.

Смертельных концентраций в условиях боя вряд ли можно ожидать. Меры первой помощи при поражении: на пораженного необходимо надеть противогаз, ввести под шлем-маску ампулу с противодымной смесью, предварительно раздавив ее, вывести пораженного из зараженной атмосферы, снять противогаз. Прополоскать рот и промыть глаза 2% раствором питьевой соды или, если ее нет, чистой водой.

Отравляющее вещество " CR ".

"CS" (шифр Великобритании), ЕА-3547 - шифр США.

А) физические свойства. Белый порошок. Ткип = 300°С Тпл = 72°С

С МАХ 20 °С= 10 -3 мг/л

Растворимость в воде плохая, в некоторых органических растворителях хорошая (бензол,толуол).

Таким образом из физических свойств "CS" можно сделать вывод о его большой стойкости и малой летучести.

Б) Химические свойства.

В химическом отношении малоактивное соединение, что обусловлено химическим строением. Можно считать, что "CR" способен проявлять некоторую ароматичность.

К гидролизу устойчив, устойчив даже к кипячению с концентрированными кислотами и щелочами в течение нескольких часов. При действии натрия в этаноле происходит расщепление эфирной связи оксазепинового кольца.

В) Токсические свойства.

"СИ - АР" - сильный стимулятор чувствительности нервных окончаний. Обладает свойствами как лакриматора, так и стернита, т.е. вызывает слезотечение, раздражает верхние дыхательные пути и кожные покровы человека. Jct 50 = 0,001 мг/л; LD 50 = 600 - 7000 мг/кг (для различных видов

животных)

При концентрации 10 -3 мг/л "CR" вызывает сильный блефороспазм глаз, боль, слезотечение в течение 20 минут и практически приводит к временной слепоте. Все это сопровождается отеком век и кратковременным повышением

внутриглазного давления. Последние симптомы проходят в течение 3-6 часов. Структурных поражений тканей глаз не наблюдается. При попадании "CR" в область рта появляется чувство жжения и неприятный привкус, боль в горле. Эти симптомы сопровождаются обильными выделениями густой, слизеподобной слюны и продолжаются в течение 5 минут. Развитие кожных эффектов - боль и эритема - происходит медленнее. У пораженных впечатление, что тело охвачено огнем. Боль через 30 минут почти исчезает, однако эритема сохраняется до 3-х часов. Одновременно повышаются пульс и кровяное давление. В виде аэрозоля "CR" действует на легкие.