Структурная схема передатчика. Структурные схемы радиопередающих устройств

Лекция 29

Назначение и структурная схема радиопередатчика

Основные этапы развития радиопередатчиков

Радиопередатчиками называются радио технические устройства служащие для генерирования, усилия по мощности и модуляции ВЧ и СВЧ колебаний, подводимых к антенне и излучающих в производство.

Под сигналом понимают колебание, несущее информацию.

Электромагнитный сигнал, излученный в пространство, называется радиосигналом.

Первые РПД разработанные (16.03.1859г. в Пермской обл.) А. С. Поповым и Маркони были искровыми.

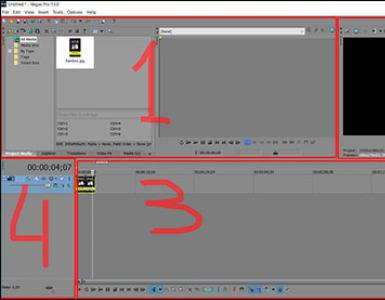

Рис.1. Упрощенная схема радиоприемника Попова

Рис.2. Осциллятор Герца

7 мая 1895 г. В

Петербургском Университете Попов

впервые продемонстрировал свой

чувствительный газоотметчик, принимающий

колебания, излучаемые видоизмененным

осциллятором Герца. Этот день отмечается

как День Радио. Позже в 24 марта 1896г. он

продемонстрировал созданный им искровой

радиопередатчик, передав на расстояние

в 250м из одного здания в другое азбукой

Морзе первую в мире радиограмму. Она

была записана на ленту телеграфического

аппарата («Генрих Герц»)

Сущность осциллятора состояла в том, что к двум латунным стержням, на концах которых были закреплены шары, накалившие электрические заряды, подключалось индукционная катушка, создающая напряжение в несколько десятков киловольт. К другим концам стержней были прикреплены полированные шарики, зазор между которыми (искровой промежуток) составлял несколько миллиметров. Когда напряжение превышало напряжение пробоя, в зазоре вспыхивала искра и происходило возбуждение электромагнитных колебаний, длина волны =2l . Два стержня с шариками – вибратор.

Рис.3. Упрощенная схема радиопередатчика Попова

Рис.4. Упрощенный вариант радиопередатчика:

а – схема; б – график колебаний.

Когда

К1 замкнута, К2 разомкнута и наоборот.

При замыкании К1 конденсатор С заряжается

до Е, при размыкании К1 и замыкании К2 в

контуре возникает затухающий колебательный

процесс. В радиопередатчике (рис. 4) роль

контактных групп выполняет прерыватель,

создающий при нажатом плече импульсы

в первичной обмотке, при этом во вторичной

обмотке возникает высокое напряжение,

периодически приводившее к электрическому

пробою разряднику, и в антенном контуре

возникают затухающие колебания.

Длительность посылки соответствующих

тире и точка.

Когда

К1 замкнута, К2 разомкнута и наоборот.

При замыкании К1 конденсатор С заряжается

до Е, при размыкании К1 и замыкании К2 в

контуре возникает затухающий колебательный

процесс. В радиопередатчике (рис. 4) роль

контактных групп выполняет прерыватель,

создающий при нажатом плече импульсы

в первичной обмотке, при этом во вторичной

обмотке возникает высокое напряжение,

периодически приводившее к электрическому

пробою разряднику, и в антенном контуре

возникают затухающие колебания.

Длительность посылки соответствующих

тире и точка.

Рис. 3 в качестве электромагнитной волны Попов использовал осциллятор Герца (рис. 2), в котором генерация ВЧ колебаний является следствием искрового разряда, а в качестве регистратора усовершенствованный когерер – стеклянную трубку длиной 70 мм и диаметром 10 мм, наполовину засыпанную железными опилками. К внутренним стенкам трубки с разрывом 2 мм были прикреплены 2 тонкие пластины, шириной 2 мм. Когерер реагировал на электрические разряды, замыкая цепь электромагнитных реле, контакты которого замыкали цепь включения звонка.

После каждого приема сигнала Когерер необходимо было встряхивать, чтобы железные пластины вновь становились чувствительными к электрическим зарядам. Встряхивание происходило автоматически, с помощью звонка молоточек ударял по трубке Когерера. К Когереру Попов присоединил длинный провод увеличивающий чувствительность. Таким образом прибор стал реагировать на грозовые раскаты (от сюда название).

Упрощенная схема радиопередатчика Попова изображена на рис. 3. Чтобы понять, как происходила генерация ВЧ колебаний в таком передатчике, рассмотрим упрощенную схему (рис. 4). В радиопередатчике А. С. Попова присутствуют все необходимые элементы, обеспечивающие все основные функции передатчика. Генерация осуществляется путем преобразования энергии источника постоянного тока в энергию ВЧ колебаний с помощью прерывателя, антенного контура и искрового разрядника, а модуляция - с помощью ключа.

Затем стали использовать машинные генераторы (частотой 15 кГц, мощностью 2 кВт).

В дальнейшем выделяются 3 основные направления:

1) увеличение мощности генерируемых непрерывных колебаний; 2) уменьшение нестабильности частоты; 3) освоение более высоких диапазонов частот.

Эти проблемы решили электровакуумные приборы, которые сделали радиопередатчики более надежными, долговечными, малогабаритные.

РПД представляет собой сборку из отдельных каскадов и блоков. К наиболее важным относятся:

автогенератор или генератор с самовозбуждением, является источником ВЧ и СВЧ. В зависимости от стабилизации частоты различают кварцевые или бескварцевые;

генератор с внешним или независимым возбуждением является усилителем ВЧ или СВЧ сигнала по мощности. В зависимости от ПП различают узко и широкополосные генераторы.

Умножитель частоты;

Преобразователь частоты, предназначен для смещения частоты колебаний на требуемую частоту;

Делитель частоты;

Частотный модулятор, предназначен для фазовой модуляции;

Фазовый модулятор;

Фильтры, для пропускания сигнала только в определенной полосе частот. Различают полосовые, НЧ, ВЧ и режекторные фильтры;

Согласующие устройства, служащие для согласования выходного сопротивления радиопередатчика с входным сопротивлением антенны.

К числу основных блоков, составляемых из каскадов относится:

Блок ВЧ или СВЧ сигнала по мощности, составляет из последовательно включенных генераторов с внешним возбуждением;

Блок умножителя частоты, использующий в случае большого коэффициента умножителя;

Синтезатор частот, служит для образования дискретного множества частот;

Возбудитель, включающий синтезатор частот, частотный или фазовый модулятор;

Амплитудный модулятор;

Импульсный модулятор;

АФУ, соединяющий

выход РПД с антенной и содержащий фильтр,

направленный ответвитель, ферритовое

однонаправленное и согласующее

устройства;

Блоки автоматического регулирования, служащие для стабилизации параметров РПД. Строятся на основе микропроцессора.

Переход с одной частоты на другую осуществляется с помощью электрического коммутатора. При большом числе работающих частот возбудитель представляет собой цифровой синтезатор частот, построенный на основе большой интегральной схемы (БИС).

Принцип функционирования передатчиков диспетчерской связи.

В диспетчерской связи наибольшее применение находят передатчики с аппаратной модуляцией, используемые для радиообмена в телефонном режиме.

Рис.1 Структурная схема приемника диспетчерской связи

Принимаемый сигнал поступает из антенны во входную цепь (ВЦ), представляющую собой резонансную колебательную систему, состоящую из катушек индуктивностей и конденсаторов. Она настраивается на частоту сигнала "fc принимаемой станции и пропускает его к усилителю высокой частоты (УВЧ). Такой усилитель содержит в качестве нагрузки, колебательный контур, который также настраивается на частоту сигнала f с.

Полоса пропускания колебательного контура связана с его добротностью соотношением.

2 Δ f c = f рез / Q

где f рез - частота резонанса;

Q - добротность контура.

Выражение (1.1) в первом приближении относится и к более сложным многоконтурным системам.

Добротность Q мало меняется с частотой. Внутри диапазона волн она практически остается постоянной. Ориентировочные значения добротности контуров для различных диапазонов указаны в табл. 2. Там же приведены данные о полосе пропускания, рассчитанные по выражение (1.1) для одной из частот каждого диапазона.

Задающий генератор такого передатчика (ЗГ) предназначен для формирования колебаний несущей частоты fо с высокой стабильностью, при которой обеспечивается беспорядочное ведение связи. Допустимая относительная нестабильность f o в диапазоне УКВ составляет (10÷50) 10 -6 , а в диапазоне КВ не превышает (0,5÷50) 10 -6 . Указанные величины достигаются применением кварцевой стабилизации частоты и размещением генераторов в термостате.

Беспоисковое установление связи в современных передатчиках обеспечивается путем формирования в ЗГ дискретной, сетки рабочих частот с возможностью выделения любой из них. Это достигается использованием в качестве ЗГ синтезаторов частоты. Шаг сетки частот в той части диапазона УКВ, которая отводится для диспетчерской радиосвязи (118-136 МГц), составляет по нормам ICAO 25 кГц, что позволяет получить 720 фиксированных волн связи. В диапазоне КВ (2-30 МГц) интервал между соседними частотами сетки составляет 100 Гц, а число фиксированных волн достигает 280 тыс.

Стабильность частоты ЗГ в значительной мере зависит от нагрузки, параметры которой могут изменяться при перестройке передатчика и под действием различных дестабилизирующих факторов (напряжения питания, температуры, влажности воздуха и др.). Для предотвращения подобного влияния между ЗГ и последующими каскадами передатчика устанавливается буферный усилитель (БУ) обладающий высоким входным сопротивлением и представляющий для ЗГ ничтожную нагрузку. Попутно БУ выполняет функцию предварительного усилителя высокой частоты, развивая мощность, необходимую для работы следующего усилителя.

Усилитель мощности (УМ) предназначен для получения требуемого уровня мощности сигнала в антенне передатчика. Амплитуда несущей частоты подвергается модуляции в УМ. Для этого изменяют его коэффициент усиления в соответствии с мгновенным значением модулирующего сигнала. Коэффициентом усиления УМ можно управлять по-разному. Чаще всего используют ток питания УМ, изменяя его по закону модулирующего сигнала. Достаточный уровень тока получают ст модулятора М, представляющего собой усилитель низкой частоты, нг вход которого подается сигнал от микрофона Мк.

Глубина модуляции m зависит как от амплитуды звукового сигнала на входе М, так и от его коэффициента усиления. Для предотвращения паре модуляции, вызываемой повышением громкости звуков перед микрофоном, применяется автоматическая регулировка глубины модуляции (АРГМ). Ее сущность заключается в уменьшении коэффициента усиления М с ростом среднего значения m на выходе передатчика и аналогична принципу действия АРУ приемника.

Кварцевая стабилизация частоты передатчика

Формирование колебаний несущей частоты в передатчике обеспечивается генератором с самовозбуждением, входящим в состав блока возбудителя. Как известно, такой генератор состоит из усилительного элемента (в качестве которого применяется транзистор, электронная лампа или диод, обладающий отрицательным сопротивление), колебательного контура и цепи обратной связи.

В свободном контуре возникающие по какой-либо причине электрические колебания затухают вследствие рассеяния энергии. Эти потери можно компенсировать включением в контур отрицательного сопротивления, «например в виде туннельного диода, или путем усиления колебаний и передачи части их энергии в контур по цепи обратной связи.

Генераторы с самовозбуждением широко используют емкостную связь (рис.3), особенно в диапазоне УКВ.

Колебательный контур состоит из катушки индуктивности L к, и емкости, образованной двумя последовательно соединенными конденсаторами С к и Ссв. Возникшие в нем колебания при включении источника тока создают на Сов гармоническое напряжение, которое усиливается транзистором и оказывается приложенный к контуру. Если фаза этого напряжения совпадает с фазой колебания, вызвавшего его появление, а амплитуда достаточна для компенсации.

Таким образом, условием самовозбуждения генератора является баланс амплитуд и фаз в петле обратной связи. В качестве элементов колебательного контура может- быть использован кварцевый резонатор. Он представляет собой пластину, вырезанную из кристалла кварца и обладающую пьезоэффектом.

Рис. 3 Емкостная трехточка с кварцевой стабилизацией частоты

Под действием электрического поля в кварцевой пластине возникает механическое усилие, приводящее к ее деформации. Изменение полярности прикладываемого напряжения приводит к изменению направления действия силы. Поэтому переменное напряжение, приложенное к кварцу, заставляет, его колебаться, а если частота приближается к частоте механического резонанса, то амплитуда колебаний оказывается значительной. Эти колебания обладают высокой стабильностью, а сопутствующее им изменение электрических зарядов на поверхностях пластины позволяет включить ее в схему генератора (рис. 4)

Электрическим эквивалентом кварцевого резонатора является колебательный контур (рис. 5). Эквивалентами массы, упругости и потерь на трение являются элементы L кв, С кв и г. Емкость держателя, в котором укрепляется пластина кварца, отображается элементом С дер.

Рис.4 Эквивалентная схема кварцевого резонатора

Рис.5 Резонансная характеристика кварцевого резонатора

Такой контур обладает двумярезонансами - последовательным f рез 1 и параллельным f peз2 , причем f рез1 < f рез2 (рис.6). Между ними сопротивление эквивалентной схемы имеет индуктивный характер. Поэтому кварцевым резонатором можно заменить элемент 1к схемы генератора (см. рис.3), получая схему с кварцевой стабилизацией частоты (см. рис. 4). Практически последовательно с кварцем включают дополнительно катушку индуктивности для компенсации емкостной составляющей кварцевого контура и получения требуемых фазовых соотношений.

Крутизна характеристики кварца пропорциональна его добротности. Чем круче резонансная характеристика, тем меньше отличается частота установившихся колебаний от f рез1 так как для получения необходимой величины индуктивного сопротивления между базой и коллектором транзистора требуется меньший сдвиг частоты.

Увеличение дробности приводит к возрастанию энергии колебаний, запасаемой кварцевым резонатором по сравнению с энергетическими запасами в других элементах генератора, влияющих на его нестабильность (например, в емкостях р- n - переходов транзистора). Поэтому дестабилизирующее влияние указанных элементов значительно ослабляется при использовании в генераторе кварца, добротность которого составляет Q = (20÷30) тыс., а в случае помещения в вакуумную колбу - 500 тыс.

С понижением резонансной частоты кварца возрастают величины реактивных составляющих его импеданса. Поэтому реактивные элементы генератора, оказывающие дестабилизирующее воздействие, влияют слабее и относительная нестабильность кварцевого генератора понижается.

Кварцевые генераторы могут работать на основной гармонике в диапазоне частот от 4 кГц до 10 МГц. Низкочастотный предел обусловлен трудностью получения больших пластин кварца. Высокочастотный предел определяется тем, что чрезвычайно тонкая пластина является слишком хрупкой. Более высокие частоты могут генерироваться с использованием высших гармоник колебаний кварца или, что более распространено, с применением основных колебаний и умножением частоты.

Мощность, которую можно стабилизировать с помощью кварцевого генератора, ограничивается на низких частотах опасностью разрушения пластины от механических напряжений, обусловленных значительными амплитудами колебаний, а на высоких - опасностью перегрева кварца вследствие рассеяния в нем энергии высокой частоты. Для достижения высокой стабильности кварцевый генератор должен обладать малой мощностью.

Содержание:Введение

1. Радиопередатчики на основе цифровых контроллеров информационного тракта

2. Радиопередатчики с прямым цифровым формированием высокочастотных сигналов

Заключение

Список литературы

Введение

Радиопередающие устройства (РПдУ) применяются в сферах телекоммуникации, телевизионного и радиовещания, радиолокации, радионавигации. Стремительное развитие микроэлектроники, аналоговой и цифровой микросхемотехники, микропроцессорной и компьютерной техники оказывает существенное влияние на развитие радиопередающей техники как с точки зрения резкого увеличения функциональных возможностей, так и с точки зрения улучшения ее эксплуатационных показателей. Это достигается за счет использования новых принципов построения структурных схем передатчиков и схемотехнической реализации отдельных их узлов, реализующих цифровые способы формирования, обработки и преобразования колебаний и сигналов, имеющих различные частоты и уровни мощности.

В области телекоммуникаций и вещания можно выделить следующие основные непрерывно возрастающие требования к системам передачи информации, элементами которых являются РПдУ:

Обеспечение помехоустойчивости в перегруженном радиоэфире;

Повышение пропускной способности каналов;

Экономичность использования частотного ресурса при многоканальной связи;

Улучшение качества сигналов и электромагнитной совместимости.

Стремление удовлетворить этим требованиям приводит к появлению новых стандартов связи и вещания. Среди уже известных GSM, DECT, SmarTrunk II, TETRA, DRM и др.

1. Радиопередатчики на основе цифровых контроллеров информационного тракта

В настоящем разделе речь пойдет о радиопередатчиках, у которых низкочастотные модулирующие и управляющие сигналы вырабатываются специализированными цифровыми сигнальными процессорами, а сама модуляция осуществляется в аналоговых каскадах, работающих на высоких рабочих или промежуточных частотах. Цифровые сигнальные процессоры такого типа называются контроллерами информационного тракта (Baseband controller). Они являются специализированными ИМС, выполняющими в передатчиках и приемопередатчиках (трансиверах) целый ряд функций, основными из которых являются следующие.

1. Преобразование поступающей в передатчик аналоговой (речевой) информации в цифровую форму встроенным АЦП и дальнейшая ее обработка перед подачей на модулятор - фильтрация, кодирование, накопление и сжатие, объединение в пакеты (Burst encoding). Формирование пакетов осуществляется с добавлением идентификационной информации, управляющих данных, синхронизирующих последовательностей, данных для проверки правильности принятого пакета и пр. Все необходимые для этого данные хранятся в ПЗУ контроллера или получаются контроллером из принимаемого от других станций сигналов. Например, «личный» аутентификационный код передатчика хранится в ПЗУ, а в эфир передается другой код, вычисленный контроллером по встроенному алгоритму с использованием «личного» кода и принятого от базовой станции кодового запроса (случайного числа).

2. Формирование цифрового модулирующего сигнала и преобразование его в аналоговую форму с помощью встроенного ЦАП для подачи на модулятор.

3. Управление каскадами передатчика - режимами по постоянному току, коэффициентами передачи (в системах автоматической регулировки мощности сигнала и защиты транзисторов выходных каскадов), подключением резервных блоков. Для этого контроллер содержит встроенные ЦАП и АЦП и средства обмена данными с внешними ЦАП и АЦП. Управление выходной мощностью передатчика необходимо для поддержания ее неизменной величины в случае работы с сигналами с постоянной огибающей, а также для формирования огибающей РЧ импульсов в соответствии с определенной временной маской при работе в пакетном режиме.

4. Переключение прием-передача.

5. Управление синтезатором частоты - сменой рабочей частоты, ее подстройкой, синхронизацией для работы в системе с другими станциями.

6. Осуществление пользовательского интерфейса - обмен данными с дисплеем, индикаторами, клавиатурой, внешним управляющим компьютером, а также с периферийными устройствами, имеющими цифровое управление. Сопряжение с телефонной сетью общего пользования или сетью ISDN.

7. Временная синхронизация для работы в системе передачи информации с множественным доступом в качестве абонентской или базовой станции. Межсистемная синхронизация. В частности, если в качестве примера цифрового передатчика рассматривать передатчик абонентской части системы DECT, его работа подчиняется трем типам синхронизации TDMA - слотовой синхронизации (с длительностью слота 416,7 мкс, за которые передается 480 бит), кадровой синхронизации (1 кадр равен 24 слотам) и мультикадровой (160 мс) синхронизации.

Наиболее обобщенная структурная схема приемопередатчика (трансивера) с контроллером информационного тракта приведена на рис. 1.1. Она включает функции, перечисленные выше. Варианты внутренней структуры контроллера информационного тракта приведен на рис. 1.2. Это упрощенная структура ИМС PCD87550 фирмы Филлипс, которая является контроллером информационного тракта цифровых радиопередатчиков системы беспроводной передачи данных «Bluetooth» (рис. 1.2.а) и структурная схема baseband-контроллера AD6526, предназначенного для построения трансиверов стандартов GSM/GPRS (рис. 1.2б). Вычислительным ядром этих контроллеров является специализированный процессор ARM TDMI, управляющий контроллером связи, который, в свою очередь, через радиоинтерфейс управляет работой трансивера, получает и передает через него данные. Под радиоинтерфейсом здесь имеется в виду схема сопряжения цифрового контроллера связи с аналоговой частью трансивера.

Остальные блоки, показанные на рис. 1.2а, особых пояснений не требуют: это кодек речи, ЦАП для управления режимами каскадов трансивера, внутренний тактовый генератор, память, интервальный таймер, а также богатый выбор интерфейсов для связи с периферийными устройствами (например, дисплеем, клавиатурой) и внешним управляющим компьютером.

Контроллер AD6526 является более специализированным, поэтому в него введены такие блоки, как интерфейс SIM-карты, интерфейсы дисплея, клавиатуры и подсветки, часы реального времени и др. Его блоки можно разделить на три основные группы: подсистема управляющего микропроцессора (MCU), подсистема сигнального процессора (DSP), подсистема периферии.

Для получения модулированных сигналов с рабочей частотой в радиопередатчиках с контроллерами информационного тракта используют несколько типов структурных схем радиочастотных трактов. Приведем здесь самые распространенные из них.

1. Передатчики с прямой модуляцией и прямой квадратурной модуляцией характеризуются тем, что генератор, управляемый напряжением (ГУН) вырабатывает колебания с рабочей частотой передатчика (например, для системы DECT около1900 МГц, а для Bluetooth - 2.4 ГГц), а модуляция происходит путем воздействия на сам ГУН или его выходной сигнал. В передатчиках с прямой модуляцией (рис. 1.3а) реализуются виды модуляции с постоянной огибающей, например, частотная манипуляция (N-FSK), а в передатчиках с прямой квадратурной модуляцией (рис. 1.3б) возможно формирование любых узкополосных амплитудно-фазовых видов модуляции, например многопозиционной квадратурной амплитудной модуляции (N-QAM). Интегральные квадратурные СВЧ-модуляторы были рассмотрены в предыдущем разделе.

Схемы с прямой модуляцией и прямой квадратурной модуляцией получаются предельно простыми, и это является их основным достоинством, но при повышенных требованиях к качеству (спектральной чистоте) сигнала передатчика или его экономичности могут оказаться существенными следующие их недостатки:

· затягивание (т.е. изменение) частоты ГУН при изменении параметров нагрузки, которой для него является усилитель мощности;

· смещение частоты ГУН за счет изменения его питающего напряжения, которое может претерпевать скачки в моменты включения усилителя мощности;

· значительное потребление энергии квадратурным модулятором СВЧ диапазона.

Большинство из этих недостатков обусловлено тем, что ГУН и усилитель мощности работают на одной и той же, достаточно высокой частоте. Стремление устранить эти недостатки привело к разработке других видов модуляции.

Только передатчики простейших РТС строят как однокаскадные, в виде мощного автогенератора, работающего непосредственно на антенно-волноводную (антенно-фидерную) систему. Такими являются передатчики метеонавигационных самолетных и навигационных судовых радиолокаторов (рисунок 1).

Рисунок 1. - Функциональная структурная схема однокаскадного

передатчика:

АГ - генератор электрических колебаний радиочастоты,

М - модуляционное устройство,

В - устройство питания,

0 - система охлаждения,

Ау - автоматическое управление

Большинство современных передатчиков, строятся по многокаскадной схеме. Структурная схема такого радиопередатчика показана на рисунке 2.

Рисунок 2. - Структурная схема многокаскадного передатчика

Источником колебаний радиочастоты является задающий генератор АГ (генератор с самовозбуждением или автогенератор), который должен обеспечить получение нужной частоты с заданной допустимой нестабильностью частоты для указанных внешних условий. Генератор с высокой стабильностью частоты обычно имеет малую мощность Р АГ =0,001... 0,01 Вт. Для получения заданной мощности на выходе передатчика колебания автогенератора приходится усиливать.

Число усилителей мощности радиочастоты (УМ) определяется требуемым коэффициентом усиления, усилительной способностью и выходной мощностью каждой ступени. В качестве активного усилительного элемента УМ используют электронные лампы и полупроводниковые приборы (транзисторы, тиристоры), пролетные многорезонаторные клистроны, амплитроны, лампы бегущей волны и др.

Применение многокаскадной структурной схемы - основной путь получения высокой стабильности частоты мощного передатчика. Поскольку основные каскады, включая самые мощные, являются усилителями, энергетические и многие качественные показатели передатчика (полезная мощность, промышленный КПД и т.д.) определяются параметрами каскадов усиления.

Последний, самый мощный, каскад усиления УМ n определяет выходную полезную мощность, а следовательно, и промышленный КПД передатчика. Этот каскад называют выходным или оконечным; УМ 2 , УМ 3 и т.д. считают промежуточными (предварительными), а УМ n-1 - предоконечным каскадом усиления.

Для получения высокого КПД большинство ГВВ работают со сложной периодической формой тока в выходной цепи, отличающейся от гармонической. Следовательно, спектр тока выходной цепи содержит как основную составляющую рабочей частоты f н, так и гармонические составляющие частоты 2f н, 3f н, 4f н, кроме этих составляющих в составе спектра тока могут быть и всевозможные комбинационные составляющие. Для того чтобы гармоники рабочей частоты и иные побочные составляющие не попали в антенну и не мешали работе других радиолиний (чтобы уровень этих составляющих не превышал допустимого), на выходе передатчика устанавливают выходную фильтрующую (колебательную) систему (ФС), т.е. фильтр, пропускающий рабочие и ослабляющий неосновные составляющие спектра выходного тока электронного или полупроводникового прибора.

Необходимость в сложной, громоздкой и дорогой многоконтурной системе на выходе передатчика обусловлена использованием негармонической формы тока для получения высокого КПД.

В передатчиках СВЧ и более ВЧ диапазонов для обеспечения заданной (допустимой) нестабильности частоты можно применять автогенератор, работающий на частоте, в несколько раз меньшей номинальной частоты передатчика. При этом в состав тракта усиления мощности следует включать умножители частоты (на рисунке 2 не показаны), способствующие также уменьшению влияния нагрузки передатчика и его мощных каскадов на работу автогенератора. Однако основным в ослаблении этого влияния является первый каскад усиления, называемый буферным.

Передаваемое сообщение, например сигнал звуковой частоты?, усиливается в модуляционном устройстве, которое также имеет несколько каскадов усиления. Сигнал с последнего каскада модуляционного устройства подается на один из каскадов радиочастоты (указано штриховой), где происходит модуляция (амплитудная, частотная, импульсная, однополосная или др.). Последний каскад называют модулятором, а предшествующий - подмодулятором.

Кроме того, в состав мощного передатчика входит несколько выпрямителей, образующих систему питания, система охлаждения, система управления, блокировки и сигнализации, обеспечивающая установленный порядок включения и выключения передатчика, безопасность обращения с ним для обслуживающего персонала и сигнализирующая о неисправном состоянии передатчика.

Угловая модуляция может быть получена прямым способом, когда модулируется непосредственно частота автогенератора передатчика, или косвенным, когда в промежуточном каскаде передатчика производится фазовая модуляция. Структурные схемы передатчиков с этими способами модуляции приведены на рисунках 3 и 4.

Рисунок 3. - Структурная схема передатчика с прямой ЧМ

Рисунок 4. - Структурная схема передатчика с косвенной ЧМ

Другими словами, прямую частотную модуляцию осуществляют: в полупроводниковых генераторах путем изменения параметров колебательного контура с помощью варикапов, варикондов, реактивного транзистора, нелинейной индуктивности (на частотах от нескольких мегагерц до десятков гигагерц); в диодных генераторах (на туннельном диоде, диоде Ганна) путём изменения напряжения смещения на диоде; в транзисторных RC-генераторах путём изменения режима работы транзистора (тока коллектора, напряжения смещения на переходе эмиттер-база).

В системах косвенного получения частотной модуляции используются фазовые модуляторы (ФМ).

Известны четыре наиболее распространённые структурные схемы передатчиков с ФМ:

· с ФМ на выходе передатчика;

· с ФМ в предоконечных каскадах с последующим усилением мощности сигнала ФМК;

· с ФМ в начальных каскадах с последующим умножением частоты и усилением мощности сигнала ФМК;

· с ФМ на поднесущей частоте с последующим транспонированием и усилением ФМ сигнала.

Те и другие способы получения ЧМ имеют свои недостатки и достоинства. Достоинство прямого метода - возможность получения глубокой и достаточно линейной частотной модуляции, недостаток - трудность обеспечения стабильности средней частоты колебания с ЧМ. Достоинство косвенного способа - высокая стабильность средней частоты, недостатки - неглубокая модуляция, трудность передачи низких модулирующих частот.

Возможность получения глубокой и линейной ЧМ делает предпочтительным прямой способ в радиовещательных передатчиках и передатчиках НРС. При этом для повышения стабильности средней частоты используют систему автоматической подстройки частоты (АПЧ) по высокостабильному кварцевому эталону. Структурная схема такого передатчика приведена на рисунке 5.

Рисунок 5. ? Структурная схема ЧМ передатчика с эталонным

генератором

Для построения передатчика НРС (согласно техническому заданию) воспользуемся подобной схемой, но уточним состав и количество входящих в неё блоков.

Так как обычно в передатчиках НРС возбудитель не предусматривают, то НЧ сигнал подается сразу на ГУН. Но для увеличения стабильности по частоте в качестве эталонного генератора в передатчике с ЧМ можно использовать кварцевый автогенератор. На варикап VD1 подается модулирующее напряжение U, на варикап VD2 - управляющее напряжение системы фазовой автоподстройки частоты. Разделение функций управления объясняется тем, что девиация частоты под влиянием модулирующего сигнала относительно невелика в сравнении с диапазоном подстройки ведомого генератора.

Умножители частоты включают в структуру передатчика для повышения устойчивости, но при этом из-за нелинейностей их АЧХ увеличиваются нелинейные искажения ЧМК в «n» раз, соответственно, где n - коэффициент умножения частоты.

В нашем случае, источником сигнала U является микрофон с последующим усилителем звуковой частоты (УЗЧ) Управление ГУН в этом случае также производится через два варикапа, на один из которых подаётся модулирующее напряжение U с выхода УЗЧ, а на другой варикап - управляющее напряжение системы ФАПЧ. Девиация частоты под действием модулирующего сигнала на выходе передатчика равна 20 кГц. Индекс модуляции:

где f - девиация частоты на выходе ГУН (или передатчика, в зависимости от того хотим ли мы получить индекс модуляции на входе или на выходе передатчика соответственно), а F в - верхняя частота спектра речевого сигнала т.е. F в = 3,4 кГц.

На выходе ГУН, как было сказано выше, сигнал имеет небольшую девиацию частоты 3 кГц и соответственно небольшой коэффициент модуляции:

а по техническому заданию передатчик должен обеспечить девиацию частоты как минимум f = 20 кГц.

Поделив полученный индекс модуляции на выходе передатчика на индекс модуляции на входе передатчика (выходе ГУН) можно определить во сколько раз необходимо произвести умножение частоты сигнала на входе передатчика для получения требуемой девиации частоты в 20 кГц сигнала на выходе передатчика:

С учетом того, что необходимо минимизировать число каскадов, а стандартный максимальный коэффициент умножения частоты одного каскада n = 4, то в нашем случае, число каскадов умножителей частоты получается k = 3, а коэффициент умножения частоты каждого каскада n = 2. При этом девиация частоты на выходе передатчика получится f = 3400 2 2 2 27,2 кГц. Мощность на выходе ГУН порядка 50 мВт. Выходная колебательная мощность нашего ЧМ передатчика по техническому заданию должна быть 10 Вт, следовательно, входной сигнал передатчика необходимо по мощности усилить в 200 раз. Оконечный же мощный каскад передатчика в соответствии с расчётами, (раздел 2. РАСЧЁТ ОКОНЕЧНОГО КАСКАДА) может обеспечить коэффициент усиления по мощности порядка К р 32. Умножив на КПД согласующей цепи (примерно 0,8) получим К рпол 25. Значит, необходимо обеспечить коэффициент усиления по мощности как минимум ещё в 8 раз, перед оконечным каскадом будут стоять еще 3 умножителя напряжения с коэффициентами усиления по мощности (с учетом потерь в согласующих цепях) порядка К р 2. После выше изложенных рассуждений, проводимых с целью обозначить необходимые составные части и объяснить назначение этих частей в структурной схеме, предлагается структурная схема передатчика НРС с ЧМ, вид которой показан на рисунке 6:

Рисунок 6. ? Структурная схема проектируемого ЧМ передатчика

Таким образом, структурная схема нашего ЧМ передатчика вместе с блоками уже имеющимися в схеме на рисунке 5 в своём составе дополнительно содержит:

· Микрофон, который обеспечивает преобразование речевого сообщения в электрический входной сигнал передатчика;

· Усилитель звуковой частоты, который обеспечивает усиление амплитуды сигнала поступающего с микрофона на управляющий варикап;

· Буферный каскад, необходимый для защиты ГУН, генератора частоты и системы ФАПЧ от влияния на них последующих каскадов;

· 3 умножителя частоты с коэффициентами умножения частоты n = 2, необходимые для обеспечения требуемой девиации частоты на выходе передатчика;

· усилитель мощности;

· цепь согласования, обеспечивающую согласование выходного сопротивления оконечного каскада передатчика с входным сопротивлением фидера 75 Ом на заданной частоте.

Структурная схема передающего устройства состоит из следующих блоков: устройства управления (УУ), буферного накопителя (БН), кодирующего устройства, устройства формирования старта (УФС), блока аварийной сигнализации и индикации (БАСИ), устройства формирования информационного блока (УФИБ), блока начальной установки (БНУ), ключевой схемы, счетчика переданных бит и двух генераторов тактовых импульсов (ГТИ).

Если какой-либо из 6 источников готов передавать данные, то он формирует сигнал «готов», который фиксируется устройством управления. Причем, одновременно информация может передаваться от одного источника. По данному сигналу в УФИБ и БАСИ помещается адрес передающего источника, а в БН информация от активного источника. По окончанию заполнения БН, УУ приостанавливает прием информации от источника и формирует сигнал «формировать», по которому адрес источника и информация от него становятся единой информационной посылкой. За формированием информационного блока следует формирование стартовой комбинации. УУ коммутирует ключевую схему для посылки стартовой комбинации в канал связи (КС), а затем для передачи информационной части. Далее информационный блок поступает на кодер и посылается в КС.

БАСИ представляет собой набор индикаторов, отображающих работу схемы. БНУ формирует импульс установки всех остальных блоков в исходное состояние. ГТИ 1 предназначен для переключения состояний УУ, ГТИ 2 включается только на время передачи данных в канал связи, что повышает синхронность работы приемной и передающей частей. Счетчик переданных бит предназначен для формирования сигнала конца передачи информационного блока.

Структурная схема передающего устройства представлена на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 - Структурная схема передающего устройства

Разработка структурной схемы приемного устройства

Структурная схема принимающего устройства состоит из следующих блоков: УУ, буферного накопителя данных, буферного накопителя адреса, декодирующего устройства, устройства выявления старта (УВС), БАСИ, БНУ.

Декодер предназначен для декодирования информации, которая поступает из КС. Буферные накопители принимают данные от декодирующего устройства. Функциональное назначение остальных элементов аналогично назначению одноименных элементов в передающей схеме.

Структурная схема принимающего устройства представлена на рисунке 3.2

Рисунок 3.2 - Структурная схема принимающего устройства

Алгоритм работы передатчика изображен на рисунке 3.3.

При включении питания передающего устройства сигнал поступает на БНУ, который устанавливает все остальные блоки в начальное состояние. Затем УУ подаст сигнал на БАСИ о наличии питания. После этого схема перейдет в режим ожидания готовности одного из источников передавать информацию. При получении сигнала от источника в БАСИ индицируется определенный сигнал, в соответствии с адресом активного источника.

Если посылка не сформирована, то передаются все биты адреса и информационной части в УФИБ, после чего формируется информационная посылка.

Если посылка сформирована, то на время ее передачи в КС происходит остановка чтения информации от активного источника.

Так как в метод передачи данных старт-стопный, то перед тем, как посылать информацию, предварительно отправляется в КС стартовая комбинация. После чего, информационная посылка кодируется и отправляется в КС.

Рисунок 3.3 - Алгоритм работы передатчика

УВС выявляет стартовую комбинацию из КС, после чего УУ запустит ГТИ, установит БНА и БНД в режим записи. Декодер декодирует информацию поступающую из канала связи. Декодированная информация поступает на БНА и БНД. По завершению nб тактов УУ остановит ГТИ, переведет БНА и БНД в режим чтения, подаст сигнал «готов» для ООД и перейдет в состояние ожидания старта.

Алгоритм работы приемника изображен на рисунке 3.4.

Рисунок 3.4 - Алгоритм работы приемника

Вывод к главе 3

В результат выполнения заданий данной главы получены структурные схемы передающего и принимающего устройств ССПИ, а так же алгоритмы их работы, что дает возможность выполнения более детального построения ССПИ - функциональных схем.

Структурная схема РПДУ

Разнообразные типы радиопередатчиков выполняются как комбинация соответствующих каскадов и блоков. Обобщенная структурная схема РПДУ представлена на рис. 2.1. Возбудитель служит для формирования сетки рабочих частот с требуемой стабильностью. При небольшом числе рабочих частот возбудитель строится по принципу «кварц - волна», что означает: каждой из частот соответствует свой кварцевый автогенератор. Переход с одной частоты на другую осуществляется с помощью электронного коммутатора.

Рис. 2.1. Обобщенная структурная схема РПДУ

При большом числе частот возбудитель представляет собой цифровой синтезатор частот, в состав которого входит кварцевый автогенератор, называемый опорным, делитель с переменным коэффициентом деления (ДПКД) и устройство автоматической подстройки частоты. Такой синтезатор может быть построен на основе большой интегральной микросхемы. Частота кварцевых автогенераторов обычно не превышает 100 Гц. Поэтому при частоте передатчика больше данного значения в устройство включаются умножители частоты, повышающие частоту сигнала в необходимое число раз. Получение требуемой выходной мощности радиопередатчика осуществляется с помощью блока усиления мощности, каскадно-включенных ВЧ или СВЧ генераторов с внешним возбуждением. При выходной мощности передатчика, превышающей мощность одного прибора, в выходном каскаде происходит суммирование мощностей генераторов. Между выходным каскадом радиопередатчика и антенной включается антенно-фидерное устройство (АФУ). В состав АФУ входят: фильтр для подавления побочных излучений радиопередатчика, датчики падающей и отраженной волны и согласующее устройство. При работе в СВЧ диапазоне вместо последнего обычно применяется ферритовое однонаправленное устройство - вентиль или циркулятор. Частотная модуляция осуществляется в возбудителе радиопередатчика, фазовая - в возбудителе или ВЧ умножителях и усилителях, амплитудная и импульсная - в ВЧ усилителях. С помощью блока автоматического управления выполняются автоматическая стабилизация параметров радиопередатчика (в первую очередь, мощности и температурного режима), защита при нарушении нормальных условий эксплуатации (например, при обрыве антенны) и управление (включение-выключение, перестройка по частоте). При составлении и расчете структурной схемы транзисторного радиопередатчика исходят из его назначения, условий работы и следующих основных параметров: - выходной мощности, подводимой к антенне; - диапазона рабочих частот, стабильности частоты, вида модуляции и характеристик модулирующего сигнала.

Общий коэффициент усиления сигнала по мощности радиопередатчика

где - мощность сигнала, поступающего в антенну;

Коэффициент передачи АФУ; - мощность сигнала возбудителя (обычно <10... 20 МВт).

Тот же параметр, выраженный в децибелах относительно мощности в 1 Вт: (2.1)

где , - мощность, Вт.

Общий коэффициент умножения по частоте

где - диапазон частот радиопередатчика; ![]() - диапазон частот возбудителя.

- диапазон частот возбудителя.

Исходя из значения , равного произведению коэффициентов умножения отдельных каскадов, определяется число умножителей, каждый из которых имеет значение =2...3.

Общий коэффициент усиления сигнала по мощности радиопередатчика есть произведение коэффициентов усиления отдельных каскадов. Выбрав тип электронного прибора в каждом из каскадов и определив по справочнику или рассчитав значения коэффициентов усиления данных приборов, можно составить структурную схему проектируемого радиопередатчика. Рассмотрим пример при следующих исходных данных: мощность сигнала, передаваемого в антенну, =20 Вт; коэффициент передачи АФУ составляет 0,8 или 1 дБ; мощность возбудителя =5 МВт. Согласно (2.1) общий коэффициент усиления сигнала по мощности радиопередатчика

Например, при коэффициенте усиления одного электронного прибора, равном 10 дБ, т.е. в 10 раз по мощности, для получения общего коэффициента усиления в 37 дБ потребуется четыре последовательно включенных ВЧ генератора - усилителей мощности ВЧ колебаний.

2.4. Параметры радиопередатчика

К основным параметрам радиопередатчика, характеризующим его технические показатели, относятся:

диапазон частот несущих колебаний ;

число частот N внутри этого диапазона. В самом простом случае радиопередатчик может быть одночастотным и тогда ;

шаг сетки рабочих частот в заданном диапазоне, определяемый согласно выражению

где . Радиопередатчик может работать на любой из фиксированных частот внутри диапазона (рис. 2.2). Например, радиопередатчик системы УКВ самолетной радиосвязи работает в диапазоне частот 118...136 МГц при шаге =25 кГц, общее число частот согласно (3.1) N=721.

Недопустимо излучение радиопередатчика не только вне закрепленного за ним диапазона частот , но и на частоте, отличной от фиксированной сетки частот, например между частотами и ; нестабильность частоты несущих колебаний. Различают абсолютную и относительную нестабильность частоты, долговременную и кратковременную.

Абсолютной нестабильностью частоты называется отклонение частоты излучаемого радиопередатчиком сигнала от номинальногo значения частоты . Например, =120 МГц, а фактически радиопередатчик излучает сигнал с частотой =119,9994 МГц. Следовательно, абсолютная нестабильность частоты

![]() 120 - 119,9994 МГц = 0,0006 МГц = 0,6 кГц. Относительной нестабильностью частоты называется отношение абсолютной нестабильности частоты к ее номинальному значению:

120 - 119,9994 МГц = 0,0006 МГц = 0,6 кГц. Относительной нестабильностью частоты называется отношение абсолютной нестабильности частоты к ее номинальному значению:

![]() (2.4)

(2.4)

Согласно (2.4) в рассмотренном примере относительная нестабильность

![]() =0,000005= .

=0,000005= .

|

Рис. 2.2. Сетка частот генератора

В современных радиопередатчиках относительная нестабильность частоты обычно не превышает (2...3) . Но в некоторых случаях, например системах радионавигации, к этому параметру предъявляются еще более жесткие требования: в них следует иметь .

В режиме несущих колебаний радиопередатчик излучает сигнал

где - частота несущих колебаний.

|

Спектр такого колебания имеет одну составляющую (рис. 2.3, а). При любом виде модуляции - амплитудной, частотной, фазовой и импульсной - спектр сигнала становится или линейчатым (рис. 2.3, б), или сплошным (рис. 2.3, в), занимая определенную полосу частот .

Рис. 2.3. Спектры несущего и модулированного колебаний

Для этого спектра выделяется определенная полоса частот , При этом следует соблюдать неравенство , т.е. спектр сигнала должен укладываться в выделенную для него полосу. В противном случае излучения одного радиопередатчика могут мешать другим радиопередатчикам, проникая в выделенные для них полосы излучения.

выходная мощность несущих колебаний - активная мощность, поступающая из радиопередатчика в антенну. Антенна имеет входное комплексное сопротивление ![]() . Поэтому при измерении выходной мощности радиопередатчика антенна может быть заменена эквивалентным сопротивлением . Мощность, рассеиваемая в активной составляющей сопротивления , и есть выходная мощность радиопередатчика , излучаемая антенной (рис. 2.4, а).

. Поэтому при измерении выходной мощности радиопередатчика антенна может быть заменена эквивалентным сопротивлением . Мощность, рассеиваемая в активной составляющей сопротивления , и есть выходная мощность радиопередатчика , излучаемая антенной (рис. 2.4, а).

|

Мощность можно определить и вторым способом при непосредственном подключении радиопередатчика к антенне. По связывающему их фидеру распространяются две волны: в прямом направлении - падающая, в обратном - отраженная от антенны (рис. 2.4, б). При этом мощность радиопередатчика ![]() (2.5)

(2.5)

где - мощность падающей волны; - мощность отраженной волны;

суммарная мощность, потребляемая радиопередатчиком от источника или блока питания по всем цепям,

коэффициент полезного действия, или промышленный КПД, определяемый как отношение выходной мощности радиопередатчика к потребляемой: .

Вид модуляции и определяющие его параметры. При амплитудной модуляции таким параметром является коэффициент модуляции , при частотной - девиация частоты , A при фазовой - девиация фазы при импульсной - длительность импульса и период их повторения Т. Параметры передаваемого сообщения. Таким сообщением может быть речевая, факсимильная, телевизионная, телеметрическая и другая разнообразная информация, в том числе и считываемая с компьютера. Сообщение может передаваться в форме аналогового (рис. 2.5, а) или цифрового сигнала (рис. 2.5, б). При аналоговом сообщении основным характеризующим его параметром является полоса частот спектра сигнала, при цифровом - число бит в секунду (битом называется единица цифровой информации при двоичном коде это 1 или 0). Параметры, характеризующие допустимые искажения передаваемого сообщения. В результате процесса модуляции, т.е. наложения на несущие колебания исходного сообщения, последнее претерпевает некоторые изменения или, иначе говоря, искажается. В каждом конкретном случае устанавливается вид и норма на эти искажения. Например, при передаче сообщения в виде синусоидального сигнала таким параметром является коэффициент нелинейных искажений, определяющий появление в исходном сигнале 2, 3-й и последующих гармоник.

Рис. 2.6. Нелинейные преобразования сигнала

На некоторых частотах эта норма может достигать -100 дБ, - 110 дБ и т.д. Нормы, связанные с управлением радиопередатчика: время установления в нем нормального режима работы после включения, время перехода с одной частоты несущей на другую, режим полной или частичной мощности излучения и другие требования. Нормы на надежность и долговечность, массу и габаритные размеры радиопередатчика устанавливают в соответствии с общими нормами для радиотехнической аппаратуры. В радиопередатчиках повышенной мощности устанавливаются специальные нормы, диктуемые техникой безопасности.