Соединяя океаны. Великие судоходные каналы

Крупнейшие судоходные каналы мира

Панамский канал (рис. 11.13) соединяет Атлантический и Тихий океаны, образуя водный путь через Панамский перешеек. Идея создания водного пути между океанами возникла еще в 1534 году, когда король Испании Карлос I приказал выполнить осмотр маршрута предполагаемого канала. Однако только в 1880 году к строительству канала приступила французская компания, но в течение 20 лет ей не удалось выполнить задуманный проект. В 1903 году США и Панама подписали договор о строительстве. Спустя 10 лет канал был построен, и 15 августа 1914 года через него прошли первые суда.

Панамский канал имеет 3-х камерный Гатунский шлюз, который позволяет судам из Атлантического океана подняться на 26 метров над уровнем моря и выйти в оз. Гатун. Оттуда суда проходят каналом к однокамерному шлюзу Педро-Мигель, где опускаются на 9,5 м, а затем, пройдя озеро Мирафлорес и одноименный двухкамерный шлюз, попадают в Тихий океан. Подходной канал от океана до шлюза рассчитан на приливы и отливы высотой 3 м.

Камеры судоходных шлюзов канала имеют размеры: длина – 305 м, ширина – 33 м, напоры на каждую камеру 9,0...9,5 м.

Для шлюзования судов используются запасы воды, которые накапливаются в озере Гатун, площадью 423 кв. км за счет стока реки Чагрес. Постоянный уровень воды в озере Гатун поддерживается Гатунской земляной плотиной, а потери воды из озера компенсируются попусками воды из озера Модден, которое расположено в русле реки Чагрес и поддерживается водорегулирующей плотиной.

Через канал проходят суда с осадкой 12 метров. Время прохождения судна занимает 9 часов.

Затраты на эксплуатацию канала составляют 450 млн. долларов в год, при этом 100 млн. долл. затрачивается на техническое обслуживание и усовершенствование канала.

В настоящее время канал обслуживается совместной Панамо-американской комиссией. В дальнейшем предполагается передача канала в ведение государства Панама. В 2009 г. началось строительство на канале третьей нитки шлюзов, что расширит пропускную способность канала.

Суэцкий канал соединяющий Средиземное и Красное море, имеет исключительно важное значение, открывая прямой водный путь из Европы в Азию и Австралию, сократив при этом на десятки тысяч километров прежний водный путь в обход Африки вокруг мыса Доброй Надежды.

Идея соединения двух морей – Средиземного и Красного – зародилась в глубокой древности. По некоторым данным такой канал существовал, но соединял он Красное море с одним из протоков Нила, по которому суда фараонов выходили в Средиземное море.

Существующий канал минует реку Нил и непосредственно соединяет Средиземное и Красное море. Первый проект соединения был составлен в 1803 году французскими инженерами по заказу Наполеона, однако только в 1858 году французскому предпринимателю Лессепсу удалось приступить к его реализации. Для строительства канала привлекались египетские крестьяне (феллахи). Число рабочих в 1863 году составляло более 36 тысяч человек. В 1869 году канал был открыт для судоходства.

Трасса канала с севера проходит по лагунам, сообщающимся с рукавами Нила и со Средиземным морем, затем по песчаной пустыне, возвышающейся сначала на 4 м, а потом до 12-15 м над уровнем моря. Это наиболее высокая часть местности. Затем канал проходит по болотистой местности, по озеру Тимза, по двум соленым озерам (Большое и Малое), снова по песчаной равнине, а затем пересекает скальный массив, протяжением около 10 км.

Общее протяжение канала после открытия составляло 164 км при глубине 8 м. В настоящее время глубина канала увеличилась до 12 м и его длина возросла до 171 км за счет продления мелководной части со стороны Средиземного и Красного морей.

Ширина канала по дну при открытии была равной 22 м, в настоящее время его ширина составляет более 60 м.

Колебания уровня Средиземного моря у Порт-Саида вследствие ветровых сгонов и нагонов составляют 0,6 м. Приливов и отливов здесь не наблюдается.

В южном устье канала у города Суэц в связи с сообщением Красного моря с Индийским океаном наблюдается приливно-отливные колебания от 1 до 2 м. Эти незначительные колебания уровней не вызывают существенных течений по каналу, тем более что на трассе канала расположен ряд озер, которые снижают уклоны вдоль канала. Это и позволило построить Суэцкий канал открытым, без устройства судоходных шлюзов - как в устьевых участках, так и по всей трассе.

Кильский канал (рис. 11.14) соединяет Кильскую бухту Балтийского моря с устьевым участком реки Эльбы, недалеко от ее впадения в Северное море.

Создание глубоководного Кильского канала Германией было обусловлено рядом причин. Во-первых, стремлением избежать прохода судов по датским проливам, где извилистый фарватер и малые глубины допускают движение судов с осадкой не более 8-9 м. Во-вторых, необходимостью избежать опасности для судов, вызванных частыми туманами на северном побережье страны. И, в-третьих, необходимо было сократить протяженность водного пути.

Создание глубоководного Кильского канала Германией было обусловлено рядом причин. Во-первых, стремлением избежать прохода судов по датским проливам, где извилистый фарватер и малые глубины допускают движение судов с осадкой не более 8-9 м. Во-вторых, необходимостью избежать опасности для судов, вызванных частыми туманами на северном побережье страны. И, в-третьих, необходимо было сократить протяженность водного пути.

В период, когда были принято решение о строительстве канала (1871 г.) Германии, необходимо было предвидеть возможность ведения боевых действий как в Северном, так и в Балтийском морях. Поэтому Кильский канал был построен в 1895 году в габаритах, обеспечивающих пропуск военных кораблей, а в 1914 году перед началом первой мировой войны был реконструирован.

Местность по трассе канала длиной 99 км представляет равнину, высота которой составляет в основном 10-15 м над уровнем моря.

Как со стороны Балтийского, так и стороны Северного морей возведены шлюзы, которые компенсируют колебания уровней.

В Кильской бухте, имеющей воронкообразную форму, происходят колебания уровней, вызванные ветровыми нагонами (до 3 м) и сгонами (до 2,3 м). В другом конце канала колебания уровней вызваны приливами и отливами, что приводит к ежесуточным колебаниям уровней до 9 м.

Шлюзы Кильского канала имеют габариты: длина 330 м, ширина 45 м, глубина на пороге 13,8 м.

Сайменский канал (рис. 11.15) соединяет системы внутренних озер Финляндии (оз. Сайма) с Балтийским морем. Канал проходит частично по территории России, которая передана в аренду Финляндии. Так как уровень воды озера Сайма расположен на 70 м выше уровня Балтийского моря, то перепад между озером и морем преодолевается восьмью шлюзами, расположенными по трассе канала. Трасса канала по финской территории имеет длину 23,33 км, в том числе 21,15 км по искусственному руслу, а 2,18 км по озерам. На российской стороне 10,91 км по искусственному руслу, а 8,69 км по озерам.

Питание канала осуществляется из озера Сайма, а также за счет притока малых рек и озер на трассе канала. Регулирование уровней в бьефах производится через сифонные водосбросы, установленные в головах малых шлюзов старой трассы канала, построенного еще в позапрошлом веке.

Питание канала осуществляется из озера Сайма, а также за счет притока малых рек и озер на трассе канала. Регулирование уровней в бьефах производится через сифонные водосбросы, установленные в головах малых шлюзов старой трассы канала, построенного еще в позапрошлом веке.

Существующие шлюзы канала имеют габариты: длина – 85 м, ширина – 13,2 м, глубина – 5,2 м и рассчитаны на суда с максимальными габаритами: длина 82,0 м, ширина – 12,2 м, осадка – 4,35 м, надводный габарит – 24,5 м.

Глава IV . Искусственные водные пути.

К искусственным водным путям относятся водохранилища, каналы и шлюзованные реки.

§ 12. Водохранилища.

Водохранилища представляют собой искусственные озера, образованные от подпора воды плотинами. По внешнему виду водохранилища сходны с озерами, но отличаются от них по судоходным и гидрометеорологическим условиям, равно как и от рек, в пойме которых они образовались.

Для водохранилищ характерно изменение рельефа дна, в прошлом речного, и затопленной речной поймы. Чередование глубоких и мелких мест меняется довольно часто и беспорядочно, отчего изменяется положение судоходных трасс. В прибрежных районах за счет разрушения берегов от волнения изменяется рельеф, что наиболее характерно для мест, где происходят большие колебания уровней воды, сильные волнения, а дно и берега легко размываемы.

Некоторые водохранилища имеют свои особенности. Например, Рыбинское водохранилище имеет торфянистое дно, поэтому там часто всплывает торф огромными плавучими островами площадью до 100 га и толщиной слоя торфа до 6 м. Эти торфяные острова выносятся на фарватер и затрудняют судоходство.

Наиболее глубокие участки водохранилищ находятся ближе к плотинам, там плавание проходит как по основному фарватеру, так и вне его. На верхних по течению участках водохранилищ транспортное судоходство вне фарватера обычно отсутствует, так как глубина там мала и резко колеблется в зависимости от изменения уровня водохранилища (из-за сброса воды через плотину). Поэтому, несмотря на огромные площади водохранилищ, судоходство на них осуществляется только по основным судоходным трассам. Прежде чем сойти с основной трассы водохранилища, нужно быть уверенным, что во время плавания вне ее не произойдет понижения горизонта воды, которое может вызвать обсыхание судна.

Хотя водохранилища по размерам приближаются к большим озерам, ветровой и особенно волновой режимы на них не похожи ни на озерные, ни на морские. Высота волн на отдельных водохранилищах может быть особенно большой (см. § 35 «Волновой режим»).

Ориентирование местоположения судна и выбор курса на водохранилищах во многом отличны от принятых в речных и озерных естественных условиях. Суда идут по определенным, заранее подготовленным по глубине и ширине трассам, которые, как правило, проходят на большом удалении от берега. Если трасса в какой-то части проходит у берегов, условия плавания приближаются к речным.

Отдаленность трасс от берегов часто делает невозможным ориентирование и контроль за движением судна по береговым ориентирам. Это особенно касается маломерных судов, так как дальность видимости с них небольшая. Поэтому при проводке судов по водохранилищу нужно уметь определять местоположение судна и осуществлять контроль за курсом по карте и компасу, т. е. применять штурманский метод судовождения.

На картах водохранилищ обычно даются рекомендованные, заранее проложенные курсы. Штурманский метод судовождения необходимо применять повседневно для контроля местоположения судна, так как плавучая обстановка может быть смещена со своих штатных мест. Осенью и весной, когда навигационное оборудование трасс водохранилищ еще не выставлено, плавание возможно только по компасу и карте.

Следует всегда помнить, что на водохранилищах имеются специальные порты-убежища, в которые уходят суда с трасс во время шторма или перед ним, при неблагоприятных прогнозах. Места нахождения портов-убежищ должны быть заранее известны судоводителям-любителям.

Кроме описанных выше больших водоxpaнилищ разряда О, есть малые водохранилища разряда Р, где условия плавания и ориентирования не отличаются от речных.

§ 13. Каналы.

Судоходным каналом называется гидротехническое сооружение с искусственно созданным судоходным руслом для связи рек, озер, водохранилищ и морей. Судоходные каналы могут быть соединительные, подходные и обходные, а также шлюзованные и открытые нешлюзованные.

Соединительные каналы связывают обычно бассейны двух различных морей, рек или озер. Например, Волго-Донской канал имени Ленина соединяет реки Волгу и Дон, Беломорско-Балтийский канал - Белое море с Балтийским, канал имени Москвы - реку Волгу с Москвой-рекой.

Подходные каналы обеспечивают подход судам с основного судоходного фарватера моря, озера, реки к причалам населенных пунктов и предприятий.

Обходные каналы предназначены для обхода озер и рек, в которых плавание затруднено из-за частых штормов, порогов и т. п. Так, существуют каналы в обход порогов Дуная, Приладожский и Прионежский каналы и др.

Шлюзованные каналы соединяют водные бассейны с разными горизонтами воды, поэтому на канале делаются судоходные шлюзы. К шлюзованным каналам относится большинство каналов внутренних водных путей СССР.

Открытые нешлюзованные каналы соединяют водные бассейны с одинаковыми уровнями воды. Чаще всего это морские каналы.

Большинство открытых каналов проложено по естественным глубинам, например, Архангельский, Херсонский, Волго-Каспийский, Днепро-Бугский морской канал на подходах к Николаеву на Буге и т. д. Некоторые открытые каналы по всей длине или на отдельных участках ограждены искусственными насыпями - дамбами, например, Ленинградский, Калининградский и Ждановский каналы. На последних двух каналах дамбы устроены только с одной стороны. Поперечное сечение каналов может быть разнообразным: трапециевидным, ложбинообразным и т. п.

Обычно ширина судоходных каналов рассчитана на двустороннее движение по ним, но в отдельных местах, в частности на поворотах, каналы могут иметь ширину большую, чем основные прямые участки. Ограниченная ширина делает управление судном на канале близким к речному. Управление судном на шлюзованных каналах осложняется не только стесненностью судового хода, но значительным числом гидротехнических сооружений и выложенных камнем откосов.

Плавание маломерных судов по шлюзованным каналам с большим и оживленным судоходством осложняется возможностью присасывания этих судов к другим, большим по водоизмещению, при расхождении (см. § 47, 48). Кроме того, волна, образованная крупными и быстроходными судами, отраженная от каменных берегов каналов, создает толчею и легко сбивает малое судно с курса. Составы на изгибах канала и на прямых участках при ветре идут так, что начало состава находится у одного берега, а окончание толкаемого состава у противоположного. Обогнать такой буксирный состав в канале часто невозможно в течение продолжительного времени. На каналах особенно сильно ощутим даже небольшой ветер, который затрудняет расхождение судов при встрече и обгоне.

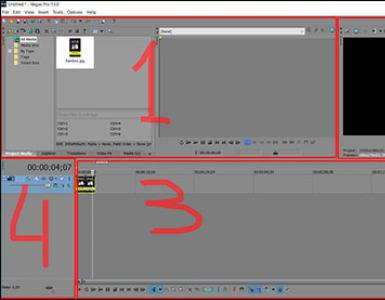

Рис. 30.

Общая схема шлюза и подхода к нему: 1 - река; 2

-правый берег; 3 - левый берег; 4

- плотина; 5 - камера шлюза;

6 - верхняя голова шлюза; 7 - нижняя голова шлюза; 8

-верхний

подходный канал; 9

- нижний подходный канал; 10

-верхние

ворота; 11- нижние ворота; 12

- шкафная ниша для помещения

створок открытых ворот; 13

- короткая водопроводная галерея для

наполнения камеры шлюза; 13а

- водопроводная галерея для

опорожнения камеры шлюза; 14

- затвор водопроводной галереи;

15

-стенки камеры шлюза; 16-

верхние направляющие

палы-эстакады; 17

- нижние направляющие палы-эстакады; 18

-верхнее

разделительное сооружение; 19

- нижнее разделительное

сооружение; 20

-белый бакен; 21

- знак «Сигнал»; 22

- семафор или светофор дальнего действия; 23

двухзначные

светофоры, разрешающие или запрещающие выход из камеры; 24

-

ограничительные огни на подходах к шлюзу; 25

- стоповые огни на

стенках камеры шлюза; 26 -

огни на створках ворот шлюза

Если канал относится к внутренним водным путям, то выставляется судоходная обстановка для искусственных водных путей; если канал морской, выставляется морское навигационное оборудование.

§ 14. Шлюзы.

Шлюз - гидротехническое сооружение, представляющее собой камеру для перемещения судов с одного повышенного уровня воды - бьефа - выше шлюза (плотины) на другой, более низкий уровень воды ниже шлюза или, наоборот, с нижнего бьефа на верхний.

Шлюзы строятся на реках в гидротехническом комплексе, называемом гидроузлом, в который, кроме шлюза, входят: плотины, подходные к шлюзу деривационные каналы, дамбы, причальные стенки для ожидания шлюзования судов и пр. Шлюзы строятся также и на каналах.

В зависимости от числа камер шлюзы бывают однокамерные (наиболее распространенные), двухкамерные и т. д. Для одновременного двустороннего прохода шлюзов предназначены параллельные шлюзы - «в две нитки».

Шлюз состоит из верхней и нижней головы камеры, самой камеры и подходных каналов (рис. 30).

Головы шлюза объединяют в себе наиболее массивные устройства у стен сооружения на концах камеры. В головах шлюза располагаются ворота и ниши в стенах для убирания ворот - шкафные части шлюза, а также водопроводные системы для наполнения и опорожнения камеры. Ворота шлюза могут быть в виде створок, сегментные и опускные (опускаются вниз), а также плоские. Уступ для шлюза под водой, в который упираются закрытые ворота, называется порогом, или королем.

Камера шлюза - это бассейн между головами шлюза, где судно перемещается по вертикали с одного бьефа на другой. Камеры шлюзов в плане могут быть длиной до 300 м и шириной до 30 м.

Подходные или деривационные каналы служат для подхода судов к шлюзу и ожидания шлюзования.

Для закрепления швартовых тросов, подаваемых с судов, камера шлюза оборудована специальными швартовыми устройствами. К ним относятся причальные тумбы, неподвижные крюки и рымы, плавучие рымы и крюки.

Петербургский государственный университет путей сообщения

Кафедра: «Железнодорожные станции и узлы»

Дисциплина: «Общий курс транспорта»

«Крупнейшие морские каналы»

Выполнила:

Проверил:

Санкт-Петербург

Современный канал. В 1854 Фердинанд де Лессепс, французский консул в Египте, получил от Саида-паши, правителя Египта, концессию на создание Всеобщей компании Суэцкого канала (La Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez). Она была сформирована в 1858. Работы по строительству канала начались в апреле 1859, параллельно велась прокладка пресноводного канала из Каира на Исмаилию. Согласно первоначальным условиям этого договора, египетское правительство должно было получать 15% валовой прибыли от судоходства по каналу, а через 99 лет после сдачи канала в эксплуатацию он должен был стать собственностью Египта. Большую часть акций приобрели французы, турки и Саид-паша, который купил почти половину всех акций. В 1875 Дизраэли, премьер-министр Великобритании, купил у хедива Исмаила 176 602 акции Компании за 4 млн. ф.ст., в результате чего у Великобритании оказалось 44% акций.

Открытие судоходства по каналу состоялось 17 ноября 1869. На его строительство было израсходовано 29 725 тыс. ф.ст. Первоначальная глубина фарватера равнялась 7,94 м, а его ширина по дну – 21 м; позже канал углубили настолько, что по нему стали проходить суда с осадкой до 10,3 м. После национализации канала Египтом (в 1956) проводились работы по дальнейшему его совершенствованию, и в 1981 по нему стали проходить суда с осадкой до 16,1 м.

Роль канала в мировой торговле. Благодаря Суэцкому каналу длина водного пути между Западной Европой и Индией сократилась почти на 8000 км. В северном направлении по нему транспортируют в основном нефть и нефтепродукты для Западной Европы. В южном направлении перевозятся продукты промышленного производства для стран Африки и Азии.

Международное значение канала. Значение канала было признано ведущими державами мира в Константинопольской конвенции 1888, которая гарантировала пропуск по нему судов всех стран в условиях мира и войны. Турки разрешали итальянским судам проходить через канал даже во время итало-турецкой войны 1911 (в период русско-турецкой войны 1877–1878 канал был закрыт для русских судов). Серьезных проблем по этим вопросам не возникало и во время обеих мировых войн. Однако после образования государства Израиль (1948) Египет задерживал суда, направлявшиеся по каналу в Израиль или из него, и конфисковывал их грузы. В зоне канала не было военных укреплений, но британские войска находились в Египте с 1882. До национализации канала его администрация состояла в основном из англичан и французов. Затем на канале стали распоряжаться египтяне.

ПАНАМСКИЙ КАНАЛ

Шлюзовой канал, пересекающий панамский перешеек и соединяющий Атлантический и Тихий океаны. У атлантического входа в канал расположены порты Кристобаль и Колон, у тихоокеанского – Бальбоа и Панама.

Кана́л – искусственное русло , предназначенное для сокращения водных маршрутов или для перенаправления потока воды.

Первые оросительные каналы появились в конце VI тыс. до н.э. в Месопотамии. Примерно тогда же, по-видимому, начали возводить ирригационные системы и в Древнем Египте, так что к рубежу ΙΙΙ и ΙΙ тыс. в обеих странах была создана широкая сеть оросительных каналов. Не исключено, что в Древнем Египте появился и первый в мире судоходный канал, который соединил Красное море со Средиземным через один из притоков Нила. Строительство данной водной артерии было начато около 600 г. до н.э. и продолжалось до 518 г. до н.э., когда страну захватили персы.

По способу подачи воды каналы разделяются на самотёчные, в которых вода течёт под действием силы тяжести, и с механическим подъёмом воды, для чего используются насосные станции.

По своим функциям современные каналы делятся на два основных типа:

- каналы, использующиеся для – доставки или отвода воды;

- каналы, осуществляющие транспортные функции (например, доставки грузов или людей).

Часто каналы выполняют обе функции.

В зависимости от предназначения каналы делятся на несколько видов.

С древнейших времен важную роль в сельском хозяйстве играли мелиоративные каналы, которые, в свою очередь, делятся на оросительные и дренажные (осушительные). Первые из них доставляют воду и распределяют её на полях, поэтому чаще всего их можно встретить в пустынях и полупустынях Азии и Африки, а также на территориях, где ведётся интенсивное земледелие. Вторые, наоборот, отводят воду из заболоченной местности. Оросительные (ирригационные) каналы обычно образуют систему каналов: магистральных, распределительных, оросительных и водосбросных. В крупных ирригационных системах магистральные каналы достигают длины в несколько сотен км, например Большой Ставропольский (свыше 300 км), Большой Ферганский (около 300 км), Каракумский канал (до г. Ашхабада – 796 км).

Обводнительные каналы подают воду для сельскохозяйственных нужд (главным образом, животноводства) в безводные и засушливые районы; увеличивают сток местных небольших рек, улучшают их санитарное состояние.

Водопроводные каналы подают воду к месту её потребления, причем условия эксплуатации и санитарные требования часто вынуждают делать такие сооружения закрытыми. Их главная цель – подавать воду в безводные и засушливые районы из мест, где постоянно ощущается избыток воды.

Водопроводные, обводнительные и ирригационные каналы могут быть самотёчными и машинными.

Ещё один вид каналов – энергетические. Энергетические каналы подводят воду из реки , водохранилища , озера к гидроэлектростанции или отводят от неё отработавшую воду. Энергетические каналы характеризуются сравнительно небольшой длиной (обычно не превышающей 5–10 км) и невысокой пропускной способностью.

Судоходные каналы – пресноводные и морские – соединяют реки, озёра и моря и рассчитаны, как правило, на различные виды водного транспорта – от маленьких лодок до огромных сухогрузов. Цель создания судоходного канала – соединение бассейнов двух водоёмов , сокращение пути между двумя водоёмами, обеспечение гарантированного судоходства, решение проблемы транспортной доступности по водным путям пунктов назначения, создание экономически выгодных путей транспортировки.

Судоходные каналы (искусственные водные пути) могут соединять судоходные реки и моря (Беломорско-Балтийский канал); могут быть проведены в обход бурных участков больших открытых водоёмов, например озёр и морей (каналы Онежский, Приладожские, Белозерский, Береговой Мексиканский и др.) или в обход порожистых участков рек; могут спрямлять извилистые участки реки для сокращения длины водного пути (Хорошевский канал на р. Москве , канал на р. Дон ниже Цимлянской ГЭС и др.); могут выполнять роль судоходных подходов из моря, озера или реки к населённым пунктам, внутренним портам, промышленным предприятиям, сельскохозяйственным районам (Санкт-Петербургский и Волго-Каспийский морские каналы и др.). Обходные, спрямляющие и подходные каналы строят обычно открытыми (нешлюзованными). Почти все соединительные каналы – шлюзованные, ввиду разности уровней в соединяемых реках (морях), а также из-за необходимости уменьшения объёмов земляных работ при проведении каналов через водоразделы . Вода в судоходные каналы подается самотёком. Применяется облицовка берегов для защиты их от разрушения волнами, возникающими в результате движения судов. Самые знаменитые шлюзовые каналы – Панамский и Кильский.

Рыбоводные каналы сооружают для подачи воды на нерестилища, для пропуска рыб в обход гидротехнических сооружений , соединения с рекой отдельных изолированных водоёмов, в которых водится рыба, и т.д.

Лесосплавные каналы служат для сплава леса или плотами от мест заготовки до лесосплавной реки или лесопильного завода, для транспортирования древесины в обход гидротехнических сооружений.

Комплексные каналы строятся в целях комплексного решения нескольких хозяйственных задач. Например, Волго-Донской канал им. В.И. Ленина (с Цимлянской ГЭС) – судоходно-ирригационно-энергетический комплекс.

Главными характеристиками канала является форма и размер его живого сечения, т.е. поперечного сечения потока.

По форме живого сечения канала они подразделяются на следующие разновидности: трапецеидальные, полигональные, прямоугольные, полукруглые, параболические, очерченные более сложной кривой или составные.

В гидравлическом отношении наиболее выгодна полукруглая форма, но из-за трудности выполнения и сохранения в натуре криволинейных очертаний полукруглая и параболическая формы используются очень редко.

Прямоугольное сечение осуществляется при проведении каналов в скальных выемках, а в мягких грунтах – в особых случаях (на территории населённых пунктов, на косогорах и т. д.) путем возведения подпорных стенок.

В поперечном сечении каналы имеют прямоугольную, трапецеидальную и полигональную (многогранную) форму.

Ледяной покров снижает пропускную способность канала. Чтобы предотвратить появление в канале шуги (донного льда) принимают меры для получения поверхностного льда небольшой толщины. При неизбежном обильном количестве шуги предусматриваются сооружения для сброса её из канала, а сам канал трассируется с минимальным количеством поворотов.

Для предохранения ложа канала от разрушения течением и волнами, сокращения потерь воды на фильтрацию в грунт и уменьшения шероховатости живого сечения (для увеличения пропускной способности канала) применяются облицовки. Облицовки, служащие только для защиты откосов от размыва, выполняются в виде каменного мощения, каменной укладки и наброски, а также бетонных плит.

На всех каналах, кроме специальных сооружений, связанных с эксплуатацией канала (шлюзы на судоходных каналах, насосные станции на машинных каналах, водоспуски и др.), возводятся различные сооружения в местах пересечений канала с водотоками (трубы, дюкеры, акведуки), с путями сообщений (виадуки, туннели, мосты, трубы, паромные переправы и др.) и в местах резкого перелома рельефа местности (перепады, быстротоки).

Строительство каналов почти всегда требует устройства дополнительных сооружений, которые можно разделить на несколько категорий:

- водопроводящие сооружения;

- сопрягающие сооружения;

- сооружения, регулирующие общий режим канала.

Водопроводящими сооружениями могут заменяться отдельные участки каналов как по экономическим, так и техническим причинам. К таким сооружениям относятся лотки, трубы, туннели, акведуки, дюкеры, селеспускии пр.

В тех случаях, когда грунтовые условия не позволяют устроить надежное русло канала, или рельеф местности, где проходит участок трассы канала, слишком сложный (сильно пересечённая местность, горные склоны и т.п.) целесообразно использование лотков. Лотки также представляют собой искусственные русла, однако они располагаются на поверхности земли или же устраиваются над землёй на опорах. Могут выполняться из дерева, железобетона, металла и прочих материалов. Движение воды в лотках безнапорное. Иногда лотки сверху защищают каким-либо покрытием, что приближает их по своей сути к трубам.

Акведуки устраивают в местах пересечения каналом какого-либо препятствия: реки, оврага, дороги и т. п. Акведук, в отличие от лотка на опорах, – капитальное сооружение. В этом плане акведуки ближе к мостам, при этом непосредственно лоток может выполнять функции пролётного строения.

Трубопроводы позволяют пропустить воду канала под каким-либо препятствием, а также используются при неблагоприятных климатических условиях на отдельных участках прохождения канала. Трубопроводы могут располагаться как под землей, так и быть открытого типа с возможностью непосредственного доступа. Режим движения воды в трубопроводах обычно напорный.

Если необходимо пропустить под каналом какой-либо водоток , возможно устройство водопропускных труб. Конструкция и расчёты подобных труб аналогичны трубам, применяемым при пересечении водотоков насыпями автомобильных и железных дорог.

При большом уклоне местности скорости воды в канале могут достичь недопустимых значений. В связи с этим приходится устраивать участки каналов с разницей по высоте. Для соединения таких участков применяются сопрягающие сооружения, к которым в общем случае относятся быстротоки и перепады.

В перепадах вода часть пути движется по сооружению, а часть пути падает. В ступенчатых перепадах энергия падающей воды гасится специальными устройствами. В консольных перепадах падающая вода образует в месте падения воронку, которая постепенно достигает такой глубины, что размыв прекращается и энергия падения полностью гасится.

Быстротоки представляют собой лотки с большими уклонами, в которых вода движется со скоростью, большей критической. Скорость, однако, не должна достигать значений, допускаемых для материала дна и стенок. Для снижения скорости возможно применение повышенной шероховатости лотка в виде разнообразных выступов, ступеней и порогов. В конце быстротока устраиваются водобойные колодцы для гашения скорости.

Для сопряжения разных по высоте участков каналов используют также насосные станции.

К таким сооружениям, регулирующим общий режим канала относятся шлюзы-регуляторы и вододелители , аварийные заграждения, водосбросы и водоспуски, шугосбросы.

Шлюз-регулятор – это плотина , оборудованная затворами. В её функции входит регуляция расхода воды в самом канале, а также в ответвлениях от него. Аварийные заграждения представляют собой пороги, оборудованные затворами. В необходимом случае с их помощью может быть произведена изоляция отдельных участков канала.

Ю.В. Богатырёва, А.А. Беляков

17 ноября 1869 года для судоходства был открыт Суэцкий канал. По этому поводу мы сегодня расскажем о нем и еще о четырех самых больших в мире судоходных каналах.

Идея строительства самого короткого водного пути, соединяющего Красное море со Средиземным, появилась еще в эпоху Среднего царства Египта, но построенный египетским фараоном Нехо Вторым канал просуществовал только до 776 года. В 1854 году Фердинанд Мари Лессепс, дипломат и делец французского происхождения, умело используя влияние Франции на правительство Египта и свои выгодные связи, добился у правителя страны концессии на льготную постройку Суэцкого канала. Возведение грандиозного сооружения, начавшееся весной 1859 года, заняло целое десятилетие и потребовало использование труда около полутора миллионов человек. Чернорабочими на проекте выступали египтяне, рекрутируемые на принудительной основе по 60 000 человек ежемесячно. Торжественное открытие Суэцкого канала состоялось с невероятным размахом 17 ноября 1869 года. За годы своего существования Суэцкий канал успел побывать под господством Франции, Англии, совместным контролем двух стран, а в 1956 году был национализирован правительством Египта. Сегодняшняя длина Суэцкого канала составляет чуть больше 162 километров, а глубина на фарватере – 22, 5 метра. Через Суэц разрешено проплывать всем судам, чьи страны не воюют с Египтом, кроме кораблей на атомных силовых установках.

Возведение самого известного шлюзового канала и основной туристической достопримечательности Панамы считается одним из самых грандиозных строительных проектов за всю историю человечества. Пробная попытка его постройки, предпринятая «отцом» Суэца, не удалась – препятствия, чинимые климатическими и географическими условиями, оказались непреодолимыми. В начале 20 века Соединенные Штаты Америки, заинтересованные в увеличении своего военного могущества за счет молниеносного передвижения военно-морских сил из одного океанского бассейна в другой, приобрели у Франции проект и заключили с правительством Панамы договор на предоставление пятикилометровой территории по обе стороны канала в бессрочное пользование. Джон Стивенс, главный инженер Панамского канала, учел ошибки французов, обеспечив дезинфекцию строительной площадки, и изменил проект, разработав канал с трехступенчатыми шлюзами с обеих сторон и участком водораздела, возвышающимся на 26 метров над океанами. Открытие Панамского канала состоялось 12 июня 1920 года, и до 1999 года он находился под контролем США, окруживших его бессчетным количеством военных баз. Сейчас – под контролем правительства Панамы. Длина канала составляет почти 82 километра, на прохождение которых требуется около 9 часов. Стоимость прохождения по каналу разнится в зависимости от класса и размеров судна и составляет от восьми сотен до полумиллиона долларов.

Cевероморско-Балтийский канал, в простонародье именуемый Кильским (по названию немецкого города Киль, мимо которого он проложен) считается одним из основных водных путей Германии. Его длина составляет почти 100 километров, а ширина - от 162 до 165 метров. Начало мегастройки было положено Вильгельмом Первым летом 1887 года. 82 миллиона кубометров земли, вырытой со стройки, непрестанный труд 9 тысяч рабочих – и в 1895 году канал принял первые суда. Свои сегодняшние размеры Кильский канал приобрел после усовершенствований, проведенных перед и после Первой мировой войны – вдоль него была создана дюжина расширений, предназначенных для одновременного прохода нескольких крупных судов. Шлюзовые камеры позволяют пропускать корабли, чей размер не превышает 235 метров в длину, а система канала способна стабилизировать колебания водных масс, возникающие в результате приливов реки Эльба или штормовых ветров Северного моря. На пересечение Кильского канала любому из примерно 250 кораблей, ежедневно проходящих по нему, требуется около 9 часов. Его использование помогает капитанам сэкономить около суток, избегая обхождения Ютландского полуострова.

Канал длиной 6,4 километра и шириной чуть больше 21 метра, соединяющий Коринфский залив и залив Сароникос в Эгейском море, считается одним из самых крупных безшлюзовых судоходных каналов, хотя сейчас практически бездействует. Канал, который мы сегодня видим, появился вследствие издания в 1869 году Закона « О прорытии Коринфского перешейка». Для создания Коринфского канала был выбран проект все того же Фердинанда де Лессепса, а линия трассы совпала с той, которую определили еще архитекторы древнего Рима, пытаясь соединить Пелопоннес с Грецией по приказу Нерона. В строительстве канала были задействованы две с половиной тысячи рабочих и самая современная на то время техника, было вырыто и вывезено более 930 тысяч кубометров земли и камня. Коринфский канал был торжественно открыт 7 августа 1893 года и функционировал до 1944 года, сыграв важную роль во Второй мировой войне. В 1948 году канал был восстановлен и снова стал функционировать, но сегодня из-за увеличения размера судов почти не используется. За год по Коринфскому каналу проходит всего около 15 тысяч судов, что делает его самым дорогостоящим каналом в мире в пересчете на километр длины.

Длиннейший в мире судоходный канал, достигающий 1794 км, протянулся от Пекина до Ханчжоу и может сравниться по грандиозности разве что с Великой китайской стеной. Строительство Великого канала, призванного обеспечить поставку продовольствия с севера Китая в столичные регионы, началось еще в 486 году до н.э., когда был прорыт первый 150-километровый участок, связавший Янцзы и Хуанхэ. Через тысячу лет возведение водного соединения продолжил император Янди, использовав несколько миллионов человек, чтобы соединить столицу Лоян с Кайфэном и Янчжоу. Современный вид Великий канал приобрел в 1949 году – после углубления и расширения его судоходный путь достиг тысячи километров. Сейчас он уже не является самой важной транспортной артерией страны, перевозя всего около 30 миллионов тонн грузов, однако стал очень важной туристической достопримечательностью Китая. Один из самых популярных туристических маршрутов страны, демонстрирующий старинные фермы и поля, крупные верфи и самобытные деревни, носит название «Путешествие по Великому каналу».