Руководство по разработке структуры и проектированию базы данных. Как спроектировать схему базы данных

1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ

1.1. Реляционная база данных и ее структура

Базой данных (БД) называется организованная в соответствии с определенными правилами и поддерживаемая в памяти компьютера совокупность сведений об объектах, процессах, событиях или явлениях, относящихся к некоторой предметной области, теме или задаче. Она организована таким образом, чтобы обеспечить информационные потребности пользователей, а также удобное хранение этой совокупности данных, как в целом, так и любой ее части.

Реляционная база данных представляет собой множество взаимосвязанных таблиц, каждая из которых содержит информацию об объектах определенного вида. Каждая строка таблицы содержит данные об одном объекте (например, автомобиле, компьютере, клиенте), а столбцы таблицы содержат различные характеристики этих объектов –атрибуты (например, номер двигателя, марка процессора, телефоны фирм или клиентов).

Строки таблицы называются записями . Все записи таблицы имеют одинаковую структуру – они состоят изполей (элементов данных), в которых хранятся атрибуты объекта (рис. 1). Каждое поле записи содержит одну характеристику объекта и представляет собой заданный тип данных (например, текстовая строка, число, дата). Для идентификации записей используется первичный ключ.Первичным ключом называется набор полей таблицы, комбинация значений которых однозначно определяет каждую запись в таблице.

Рис. 1. Названия объектов в таблице

Для работы с данными используются системы управления базами данных (СУБД). Основные функции СУБД:

– определение данных (описание структуры баз данных);

– обработка данных;

– управление данными.

Разработка структуры БД – важнейшая задача, решаемая при проектировании БД. Структура БД (набор, форма и связи ее таблиц) – это одно из основных проектных решений при создании приложений с использованием БД. Созданная разработчиком структура БД описывается на языке определения данных СУБД.

Любая СУБД позволяет выполнять следующие операции с данными:

– добавление записей в таблицы;

– удаление записей из таблицы;

– обновление значений некоторых полей в одной или нескольких записях в таблицах БД;

– поиск одной или нескольких записей, удовлетворяющих заданному условию.

Для выполнения этих операций применяется механизм запросов. Результатом выполнения запросов является либо отобранное по определенным критериям множество записей, либо изменения в таблицах. Запросы к базе формируются на специально созданном для этого языке, который так и называется

«язык структурированных запросов» (SQL – Structured Query Language).

Под управлением данными обычно понимают защиту данных от несанкционированного доступа, поддержку многопользовательского режима работы с данными и обеспечение целостности и согласованности данных.

1.2. Этапы проектирования реляционной базы данных

Основная причина сложности проектирования базы данных заключается в том, что объекты реального мира и взаимосвязи между ними вовсе не обязаны иметь и, как правило, не имеют структуры, согласованной с реляционной моделью данных. Разработчик при проектировании должен придумать представление для реальных объектов и их связей в терминах таблиц, полей, атрибутов, записей и т. п., то есть в терминах абстракций реляционной модели данных. Поэтому в данном контексте термин «проектирование» можно понимать и как процесс, результатом которого являетсяпроект , и как процесс, результатом которого являетсяпроекция .

Разработка эффективной базы данных состоит из нескольких этапов. Процесс разработки БД начинается с анализа требований. Проектировщик на этом этапе разработки должен найти ответы на следующие вопросы: какие элементы данных должны храниться, кто и как будет к ним обращаться.

На втором этапе создается логическая структура БД. Для этого определяют, как данные будут сгруппированы логически. Структура БД на этом этапе выражается в терминах прикладных объектов и отношений между ними.

На заключительном (третьем) этапе логическая структура БД преобразуется в физическую с учетом аспектов производительности. Элементы данных на этом этапе получают атрибуты и определяются как столбцы в таблицах выбранной для реализации БД СУБД.

Рассмотрим применение концепции реляционных баз данных на практике. Представим себе деятельность туристической фирмы. Очевидно, что для ее работы необходимо хранить и отслеживать определенный набор информации о клиентах данной турфирмы (туристах), о предлагаемых им турах, об оформлении и оплате путевок. Это можно делать в обычной бумажной тетради, но со временем поиск нужных записей и финансовая отчетность будут представлять собой довольно рутинную, длительную работу.

1.2.1. Определение требований

Требования к приложению с БД обычно составляются с помощью опросов и бесед с конечными пользователями. Это – итерационный процесс, в ходе которого разработчики определяют структуру пользовательских диалогов, критерии поиска документов и возможные реакции пользователей.

Общая методика определения и документирования требований к БД заключается в составлении словаря данных. Словарь данных перечисляет и определяет отдельные элементы данных, которые должны храниться в базе. Начальный проект словаря данных для менеджера турфирмы приведен в таблице 1.

Таблица 1

Словарь данных для приложения БД менеджера турфирмы

Элемент данных | Описание |

Фамилия туриста |

|

Имя туриста |

|

Отчество | Отчество туриста |

Серия и номер паспорта туриста |

|

Контактный телефон туриста |

|

Город проживания туриста |

|

Страна проживания туриста |

|

Почтовый индекс адреса туриста |

|

Название туристической поездки |

|

Цена туристической поездки |

|

Дата начала | Время начала туристической поездки |

Дата конца | Время завершения туристической поездки |

Информация | Дополнительная информация о туре |

Дата оплаты | Дата оплаты путевки |

Сумма оплаты |

|

Составление словаря – хороший способ, чтобы начать определять требования к базе данных. Но одного словаря не достаточно для определения структуры БД, так как словарь данных не описывает, как связаны элементы, как данные создаются, обновляются и выбираются, кто и как будет использовать БД.

Необходима функциональная спецификация , отражающая информацию о количестве одновременно работающих пользователей, о том, как часто записи будут вставляться и обновляться, и каким образом информация будет выбираться из БД.

Функциональное описание для приложения БД менеджера турфирмы могло бы включать, например, следующие требования:

Приложением будут пользоваться руководитель турфирмы, 2 менеджера по продажам, бухгалтер, кассир и 2 офисных сотрудника турфирмы – всего 7 пользователей. Предполагается, что одновременно с БД будут работать не более 3 сотрудников. Персоналу бухгалтерии для работы достаточно иметь доступ только к данным по оплате путевок.

Все пользователи в любое время могут добавлять информацию в БД. При добавлении информации или ее изменении, пользователь, который сделал изменение, а также дата и время изменения, должны быть зарегистрированы.

Один из офисных сотрудников будет назначен системным администратором. Только он должен вести учетные записи пользователей.

Спецификация функций и словарь данных, как правило, разрабатываются одновременно, так как эти документы информационно дополняют друг друга.

Важная часть анализа требований – предупредить потребности пользователей, поскольку они не всегда способны полностью и четко объяснить их собственные требования к системе. Практически функциональное описание должно представлять систему как можно более полно и подробно.

1.2.2. Логическая модель

ER-диаграммы

Общим способом представления логической модели БД является построение ER-диаграмм (Entity-Relationship – сущность-связь). В этой модели сущность определяется как дискретный объект, для которого сохраняются элементы данных, а связь описывает отношение между двумя объектами.

В примере менеджера турфирмы имеются 5 основных объектов:

Туристы

Туры

Путевки

Сезоны

Оплаты

Отношения между этими объектами могут быть определены простыми терминами:

Каждый турист может купить одну или несколько (много) путевок.

Каждой путевке соответствует ее оплата (оплат

может быть и несколько, | |||

если путевка, например, | |||

продана в кредит). | |||

Каждый тур может иметь | |||

несколько сезонов. | |||

Путевка | продается | |||||

один сезон одного тура. | ||||||

Эти объекты и отношения | ||||||

могут быть представлены ER- | ||||||

диаграммой, | как показано | Рис. 2. ER-диаграмма для приложения БД |

||||

менеджера турфирмы |

||||||

Объекты, атрибуты и ключи

Далее модель развивается путем определения атрибутов для каждого объекта. Атрибуты объекта – это элементы данных, относящиеся к определенному объекту, которые должны сохраняться. Анализируем составленный словарь данных, выделяем в нем объекты и их атрибуты, расширяем словарь при необходимости. Атрибуты для каждого объекта в рассматриваемом примере представлены в таблице 2.

Объекты и атрибуты БД | Таблица 2 |

||||

Название | Дата начала | Дата оплаты |

|||

Дата конца | |||||

Отчество | Информация | ||||

Атрибуты | |||||

Следует обратить внимание, что несколько элементов отсутствуют. Опущена регистрационная информация, упомянутая в функциональной спецификации. Как ее учесть, вы подумаете самостоятельно и доработаете предложенный пример. Но более важно то, что пока отсутствуют атрибуты, необходимые для связи объектов друг с другом. Эти элементы данных в ER-модели не представ-

ляются, так как не являются, собственно, «натуральными» атрибутами объектов. Они обрабатываются по-другому и будут учтены в реляционной модели данных.

Реляционная модель характеризуется использованием ключей и отношений. Существует отличие в контексте реляционной базы данных терминов relation (отношение) и relationship (схема данных). Отношение рассматривается как неупорядоченная, двумерная таблица с несвязанными строками.Схема данных формируется между отношениями (таблицами) через общие атрибуты, которые являютсяключами .

Существует несколько типов ключей, и они иногда отличаются только с точки зрения их взаимосвязи с другими атрибутами и отношениями. Первичный ключ уникально идентифицирует строку в отношении (таблице), и каждое отношение может иметь только один первичный ключ, даже если больше чем один атрибут является уникальным. В некоторых случаях требуется более одного атрибута для идентификации строк в отношении. Совокупность этих атрибутов называетсясоставным ключом . В других случаях первичный ключ должен быть специально создан (сгенерирован). Например, в отношение «Туристы» имеет смысл добавить уникальный идентификатор туриста (код туриста) в виде первичного ключа этого отношения для организации связей с другими отношениями БД.

Другой тип ключа, называемый внешним ключом, существует только в терминах схемы данных между двумя отношениями. Внешний ключ в отношении – это атрибут, который является первичным ключом (или частью первичного ключа) в другом отношении. Это – распределенный атрибут, который формирует схему данных между двумя отношениями в БД.

Для проектируемой БД расширим атрибуты объектов кодовыми полями в качестве первичных ключей и используем эти коды в отношениях БД для ссылки на объекты БД следующим образом (табл. 3).

Построенную схему БД еще рано считать законченной, так как требуется ее нормализация. Процесс, известный как нормализация реляционной БД, используется для группировки атрибутов специальными способами, чтобы минимизировать избыточность и функциональную зависимость.

Объекты и атрибуты БД с расширенными кодовыми полями | Таблица 3 |

|||||||

Код туриста | Код путевки | Код сезона | Код оплаты |

|||||

Код туриста | Название | Дата начала | Дата оплаты |

|||||

Атрибуты | Код сезона | Дата конца | ||||||

Отчество | Информация | Код путевки |

||||||

Нормализация

Функциональные зависимости проявляются, когда значение одного атрибута может быть определено из значения другого атрибута. Атрибут, который может быть определен, называетсяфункционально зависимым от атрибута, который является детерминантом. Следовательно, по определению, все неключевые (без ключа) атрибуты будут функционально зависеть от первичного ключа в каждом отношении (так как первичный ключ уникально определяет каждую строку). Когда один атрибут отношения уникально не определяет другой атрибут, но ограничивает его набором предопределенных значений, это называетсямногозначной зависимостью.Частичная зависимость имеет место, когда атрибут отношения функционально зависит от одного атрибута составного ключа. Транзитивные зависимости наблюдаются, когда неключевой атрибут функционально зависит от одного или нескольких других неключевых атрибутов в отношении.

Процесс нормализации состоит в пошаговом построении БД в нормальной форме (НФ).

Первая нормальная форма (1НФ) очень проста. Все таблицы БД должны удовлетворять единственному требованию – каждая ячейка в таблицах должна содержать атомарное значение, другими словами, хранимое значение в рамках предметной области приложения БД не должно иметь внутренней структуры, элементы которой могут потребоваться приложению.

Вторая нормальная форма (2НФ) создается тогда, когда удалены все частичные зависимости из отношений БД. Если в отношениях не имеется никаких составных ключей, то этот уровень нормализации легко достигается.

Третья нормальная форма (3НФ) БД требует удаления всех транзитивных зависимостей.

Четвертая нормальная форма (4НФ) создается при удалении всех многозначных зависимостей.

БД нашего примера находится в 1НФ, так как все поля таблиц БД атомарные по своему содержанию. Наша БД также находится и во 2НФ, так как мы искусственно ввели в каждую таблицу уникальные коды для каждого объекта (Код Туриста, Код Путевки и т. д.), за счет чего и добились 2НФ для каждой из таблиц БД и всей базы данных в целом. Осталось разобраться с третьей и четвертой нормальными формами.

Обратите внимание, что они существуют только относительно различных видов зависимостей атрибутов БД. Есть зависимости – нужно стоить НФ БД, нет зависимостей – БД и так находится в НФ. Но последний вариант практически не встречается в реальных приложениях.

Итак, какие же транзитивные и многозначные зависимости присутствуют в нашем примере БД менеджера турфирмы?

Давайте проанализируем отношение «Туристы». Рассмотрим зависимости между атрибутами «Код туриста», «Фамилия», «Имя», «Отчество» и «Паспорт» (рис. 3). Каждый турист, представленный в отношении сочетанием «Фамилия- Имя-Отчество», имеет на время поездки только один паспорт, при этом полные тезки должны иметь разные номера паспортов. Поэтому атрибуты «Фамилия- Имя-Отчество» и «Паспорт» образуют в отношении туристы составной ключ.

Составной ключ

Отчество | ||||||

Код туриста | ||||||

Рис. 3. Пример транзитивной зависимости

Как видно из рисунка, атрибут «Паспорт» транзитивно зависит от ключа «Код туриста». Поэтому, чтобы исключить данную транзитивную зависимость, разобьем составной ключ отношения и само отношение на 2 по связям «один-к-одному». В первое отношение, оставим ему имя «Туристы», включаются атрибуты «Код туриста» и «Фамилия», «Имя», «Отчество». Второе отношение, назовем его «Информация о туристах», образуют атрибуты «Код туриста» и все оставшиеся атрибуты отношения «Туристы»: «Паспорт», «Телефон», «Город», «Страна», «Индекс». Эти два новых отношения уже не имеют транзитивной зависимости и находятся в 3НФ.

Многозначные зависимости в нашей упрощенной БД отсутствуют. Для примера предположим, что для каждого туриста должны храниться несколько контактных телефонов (домашний, рабочий, сотовый и пр., что весьма характерно на практике), а не один, как в примере. Получаем многозначную зависимость ключа – «Код туриста» и атрибутов «Тип телефона» и «Телефон», в этой ситуации ключ перестает быть ключом. Что делать? Проблема решается также путем разбиения схемы отношения на 2 новые схемы. Одна из них должна представлять информацию о телефонах (отношение «Телефоны»), а вторая о туристах (отношение «Туристы»), которые связываются по полю «Код туриста». «Код туриста» в отношении «Туристы» будет первичным ключом, а в отношении «Телефоны» – внешним.

1.2.3. Физическая модель

Физическая модель данных зависит от выбранной СУБД. Например, если вы планируете использовать СУБД Oracle, то физическая база данных будет состоять из файлов данных, областей таблиц, сегментов отката, таблиц, столбцов

и индексов.

В данном пособии будут рассмотрено создание физической модели БД средствами СУБД Microsoft Access и сервера баз данных Microsoft SQL Server 2005 Express Edition.

1.3. Создание БД в СУБД Microsoft Access

1.3.1. Таблицы

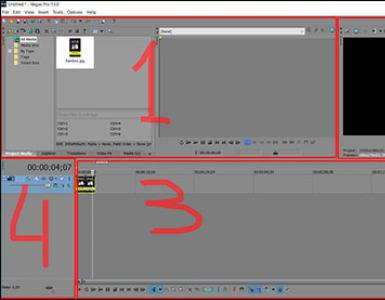

Для создания таблицы в СУБД Microsoft Access используем режим конструктора (рис. 4).

Рис. 4. Выбор режима конструктора

Рис. 5. Полный список полей таблицы

В появившемся окне «Таблица1: таблица» предстоит определить названия полей, которые и станут заголовками в этой таблице. Введем следующие названия полей (рис. 5).

При вводе названия поля, для него |

||

по умолчанию определяется тип данных |

||

«текстовый». Для изменения типа следу- |

||

ет выбрать нужное значение из выпа- |

||

дающего списка (рис. 6). |

||

Рис. 6. Определение типа данных поля | Описания возможных типов дан- |

|

ных Microsoft Access приводятся в таб- |

||

Таблица 4 |

||

Типы данных Microsoft Access |

||

Тип данных | Описание | |

Текстовый | Текст или комбинация текста и чисел, например, адреса, а также |

|

числа, не требующие вычислений, например, номера телефонов, ин- |

||

вентарные номера или почтовые индексы. Сохраняет до 255 знаков. |

||

Свойство «Размер поля» (FieldSize) определяет максимальное коли- |

||

чество знаков, которые можно ввести в поле |

||

Поле МЕМО | Предназначено для ввода текстовой информации, по объему превы- |

|

шающей 255 символов. Такое поле может содержать до 65 535 сим- |

||

волов. Этот тип данных отличается от типа Текстовый (Text) тем, что |

||

щиеся отдельно. За счет этого ускоряется обработка таблиц (сорти- |

||

ровка, поиск и т. п.). Поле типа MEMO не может быть ключевым или |

||

проиндексированным | ||

Числовой | Данные, используемые для математических вычислений, за исклю- |

|

чением финансовых | расчетов (для них следует использовать тип |

|

«Денежный»). Сохраняет 1, 2, 4 или 8 байтов. Конкретный тип чи- |

||

слового поля определяется значением свойства Размер поля (Field- |

||

Дата/время | Значения дат и времени. Сохраняет 8 байтов |

|

Денежный | Используется для денежных значений и для предотвращения округ- |

|

ления во время вычислений. Сохраняет 8 байтов |

||

Автоматическая вставка уникальных последовательных (увеличи- |

||

вающихся на 1) или случайных чисел при добавлении записи. Со- |

||

храняет 4 байта | ||

Логический | Данные, принимающие только одно из двух возможных значений, |

|

таких, как «Да/Нет», «Истина/Ложь», «Вкл./Выкл.». Значения Null не |

||

допускаются. Сохраняет 1 бит. |

||

Поле объекта | Объекты OLE (такие, как документы Microsoft Word, электронные |

|

таблицы Microsoft Excel, рисунки, звукозапись или другие данные в |

||

двоичном формате) (ограничивается объемом диска) |

||

Темы: этапы проектирования баз данных, проектирование базы данных на основе модели типа объект — отношение.

Перед созданием базы данных разработчик должен определить, изкаких таблиц должна состоять база данных, какие данные нужно поместить в каждую таблицу, как связать таблицы. Эти вопросы решаются на этапе проектирования базы данных.

В результате проектирования должна быть определена логическая структура базы данных, то есть состав реляционных таблиц, их структура и межтабличные связи.

Перед созданием базы данных необходимо располагать описанием выбранной предметной области, которое должно охватывать реальные объекты и процессы, определить все необходимые источники информации для удовлетворения предполагаемых запросов пользователей и определить потребности в обработке данных.

На основе такого описания на этапе проектирования базы данных определяются состав и структура данных предметной области, которые должны находиться в БД и обеспечивать выполнение необходимых запросов и задач пользователей. Структура данных предметной области может отображаться информационно-логической моделью. На основе этой модели легко создается реляционная база данных.

Этапы проектирования и создания базы данных определяются следующей последовательностью:

Построение информационно-логической модели данных предметной области;

Определение логической структуры реляционной базы данных;

Конструирование таблиц базы данных;

Создание схемы данных;

Ввод данных в таблицы (создание записей);

Разработка необходимых форм, запросов, макросов, модулей, отчетов;

Разработка пользовательского интерфейса.

В процессе разработки модели данных необходимо выделить информационные объекты, соответствующие требованиям нормализации данных, и определить связи между ними. Эта модель позволяет создать реляционную базу данных без дублирования, в которой обеспечивается однократный ввод данных при первоначальной загрузке и корректировках, а также целостность данных при внесении изменений.

При разработке модели данных могут использоваться два подхода. В первом подходе сначала определяются основные задачи, для решения которых строится база, выявляются потребности задач в данных и соответственно определяются состав и структура информационных объектов. При втором подходе сразу устанавливаются типовые объекты предметной области. Наиболее рационально сочетание обоих подходов. Это связано с тем, что на начальном этапе, как правило, нет исчерпывающих сведений обо всех задачах. Использование такой технологии тем более оправдано, что гибкие средства создания реляционных баз данных позволяют на любом этапе разработки внести изменения в базу данных и модифицировать ее структуру без ущерба для введенных ранее данных.

Процесс выделения информационных объектов предметной области, отвечающих требованиям нормализации, может производиться на основе интуитивного или формального подхода. Теоретические основы формального подхода были разработаны и полно изложены в монографиях по организации баз данных известного американского ученого Дж. Мартина.

При интуитивном подходе легко могут быть выявлены информационные объекты, соответствующие реальным объектам. Однако получаемая при этом информационно-логическая модель, как правило, требует дальнейших преобразований, в частности преобразования много-многозначных связей между объектами. При таком подходе возможны существенные ошибки, если отсутствует достаточный опыт. Последующая проверка выполнения требований нормализации обычно показывает необходимость уточнения информационных объектов.

Рассмотрим формальные правила, которые могут быть использованы для выделения информационных объектов:

На основе описания предметной области выявить документы и их атрибуты, подлежащие хранению в базе данных;

Определить функциональные зависимости между атрибутами;

Выбрать все зависимые атрибуты и указать для каждого все его ключевые атрибуты, т. е. те, от которых он зависит;

Сгруппировать атрибуты, одинаково зависимые от ключевых атрибутов. Полученные группы зависимых атрибутов вместе с их ключевыми атрибутами образуют информационные объекты.

При определении логической структуры реляционной базы данных на основе модели каждый информационный объект адекватно отображается реляционной таблицей, а связи между таблицами соответствуют связям между информационными объектами.

В процессе создания сначала конструируются таблицы базы данных, соответствующие информационным объектам построенной модели данных. Далее может создаваться схема данных, в которой фиксируются существующие логические связи между таблицами. Эти связи соответствуют связям информационных объектов. В схеме данных могут быть заданы параметры поддержания целостности базы данных, если модель данных была разработана в соответствии с требованиями нормализации. Целостность данных означает, что в БД установлены и корректно поддерживаются взаимосвязи между записями разных таблиц при загрузке, добавлении и удалении записей в связанных таблицах, а также при изменении значений ключевых полей.

После формирования схемы данных осуществляется ввод непротиворечивых данных из документов предметной области.

На основе созданной базы данных формируются необходимые запросы, формы, макросы, модули, отчеты, производящие требуемую обработку данных базы и их представление.

С помощью встроенных средств и инструментов базы данных создается пользовательский интерфейс, позволяющий управлять процессами ввода, хранения, обработки, обновления и представления информации базы данных.

Проектирование базы данных на основе модели типа объект — отношение

Имеется целый ряд методик создания информационно-логических моделей. Одна из наиболее популярных в настоящее время методик при разработке моделей использует ERD (Entity-Relationship Diagrams). В русскоязычной литературе эти диаграммы называют «объект — отношение» либо «сущность — связь». Модель ERD была предложена Питером Пин Шен Ченом в 1976 г. К настоящему времени разработано несколько ее разновидностей, но все они базируются на графических диаграммах, предложенных Ченом. Диаграммы конструируются из небольшого числа компонентов. Благодаря наглядности представления они широко используются в CASE-средствах (Computer Aided Software Engineering).

Рассмотрим используемую терминологию и обозначения.

Сущность (Entity) — реальный либо воображаемый объект, имеющий существенное значение для рассматриваемой предметной области, информация о котором подлежит хранению.

Каждая сущность должна обладать уникальным идентификатором. Каждый экземпляр сущности должен однозначно идентифицироваться и отличаться от всех других экземпляров данного типа (сущности).

Каждая сущность должна обладать некоторыми свойствами:

Иметь уникальное имя; причем к этому имени должна всегда применяться одна и та же интерпретация (определение сущности). И наоборот: одна и та же интерпретация не может применяться к различным именам, если только они не являются псевдонимами;

Обладать одним или несколькими атрибутами, которые либо принадлежат сущности, либо наследуются ею через связь;

Обладать одним или несколькими атрибутами, которые однозначно идентифицируют каждый экземпляр сущности.

Сущность может быть независимой либо зависимой. Признаком зависимой сущности служит наличие у нее наследуемых через связь атрибутов (рис. 1.).

Каждая сущность может обладать любым количеством связей с другими сущностями модели.

Связь (Relationship) — поименованная ассоциация между двумя сущностями, значимая для рассматриваемой предметной области. Одна из участвующих в связи сущностей — независимая, называется родительской сущностью, другая — зависимая, называется дочерней или сущностью-потомком. Как правило, каждый экземпляр родительской сущности ассоциирован с произвольным (в том числе нулевым) количеством экземпляров дочерней сущности. Каждый экземпляр сущности-потомка ассоциирован в точности с одним экземпляром сущности-родителя. Таким образом, экземпляр сущности-потомка может существовать только при существовании сущности-родителя.

Связи дается имя, выражаемое грамматическим оборотом глагола и помещаемое возле линии связи.

Имя каждой связи между двумя данными сущностями должно быть уникальным, но имена связей в модели не обязаны быть уникальными. Каждая связь имеет определение. Определение связи образуют соединением имени сущности-родителя, имени связи, выражения степени связи и имени сущности-потомка.

Например, связь продавца с контрактом может быть определена следующим образом:

Продавец может получить вознаграждение за один или более Контрактов;

Контракт должен быть инициирован ровно одним Продавцом.

На диаграмме связь изображается отрезком (ломаной). Концы отрезка с помощью специальных обозначений (рис. 2) указывают степень связи. Кроме того, характер линии — штриховая или сплошная, указывает обязательность связи.

Атрибут — любая характеристика сущности, значимая для рассматриваемой предметной области. Он предназначен для квалификации, идентификации, классификации, количественной характеристики или выражения состояния сущности. Атрибут представляет тип характеристик (свойств), ассоциированных с множеством реальных или абстрактных объектов (людей, мест, событий, состояний, идей, пар предметов и т. д.) (рис. 3).

Экземпляр атрибута — это определенная характеристика конкретного экземпляра сущности. Экземпляр атрибута определяется типом характеристики (например, «Цвет») и ее значением (например, «лиловый»), называемым значением атрибута. В ER-модели атрибуты ассоциируются с конкретными сущностями. Каждый экземпляр сущности должен обладать одним конкретным значением для каждого своего атрибута.

|

Атрибут может быть либо обязательным , либо необязательным . Обязательность означает, что атрибут не может принимать неопределенных значений (null values). Атрибут может быть либо описательным (т. е. обычным дескриптором сущности), либо входить в состав уникального идентификатора (первичного ключа).

Уникальный идентификатор — это атрибут или совокупность атрибутов и/или связей, однозначно характеризующая каждый экземпляр данного типа сущности. В случае полной идентификации экземпляр данного типа сущности полностью идентифицируется своими собственными ключевыми атрибутами, в противном случае в идентификации участвуют также атрибуты другой сущности — родителя.

Характер идентификации отображается в диаграмме на линии связи (рис. 4).

Каждый атрибут идентифицируется уникальным именем, выражаемым грамматическим оборотом существительного, описывающим представляемую атрибутом характеристику. Атрибуты изображаются в виде списка имен внутри блока ассоциированной сущности, причем каждый атрибут занимает отдельную строку. Атрибуты, определяющие первичный ключ, размещаются наверху списка и выделяются знаком «#».

Каждая сущность должна обладать хотя бы одним возможным ключом. Возможный ключ сущности — это один или несколько атрибутов, чьи значения однозначно определяют каждый экземпляр сущности. При существовании нескольких возможных ключей один из них обозначается в качестве первичного ключа, а остальные — как альтернативные ключи.

В настоящее время на основе подхода Чена создана методология IDEF1X , которая разработана с учетом таких требований, как простота изучения и возможность автоматизации. IDEFlX-диаграммы используются рядом распространенных CASE-средств (в частности, ERwin, Design/IDEF).

Сущность в методологии IDEF1X называется независимой от идентификаторов или просто независимой, если каждый экземпляр сущности может быть однозначно идентифицирован без определения его отношений с другими сущностями. Сущность называется зависимой от идентификаторов или просто зависимой, если однозначная идентификация экземпляра сущности зависит от его отношения к другой сущности (рис. 5).

Сущность в методологии IDEF1X называется независимой от идентификаторов или просто независимой, если каждый экземпляр сущности может быть однозначно идентифицирован без определения его отношений с другими сущностями. Сущность называется зависимой от идентификаторов или просто зависимой, если однозначная идентификация экземпляра сущности зависит от его отношения к другой сущности (рис. 5).

Каждой сущности присваивается уникальное имя и номер, разделяемые косой чертой «/» и помещаемые над блоком.

Если экземпляр сущности-потомка однозначно определяется своей связью с сущностью-родителем, то связь называется идентифицирующей, в противном случае — неидентифицируюшей.

Идентифицирующая связь между сущностью-родителем и сущностью-потомком изображается сплошной линией. На рис. 5: №2 — зависимая сущность, Связь 1 — идентифицирующая связь. Сущность-потомок в идентифицирующей связи является зависимой от идентификатора сущностью. Сущность-родитель в идентифицирующей связи может быть как независимой, так и зависимой от идентификатора сущностью (это определяется ее связями с другими сущностями).

Штриховая линия изображает неидентифицирующую связь. На рис. 5: №4 — независимая сущность, Связь 2 — неидентифицирующая связь. Сущность-потомок в неидентифицируюшей связи будет независимой от идентификатора, если она не является также сущностью-потомком в какой-либо идентифицирующей связи.

Связь может дополнительно определяться с помощью указания степени или мощности (количества экземпляров сущности-потомка, которое может существовать для каждого экземпляра сущности-родителя).

В IDEF1X могут быть выражены следующие мощности связей:

Каждый экземпляр сущности-родителя может иметь ноль, один или более связанных с ним экземпляров сущности-потомка;

Каждый экземпляр сущности-родителя должен иметь не менее одного связанного с ним экземпляра сущности-потомка;

Каждый экземпляр сущности-родителя должен иметь не более одного связанного с ним экземпляра сущности-потомка;

Каждый экземпляр сущности-родителя связан с некоторым фиксированным числом экземпляров сущности-потомка.

Мощность связи обозначается, как показано на рис. 6 (мощность по умолчанию — N).

|

![]()

Атрибуты изображаются в виде списка имен внутри блока сущности. Атрибуты, определяющие первичный ключ, размещаются наверху списка и отделяются от других атрибутов горизонтальной чертой (рис. 7).

В результате получается информационно-логическая модель, которая используется рядом распространенных CASE-средств, таких, как ERwin, Design/IDEF. В свою очередь, CASE-технологии имеют высокие потенциальные возможности при разработке баз данных и информационных систем, а именно, увеличение производительности труда, улучшение качества программных продуктов, поддержка унифицированного и согласованного стиля работы.

Сущности могут иметь также внешние ключи (Foreign Key). При идентифицирующей связи они используются в качестве части или целого первичного ключа, при неидентифицирующей — служат неключевыми атрибутами. В списке атрибутов внешний ключ отмечается буквами FK в скобках.

Проектирование баз данных

Основные понятия о базах данных и СУБД

Информационная система (ИС) – это система, построенная на базе компьютерной техники, предназначенная для хранения, поиска, обработки и передачи значительных объемов информации, имеющая определенную практическую сферу применения.

База данных – это ИС, которая хранится в электронном виде.

База данных (БД) – организованная совокупность данных, предназначенная для длительного хранения во внешней памяти ЭВМ, постоянного обновления и использования.

БД служат для хранения и поиска большого объёма информации. Примеры баз данных: записная книжка, словари, справочники, энциклопедии и т.д.

Классификация баз данных:

1. По характеру хранимой информации:

- Фактографические – содержат краткие сведения об описываемых объектах, представленных в строго определённом формате (картотеки, н-р: БД книжного фонда библиотеки, БД кадрового состава учреждения),

- Документальные – содержат документы (информацию) самого разног типа: текстового, графического, звукового, мультимедийного (архивы, н-р: справочники, словари, БД законодательных актов в области уголовного права и др.)

2. По способу хранения данных:

- Централизованные (хранятся на одном компьютере),

- Распределенные (используются в локальных и глобальных компьютерных сетях).

3. По структуре организации данных:

- Реляционные (табличные),

- Нереляционные.

Термин «реляционный» (от лат. relatio – отношение) указывает на то, что такая модель хранения данных построена на взаимоотношении составляющих её частей. Реляционная база данных, по сути, представляет собой двумерную таблицу . Каждая строка такой таблицы называется записью. Столбцы таблицы называются полями: каждое поле характеризуется своим именем и топом данных. Поле БД – это столбец таблицы, содержащий значения определенного свойства.

Свойства реляционной модели данных:

Каждый элемент таблицы – один элемент данных;

Все поля таблицы являются однородными, т.е. имеют один тип;

Одинаковые записи в таблице отсутствуют;

Порядок записей в таблице может быть произвольным и может характеризоваться количеством полей, типом данных.

Иерархической называется БД, в которой информация упорядоченная следующим образом: один элемент считается главным, остальные – подчинёнными. В иерархической базе данных записи упорядочиваются в определенную последовательность, как ступеньки лестницы, и поиск данных может осуществляться последовательным «спуском» со ступени на ступень. Данная модель характеризуется такими параметрами, как уровни, узлы, связи. Принцип работы модели таков, что несколько узлов более низкого уровня соединяются при помощи связи с одним узлом более высокого уровня.

Узел – информационная модель элемента, находящегося на данном уровне иерархии.

Свойства иерархической модели данных:

Несколько узлов низшего уровня связано только с одним узлом высшего уровня;

Иерархическое дерево имеет только одну вершину (корень), не подчинено никакой другой вершине;

Каждый узел имеет своё имя (идентификатор);

Существует только один путь от корневой записи к более частной записи данных.

Иерархической базой данных является Каталог папок Windows, с которым можно работать, запустив Проводник. Верхний уровень занимает папка Рабочий стол. На втором уровне находятся папки Мой компьютер, Мои документы, Сетевое окружение и Корзина, которые представляют собой потомков папки Рабочий стол, будучи между собой близнецами. В свою очередь, папка Мой компьютер – предок по отношению к папкам третьего уровня, папкам дисков (Диск 3,5(А:), С:, D:, E:, F:) и системным папкам (Принтеры, Панель управления и др.).

Сетевой называется БД, в которой к вертикальным иерархическим связям добавляются горизонтальные связи. Любой объект может быть главным и подчинённым.

Сетевой базой данных фактически является Всемирная паутина глобальной компьютерной сети Интернет. Гиперссылки связывают между собой сотни миллионов документов в единую распределенную сетевую базу данных.

Программное обеспечение, предназначенное для работы с базами данных, называется система управления базами данных (СУБД). СУБД используются для упорядоченного хранения и обработки больших объемов информации.

Система управления базами данных (СУБД) – это система, обеспечивающая поиск, хранение, корректировку данных, формирование ответов на запросы. Система обеспечивает сохранность данных, их конфиденциальность, перемещение и связь с другими программными средствами.

Основные действия, которые пользователь может выполнять с помощью СУБД:

Создание структуры БД;

Заполнение БД информацией;

Изменение (редактирование) структуры и содержания БД;

Поиск информации в БД;

Сортировка данных;

Защита БД;

Проверка целостности БД.

Современные СУБД дают возможность включать в них не только текстовую и графическую информацию, но и звуковые фрагменты и даже видеоклипы.

Простота использования СУБД позволяет создавать новые базы данных, не прибегая к программированию, а пользуясь только встроенными функциями. СУБД обеспечивают правильность, полноту и непротиворечивость данных, а также удобный доступ к ним.

Популярные СУБД - FoxPro, Access for Windows, Paradox.

Таким образом, необходимо различать собственно базы данных (БД) – упорядоченные наборы данных, и системы управления базами данных (СУБД) – программы, управляющие хранением и обработкой данных. Например, приложение Access, входящее в офисный пакет программ Microsoft Office, является СУБД, позволяющей пользователю создавать и обрабатывать табличные базы данных.

Принципы построения систем управления баз данных следуют из требований, которым должна удовлетворять организация баз данных:

- Производительность и готовность. Запросы от пользователя базой данных удовлетворяются с такой скоростью, которая требуется для использования данных. Пользователь быстро получает данные всякий раз, когда они ему необходимы.

- Минимальные затраты. Низкая стоимость хранения и использования данных, минимизация затрат на внесение изменений.

- Простота и легкость использования. Пользователи могут легко узнать и понять, какие данные имеются в их распоряжении. Доступ к данным должен быть простым, исключающим возможные ошибки со стороны пользователя.

- Простота внесения изменений. База данных может увеличиваться и изменяться без нарушения имеющихся способов использования данных.

- Возможностьпоиска. Пользователь базы данных может обращаться с самыми различными запросами по поводу хранимых в ней данных. Для реализации этого служит так называемый язык запросов.

- Целостность . Современные базы данных могут содержать данные, используемые многими пользователями. Очень важно, чтобы в процессе работы элементы данных и связи между ними не нарушались. Кроме того, аппаратные ошибки и различного рода случайные сбои не должны приводить к необратимым потерям данных. Значит, система управления данными должна содержать механизм восстановления данных.

- Безопасность и секретность. Под безопасностью данных понимают защиту данных от случайного или преднамеренного доступа к ним лиц, не имеющих на это права, от неавторизированной модификации (изменения) данных или их разрушения. Секретность определяется как право отдельных лиц или организаций решать, когда, как какое количество информации может быть передано другим лицам или организациям.

Далее на примере одной из самых распространенных систем управления базами данных – Microsoft Access входит в состав популярного пакета Microsoft Office – мы познакомимся с основными типами данных, способами создания баз данных и с приемами работы с базами данных.

Проектирование баз данных

Как и любой программный продукт, база данных обладает собственным жизненным циклом (ЖЦБД). Главной составляющей в жизненном цикле БД является создание единой базы данных и программ, необходимых для ее работы.

ЖЦБД включает в себя следующие основные этапы:

1. Планирование разработки базы данных;

2. Определение требований к системе;

3. Сбор и анализ требований пользователей:

4. Проектирование базы данных:

Концептуальное проектирование базы данных – создание концептуальной модели данных, то есть информационной модели. Такая модель создаётся без ориентации на какую-либо конкретную СУБД и модель данных. Чаще всего концептуальная модель базы данных включает в себя: описание информационных объектов, или понятий предметной области и связей между ними; описание ограничений целостности, т.е. требований к допустимым значениям данных и к связям между ними;

Логическое проектирование базы данных – создание логической модели данных; создание схемы базы данных на основе конкретной модели данных, например, реляционной модели данных. Для реляционной модели данных логическая модель - набор схем отношений, обычно с указанием первичных ключей, а также «связей» между отношениями, представляющих собой внешние ключи.

Преобразование концептуальной модели в логическую модель, как правило, осуществляется по формальным правилам. Этот этап может быть в значительной степени автоматизирован.

На этапе логического проектирования учитывается специфика конкретной модели данных, но может не учитываться специфика конкретной СУБД.

Физическое проектирование базы данных – создание схемы базы данных для конкретной СУБД, создание описания СУБД. Специфика конкретной СУБД может включать в себя ограничения на именование объектов базы данных, ограничения на поддерживаемые типы данных и т.п. Кроме того, специфика конкретной СУБД при физическом проектировании включает выбор решений, связанных с физической средой хранения данных (выбор методов управления дисковой памятью, разделение БД по файлам и устройствам, методов доступа к данным, разработка средств защиты данных), создание индексов и т.д.;

5. Разработка приложений:

Проектирование транзакций (группа инструкций SQL (набор команд), исполняемых как единое целое);

Проектирование пользовательского интерфейса;

6. Реализация;

8. Тестирование;

9. Эксплуатация и сопровождение:

Анализ функционирования и поддержка исходного варианта БД;

Адаптация, модернизация и поддержка переработанных вариантов.

Проектирование баз данных – процесс создания схемы базы данных и определения необходимых ограничений целостности (соответствие имеющейся в базе данных информации её внутренней логике, структуре и всем явно заданным правилам).

Основные задачи проектирования баз данных:

Обеспечение хранения в БД всей необходимой информации.

Обеспечение возможности получения данных по всем необходимым запросам.

Сокращение избыточности и дублирования данных.

Обеспечение целостности базы данных.

Процесс проектирования включает в себя следующие этапы.

Инфологическое проектирование.

Определение требований к операционной обстановке, в которой будет функционировать информационная система.

Выбор системы управления базой данных (СУБД) и других инструментальных программных средств.

Логическое проектирование БД.

Физическое проектирование БД.

1.1. Инфологическое проектирование.

Процесс проектирования информационных систем является достаточно сложной задачей. Он начинается с построения инфологической модели данных, то есть, идентификации сущностей.

Инфологическая модель предметной области (ПО) представляет собой описание структуры и динамики ПО, характера информационных потребностей пользователей в терминах, понятных пользователю и не зависимых от реализации БД. Это описание выражается в терминах не отдельных объектов ПО и связей между ними, а их типов, связанных с ними ограничений целостности и тех процессов, которые приводят к переходу предметной области из одного состояния в другое.

В настоящее время применяют проектирование с использованием метода "Сущность-связь"(entity–relation, ER–method), который является комбинацией предметного и прикладного методов и обладает достоинствами обоих.

Этап инфологического проектирования начинается с моделирования ПО. Проектировщик разбивает её на ряд локальных областей, каждая из которых (в идеале) включает в себя информацию, достаточную для обеспечения запросов отдельной группы будущих пользователей или решения отдельной задачи (подзадачи). Каждое локальное представление моделируется отдельно, затем они объединяются.

Выбор локального представления зависит от масштабов ПО. Обычно она разбивается на локальные области таким образом, чтобы каждая из них соответствовала отдельному внешнему приложению и содержала 6-7 сущностей.

Сущность – это объект, о котором в системе будет накапливаться информация. Сущности бывают как физически существующие (например, СОТРУДНИК или АВТОМОБИЛЬ ), так и абстрактные (например, ЭКЗАМЕН или ДИАГНОЗ ).

Для сущностей различают класс, тип сущности и экземпляр. Существует три основных класса сущностей: стержневые , ассоциативные и характеристические , а также подкласс ассоциативных сущностей – обозначения .

Стержневая сущность (стержень ) – это независимая сущность, которая не является ни ассоциацией, ни обозначением, ни характеристикой. Такие сущности имеют независимое существование, хотя они и могут обозначать другие сущности.

Ассоциативная сущность (ассоциация ) – это связь вида "многие-ко-многим" между двумя или более сущностями или экземплярами сущности. Ассоциации рассматриваются как полноправные сущности, они могут: участвовать в других ассоциациях и обозначениях точно так же, как стержневые сущности; обладать свойствами, т.е. иметь не только набор ключевых атрибутов, необходимых для указания связей, но и любое число других атрибутов, характеризующих связь.

Характеристическая сущность ( характеристика ) – это связь вида "многие-к-одной" или "одна-к-одной" между двумя сущностями (частный случай ассоциации). Единственная цель характеристики в рамках рассматриваемой предметной области состоит в описании или уточнении некоторой другой сущности. Необходимость в них возникает в связи с тем, что сущности реального мира имеют иногда многозначные свойства.

Например, муж может иметь несколько жен, книга – несколько характеристик переиздания (исправленное, дополненное, ...) и т.д.

Существование характеристики полностью зависит от характеризуемой сущности: женщины лишаются статуса жен, если умирает их муж.

Обозначающая сущность ( обозначение ) – это связь вида "многие-к-одной" или "одна-к-одной" между двумя сущностями и отличается от характеристики тем, что не зависит от обозначаемой сущности. Обозначения используют для хранения повторяющихся значений больших текстовых атрибутов: "кодификаторы" изучаемых студентами дисциплин, наименований организаций и их отделов, перечней товаров и т.п.

Как правило, обозначения не рассматриваются как полноправные сущности, хотя это не привело бы к какой-либо ошибке. Обозначения и характеристики не являются полностью независимыми сущностями, поскольку они предполагают наличие некоторой другой сущности, которая будет "обозначаться" или "характеризоваться". Однако они все же представляют собой частные случаи сущности и могут, конечно, иметь свойства, могут участвовать в ассоциациях, обозначениях и иметь свои собственные (более низкого уровня) характеристики. Подчеркнем также, что все экземпляры характеристики должны быть обязательно связаны с каким-либо экземпляром характеризуемой сущности. Однако допускается, чтобы некоторые экземпляры характеризуемой сущности не имели связей.

Тип сущности характеризуется именем и списком свойств, а экземпляр – конкретными значениями свойств.

Типы сущностей можно классифицировать как сильные и слабые . Сильные сущности существуют сами по себе, а существование слабых сущностей зависит от существования сильных.

Например, читатель библиотеки – сильная сущность, а абонемент этого читателя – слабая, которая зависит от наличия соответствующего читателя.

Слабые сущности называют подчинёнными (дочерними) , а сильные – базовыми (основными, родительскими) .

Для каждой сущности выбираются свойства (атрибуты).

Различают:

Идентифицирующие и описательные атрибуты . Идентифицирующие атрибуты имеют уникальное значение для сущностей данного типа и являются потенциальными ключами. Они позволяют однозначно распознавать экземпляры сущности. Из потенциальных ключей выбирается один первичный ключ (ПК). В качестве ПК обычно выбирается потенциальный ключ, по которому чаще происходит обращение к экземплярам записи. Кроме того, ПК должен включать в свой состав минимально необходимое для идентификации количество атрибутов. Остальные атрибуты называются описательными и заключают в себе интересующие свойства сущности.

Составные и простые атрибуты . Простой атрибут состоит из одного компонента, его значение неделимо. Составной атрибут является комбинацией нескольких компонентов, возможно, принадлежащих разным типам данных (например, ФИО или адрес). Решение о том, использовать составной атрибут или разбивать его на компоненты, зависит от характера его обработки и формата пользовательского представления этого атрибута.

Однозначные и многозначные атрибуты (могут иметь соответственно одно или много значений для каждого экземпляра сущности).

Основные и производные атрибуты . Значение основного атрибута не зависит от других атрибутов. Значение производного атрибута вычисляется на основе значений других атрибутов (например, возраст студента вычисляется на основе даты его рождения и текущей даты).

Спецификация атрибута состоит из его названия , указания типа данных и описания ограничений целостности – множества значений (или домена), которые может принимать данный атрибут.

Далее осуществляется спецификация связей внутри локального представления. Связи могут иметь различный содержательный смысл (семантику). Различают связи типа "сущность-сущность", "сущность-атрибут" и "атрибут-атрибут" для отношений между атрибутами, которые характеризуют одну и ту же сущность или одну и ту же связь типа "сущность-сущность".

Каждая связь характеризуется именем, обязательностью , типом и степенью . Различают факультативные и обязательные связи. Если вновь порождённый объект одного типа оказывается по необходимости связанным с объектом другого типа, то между этими типами объектов существует обязательная связь (обозначается двойной линией). Иначе связь является факультативной .

По типу различают множественные связи "один к одному" (1:1), "один ко многим" (1:n) и "многие ко многим" (m:n). ER–диаграмма, содержащая различные типы связей, приведена на рис. 1. Обратите внимание, что обязательные связи на рис. 1 выделены двойной линией.

Степень связи определяется количеством сущностей, которые охвачены данной связью. Пример бинарной связи – связь между отделом и сотрудниками, которые в нём работают. Примером тернарной связи является связь типа экзамен между сущностями ДИСЦИПЛИНА , СТУДЕНТ , ПРЕПОДАВАТЕЛЬ . Из последнего примера видно, что связь также может иметь атрибуты (в данном случае это Дата проведения и Оценка ). Пример ER–диаграммы с указанием сущностей, их атрибутов и связей приведен на рис. 2.

Принимаемые проектные решения можно описать языком инфологического моделирования (ЯИМ), основанном на языке SQL, который позволяет дать удобное и полное описание любой сущности и, следовательно, всей базы данных. Например:

СОЗДАТЬ ТАБЛИЦУ Блюда *(Стержневая сущность)

ПЕРВИЧНЫЙ КЛЮЧ (БЛ)

ПОЛЯ (БЛ Целое, Блюдо Текст 60, Вид Текст 7)

ОГРАНИЧЕНИЯ (1. Значения поля Блюдо должны быть

уникальными; при нарушении вывод

сообщения "Такое блюдо уже есть".

2. Значения поля Вид должны принадлежать

набору: Закуска, Суп, Горячее, Десерт,

Напиток; при нарушении вывод сообщения

"Можно лишь Закуска, Суп, Горячее,

Десерт, Напиток");

СОЗДАТЬ ТАБЛИЦУ Состав *(Связывает Блюда и Продукты)

ПЕРВИЧНЫЙ КЛЮЧ (БЛ, ПР)

ВНЕШНИЙ КЛЮЧ (БЛ ИЗ Блюда

NULL-значения НЕ ДОПУСТИМЫ

УДАЛЕНИЕ ИЗ Блюда КАСКАДИРУЕТСЯ

ОБНОВЛЕНИЕ Блюда.БЛ КАСКАДИРУЕТСЯ)

ВНЕШНИЙ КЛЮЧ (ПР ИЗ Продукты

NULL-значения НЕ ДОПУСТИМЫ

УДАЛЕНИЕ ИЗ Продукты ОГРАНИЧИВАЕТСЯ

ОБНОВЛЕНИЕ Продукты.ПР КАСКАДИРУЕТСЯ)

ПОЛЯ (БЛ Целое, ПР Целое, Вес Целое)

ОГРАНИЧЕНИЯ (1. Значения полей БЛ и ПР должны принадлежать

набору значений из соответствующих полей таблиц

Блюда и Продукты; при нарушении вывод сообщения

"Такого блюда нет" или "Такого продукта нет".

2. Значение поля Вес должно лежать в пределах от 0.1 до 500 г.);

Однако такое описание не отличается наглядностью. Для достижения большей иллюстративности целесообразно дополнять проект используя языки инфологического моделирования "Сущность-связь" или "Таблица-связь

В ER диаграммах "Сущность-связь" сущности изображаются (рис.2) помеченными прямоугольниками , ассоциации – помеченными ромбами или шестиугольниками , атрибуты – помеченными овалами , а связи между ними – ненаправленными ребрами (линиями, соединяющими геометрические фигуры), над которыми может проставляться степень связи (1 или буква, заменяющая слово "много") и необходимое пояснение.

В языке инфологического моделирования "Таблица-связь" (рис.3) все сущности изображаются одностолбцовыми таблицами с заголовками , состоящими из имени и типа сущности . Строки таблицы – это перечень атрибутов сущности, а те из них, которые составляют первичный ключ, располагаются рядом и обводятся рамкой. Связи между сущностями указываются стрелками, направленными от первичных ключей или их составляющих.

(стержень)

(ассоциация)

(характеристика)

После того, как созданы локальные представления, выполняется их объединение. При небольшом количестве локальных областей (не более пяти) они объединяются за один шаг. В противном случае обычно выполняют бинарное объединение в несколько этапов.

При объединении проектировщик может формировать конструкции, производные по отношению к тем, которые были использованы в локальных представлениях. Такой подход может преследовать следующие цели:

объединение в единое целое фрагментарных представлений о различных свойствах одного и того же объекта;

введение абстрактных понятий, удобных для решения задач системы, установление их связи с конкретными понятиями, использованными в модели;

образование классов и подклассов подобных объектов (например, класс "изделие" и подклассы типов изделий, производимых на предприятии).

На этапе объединения необходимо выявить и устранить все противоречия. Например, одинаковые названия семантически различных объектов или связей или несогласованные ограничения целостности на одни и те же атрибуты в разных приложениях. Устранение противоречий вызывает необходимость возврата к этапу моделирования локальных представлений с целью внесения в них соответствующих изменений.

По завершении объединения результаты проектирования являют собой концептуальную инфологическую модель предметной области. Модели локальных представлений – это внешние инфологические модели.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ОПЕРАЦИОННОЙ

ОБСТАНОВКЕ.

На этом этапе производится оценка требований к вычислительным ресурсам, необходимым для функционирования системы, определение типа и конфигурации конкретной ЭВМ, выбор типа и версии операционной системы. Объём вычислительных ресурсов зависит от предполагаемого объёма проектируемой базы данных и от интенсивности их использования. Если БД будет работать в многопользовательском режиме, то требуется подключение её к сети и наличие соответствующей многозадачной операционной системы.

Основные задачи проектирования баз данных

Основные задачи:

- Обеспечение хранения в БД всей необходимой информации.

- Обеспечение возможности получения данных по всем необходимым запросам.

- Сокращение избыточности и дублирования данных.

- Обеспечение целостности данных (правильности их содержания): исключение противоречий в содержании данных, исключение их потери и т.д..

Основные этапы проектирования баз данных

Концептуальное (инфологическое) проектирование - построение семантической модели предметной области, то есть информационной модели наиболее высокого уровня абстракции. Такая модель создаётся без ориентации на какую-либо конкретную СУБД и модель данных . Термины «семантическая модель», «концептуальная модель» и «инфологическая модель» являются синонимами. Кроме того, в этом контексте равноправно могут использоваться слова «модель базы данных» и «модель предметной области» (например, «концептуальная модель базы данных» и «концептуальная модель предметной области»), поскольку такая модель является как образом реальности, так и образом проектируемой базы данных для этой реальности.

Конкретный вид и содержание концептуальной модели базы данных определяется выбранным для этого формальным аппаратом. Обычно используются графические нотации, подобные ER-диаграммам .

Чаще всего концептуальная модель базы данных включает в себя:

- описание информационных объектов, или понятий предметной области и связей между ними.

- описание ограничений целостности, т.е. требований к допустимым значениям данных и к связям между ними.

Логическое (даталогическое) проектирование - создание схемы базы данных на основе конкретной модели данных , например, реляционной модели данных . Для реляционной модели данных даталогическая модель - набор схем отношений , обычно с указанием первичных ключей , а также «связей» между отношениями, представляющих собой внешние ключи .

Преобразование концептуальной модели в логическую модель, как правило, осуществляется по формальным правилам. Этот этап может быть в значительной степени автоматизирован.

На этапе логического проектирования учитывается специфика конкретной модели данных, но может не учитываться специфика конкретной СУБД.

Физическое проектирование

Физическое проектирование - создание схемы базы данных для конкретной СУБД . Специфика конкретной СУБД может включать в себя ограничения на именование объектов базы данных, ограничения на поддерживаемые типы данных и т.п. Кроме того, специфика конкретной СУБД при физическом проектировании включает выбор решений, связанных с физической средой хранения данных (выбор методов управления дисковой памятью, разделение БД по файлам и устройствам, методов доступа к данным), создание индексов и т.д.

Нормализация

При проектировании реляционных баз данных обычно выполняется так называемая нормализация.

Модели «сущность-связь»

Модель «сущность-связь» (англ. “Entity-Relationship model” ), или ER-модель, предложенная П. Ченом в 1976 г., является наиболее известным представителем класса семантических (концептуальных, инфологических) моделей предметной области. ER-модель обычно представляется в графической форме, с использованием оригинальной нотации П. Чена, называемой ER-диаграмма , либо с использованием других графических нотаций (Crow"s Foot , Information Engineering и др.).

Основные преимущества ER-моделей:

- наглядность;

- модели позволяют проектировать базы данных с большим количеством объектов и атрибутов;

- ER-модели реализованы во многих системах автоматизированного проектирования баз данных (например, ERWin).

Основные элементы ER-моделей:

- объекты (сущности);

- атрибуты объектов;

- связи между объектами.

Сущность - объект предметной области, имеющий атрибуты.

Связь между сущностями характеризуется:

- типом связи (1:1, 1:N, N:М);

- классом принадлежности. Класс может быть обязательным и необязательным. Если каждый экземпляр сущности участвует в связи, то класс принадлежности - обязательный, иначе - необязательный.

Семантические модели

Семантическая модель (концептуальная модель, инфологическая модель) – модель предметной области, предназначенная для представления семантики предметной области на самом высоком уровне абстракции. Это означает, что устранена или минимизирована необходимость использовать понятия «низкого уровня», связанные со спецификой физического представления и хранения данных.

Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных. - 8-е изд. - М.: «Вильямс», 2006:

Семантическое моделирование стало предметом интенсивных исследований с конца 1970-х годов. Основным побудительным мотивом подобных исследований (т.е. проблемой, которую пытались разрешить исследователи) был следующий факт. Дело в том, что системы баз данных обычно обладают весьма ограниченными сведениями о смысле хранящихся в них данных. Чаще всего они позволяют лишь манипулировать данными определенных простых типов и определяют некоторые простейшие ограничения целостности, наложенные на эти данные. Любая более сложная интерпретация возлагается на пользователя. Однако было бы замечательно, если бы системы могли обладать немного более широким объемом сведений и несколько интеллектуальнее отвечать на запросы пользователя, а также поддерживать более сложные (т.е. более высокоуровневые) интерфейсы пользователя.

[…]

Идеи семантического моделирования могут быть полезны как средство проектирования базы данных даже при отсутствии их непосредственной поддержки в СУБД.

Наиболее известным представителем класса семантических моделей является модель «сущность-связь» (ER-модель).

Литература

- Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных = Introduction to Database Systems. - 8-е изд. - М .: «Вильямс», 2006. - 1328 с. - ISBN 0-321-19784-4

- Когаловский М.Р. Перспективные технологии информационных систем. - М .: ДМК Пресс; Компания АйТи, 2003. - 288 с. - ISBN 5-279-02276-4

- Когаловский М.Р. Энциклопедия технологий баз данных. - М .: Финансы и статистика, 2002. - 800 с. - ISBN 5-279-02276-4

- Кузнецов С. Д. Основы баз данных. - 2-е изд. - М .: Интернет-Университет Информационных Технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. - 484 с. - ISBN 978-5-94774-736-2

- Коннолли Т., Бегг К. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика = Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management. - 3-е изд. - М .: «Вильямс», 2003. - 1436 с. - ISBN 0-201-70857-4

- Гарсиа-Молина Г., Ульман Дж., Уидом Дж. Системы баз данных. Полный курс. - М .: «Вильямс», 2003. - 1088 с. - ISBN 5-8459-0384-X

См. также

- Методы проектирования

Ссылки

- Модель "сущность-связь" – шаг к единому представлению о данных - Citforum

- Расширение реляционной модели для лучшего отражения семантики - Citforum

- Пособие по проектированию баз данных сайтов "для начинающих"

- Метод проектирования логической структуры реляционной БД без нормализации таблиц

Примечания

Wikimedia Foundation . 2010 .

Смотреть что такое "Проектирование баз данных" в других словарях:

Администратор базы данных лицо, отвечающее за выработку требований к базе данных, её проектирование, реализацию, эффективное использование и сопровождение, включая управление учётными записями пользователей БД и защиту от несанкционированного… … Википедия

- (англ. database refactoring) это простое изменение в схеме базы данных, которое способствует улучшению ее проекта при сохранении функциональной и информационной семантики. Иными словами, следствием рефакторинга базы данных не может быть… … Википедия

ПРОЕКТИРОВАНИЕ - одна из форм опережающего отражения действительности, процесс создания прообраза (прототипа) предполагаемого объекта, явления или процесса посредством специфич. методов. П. является конкретной формой проявления прогностич. функции управления,… … Российская социологическая энциклопедия

Запрос «БД» перенаправляется сюда; см. также другие значения. База данных представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов (статей, расчётов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов),… … Википедия