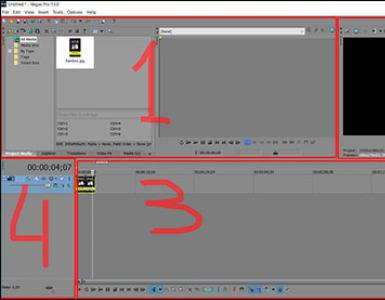

Программа для сдачи статистической отчетности. Подготовка файла при помощи программы "формы статотчетности"

Естественное движение (воспроизводство) и миграция населения

На численность и размещение людей основное влияние оказывают два фактора: естественное движение (воспроизводство) населения и его миграция (механическое движение населения).

Естественное движение населения характеризуют такие показатели, как уровень рождаемости, смертности, естественного прироста, средняя продолжительность жизни людей. Соотношение этих величин отражает режим воспроизводства. Таким образом, под воспроизводством (естественным движением) населения понимают совокупность процессов рождаемости, смертности и естественного прироста численности людей.

Количественно показатели рождаемости, смертности и естественного прироста принято выражать в расчете на 1000 жителей -- в промилле ‰).

Формула воспроизводства населения мира:

28‰ (рождаемость) - 10‰ (смертность) = 18‰ (естественный прирост)

Таким образом, показатель естественного прироста на каждую тысячу жителей для мира в целом составил 18 человек. Среднемировой показатель продолжительности жизни равен 66 годам.

На рождаемость оказывают существенное влияние материальный и культурный уровень людей, положение женщины в обществе, особенности половой и возрастной структуры населения, национальные традиции и обычаи, религиозные предрассудки, государственная политика в области народонаселения и др. Отрицательно сказывается безработица, рождаемость резко снижается в кризисные периоды.

На смертность в первую очередь влияет уровень развития системы здравоохранения, уровень благосостояния населения, возрастная структура жителей.

В разных странах эти факторы сказываются по-разному, что вызывает сильные колебания рождаемости, смертности, естественного прироста. По соотношению показателей рождаемости и смертности в разных странах мира выделяют два типа воспроизводства населения. Для первого типа воспроизводства населения характерны относительно невысокие показатели рождаемости, смертности и естественного прироста. Для стран, входящих в эту группу, характерна высокая продолжительность жизни людей (в среднем более 75 лет). Этот так называемый «современный» тип воспроизводства наиболее широко распространен в экономически развитых странах -- Северной Америке, Западной и Восточной Европе, в Японии и в Австралии. В некоторых из них (ФРГ, Дания, Австрия, Швеция, Великобритания, Италия, Венгрия, Румыния, Болгария) расширенное воспроизводство населения вообще прекратилось, т. е. его численность либо стабилизировалась, либо уменьшилась и наблюдается естественная убыль Различают понятия «простое» и «расширенное воспроизводство населения». Простое воспроизводство - это когда в ходе смены поколений численность населения не увеличивается. Расширенное воспроизводство, когда численность последующего поколения больше предыдущего.. Число этих стран теперь пополнила и Россия, в которой в 1995 г. показатель рождаемости составил 9,3%о, смертности -- 15,0%о, естественного прироста - минус (-) 5,7 промилле.

Для второго типа воспроизводства населения характерны высокие и очень высокие показатели рождаемости и естественного прироста и относительно низкие показатели смертности Страны-«рекордсмены» этой группы: Кения {55 -- 14 = 41) и Танзания (50 -- 15 = 35)..

Этот тип воспроизводства населения наиболее широко распространен в развивающихся странах Африки, Азии и Латинской Америки. Этим странам удалось добиться значительного снижения смертности, рождаемость же в них всегда была традиционно высока.

Миграция населения - перемещение людей, связанное с постоянной, временной или сезонной переменой ими места жительства.

Миграции характеризуются следующими количественными показателями: объем (масштабы) миграции -- число мигрантов, прибывших и выбывших за определенное время; интенсивность миграций -- отношение объема миграции к числу жителей (на 1000 и 10 000 человек); сальдо миграций -- разница между числом прибывших и выбывших людей за определенное время; эффективность миграции -- отношение сальдо миграции к числу мигрантов.

Миграционные потоки классифицируются по их непосредственным причинам (экономические, политические и др.), срокам (сезонные, временные и окончательные), направлениям (внешние и внутренние), составу мигрантов (врачи, ученые, рабочие и т. д.), степени государственной организованности и др.

Внешние миграции подразделяются на эмиграцию (выезд граждан из своей страны в другую страну) и иммиграцию (въезд граждан в другую страну).

Виды внутренних миграций населения - перемещение людей из деревень в город, из депрессивных районов, где безработица особенно велика, в районы нового хозяйственного строительства и др.

Среди разнообразных форм внешней миграции населения особо выделяют международную трудовую миграцию, которая осуществляется в виде перемещения трудящихся из одной страны в другую.

Межстрановая миграция рабочей силы является неотъемлемой частью современной системы мирового хозяйства. Численность ежегодно перемещающихся работников составляет десятки миллионов человек; международный рынок труда охватывает более 100 стран. Причинами международной миграции трудовых ресурсов являются, прежде всего:

- * различия в уровне экономического развития отдельных стран;

- * наличие национальных различий в размерах заработной платы;

- * наличие органической безработицы в ряде стран и др.

Рабочая сила мигрирует в основном из стран с низким уровнем жизни в страны с более высоким уровнем. Главное направление межстрановой миграции рабочей силы:

- * из развивающихся и бывших социалистических стран в промышленно развитые страны мира (использование иностранной рабочей силы в промышленно развитых странах стало обычным делом, непременным условием нормального функционирования их национальных хозяйств. Наибольший приток иммигрантов в настоящее время имеют США и страны Западной Европы -- ФРГ, Франция, Бельгия, Швеция, Швейцария, Люксембург и др.);

- * между развивающимися странами (крупными центрами иммиграции являются страны Латинской Америки -- Бразилия, Аргентина, Мексика, Венесуэла; нефтедобывающие страны Азии - Саудовская Аравия, Кувейт, Оман, ОАЭ, Бахрейн и др.);

- * между промышленно развитыми странами (огромный размах приняла «утечка умов» из развитых стран Европы в США, миграция рабочей силы в рамках ЕС и др.).

Естественное движение населения - изменение численности и состава населения в результате рождаемости и смертности (без учета его механического перемещения). Если в определенном году родилось больше детей, чем умерло всего населения, то естественный прирост положитель- н ы й. Если же населения умирает больше, чем рождается детей, естественный прирост отрицательный (у цифры ставят знак -).

В последние годы (с 1991 г.) в Украине естественный прирост является отрицательным. В сельской местности, где демографическая ситуация была и остается более напряженной, чем в городах, этот показатель стал отрицательным еще в начале 80-х годов.

По показателям естественного прироста населения Украина занимает последнее место в Европе (см. таблицу 2). К странам Европы, где сокращается естественный прирост населения (но значительно меньше, чем в Украине), относятся также Латвия, Эстония, Болгария, Чехия, Литва, Румыния.

Таблица 2

Демографические показатели по некоторым странам Европы, 2001 г.

| Страна | Численность населения на 1 января 2001 г., тыс. чел. | На 1000 чел. населения | Детская смертность (на 1000 родившихся) |

||||

| Общий прирост населе ния | в том числе | Зареги стриро вано браков | Роди лось детей |

||||

| естест венный прирост населе ния | мигра ционный прирост населе ния |

||||||

| Великобритания | 59862,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | | 11,4 | 5,6 |

| Германия | 82192,6 | 0,0 | -0,1 | 1,0 | 5,1 | 9.2 | |

| Испания | 40121,7 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 5,3 | 9,9 | 4,6 |

| Италия | 57844,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 4,8 | 9,3 | 4,0 |

| Польша | 38644,2 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 5.5 | 9,8 | 8,1 |

| Украина | 48672,3 | -8,4 | -7,5 | -0,9 | 5,5 | 7,8 | 11,9 |

| Франция | 59039,7 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 5,2 | 13,2 | |

В статистике используют демографические показатели абсолютные (общая численность населения, численность женского и мужского населения и т. п.) и относительные (рождаемость, смертность, естественный прирост населения и т. п. на 1000 чел.). Относительные демографические показатели выражают в коэффициентах, или промилле (%lt;gt;). В учебнике демографические показатели выражены коэффициентами.

Коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста городского и сельского населения Украины различны. Если в 2003 г. коэффициент естественного прироста населения Украины в городских поселениях составлял -6,0, то в сельских он был значительно ниже (-10,5). В среднем по стране этот коэффициент равнялся -7,5 (см. приложение 4).

В Украине имеются значительные территориальные различия в естественном приросте населения по регионам. Самые низкие коэффициенты этого прироста (-8 и менее) в центральных, северных, юго-восточных и восточных областях. Наиболее благоприятная ситуация в Закарпатской, Ривненской и Ивано-Франковской областях, напряженная -

Рис. 3. Обычный вид поло-возрастной пирамиды страны с продолжительным и высоким естественным приростом населения (ширина одной горизонтальной полосы - 5 лет)

в селах Черниговской области, где количество умерших в 4 раза превысило количество родившихся.

Для изучения естественного движения населения строят так называемые поло-возрастные пирамиды. Они графически изображают распределение населения по возрасту и полу. Количество людей каждого возраста изображается горизонтальной полосой определенной длины. Полосы располагаются одна над другой с увеличением возраста (лет). По левую сторону от оси графика - численность мужчин, по правую - женщин. При длительном увеличении естественного прироста населения нижние части пирамиды всегда длиннее, чем следующие по возрасту ее части. Типичная схема половозрастной пирамиды для стран с высоким естественным приростом населения имеет форму перевернутой воронки (рис. 3). Для Украины, где резко сокращается естественный прирост населения, основание пирамиды короче, чем любой другой возрастной группы (вплоть до 50-летнего возраста) (рис. 4). Пирамида иллюстрирует также значительное преобладание женского населения в старшем возрасте, а мужского - в младшем, сокращение рождаемости в кризисные периоды.

Рис. 4. Поло-возрастная пирамида населения Украины на 1.01.2000 г. (ширина одной горизонтальной полосы - 1 год)

На поло-возрастной пирамиде Украины на 1 января 2000 г. заметны сужения горизонтальных полос (так называемые пустоты) в определенные годы. Это - результат сокращения численности жителей вследствие войн или других причин. Большое сужение в средней части пирамиды, совпадающее с цифрами возрастной группы 54-58 лет, - результат сокращения рождаемости во время и после Второй мировой войны. Другое (выше) сужение (возрастная группа 67 лет) объясняется голодомором 1932-1933 гг. В самом основании пирамиды заметно формирование значительного сужения, отражающего современное сокращение естественного прироста.

Высокая смертность и ее ускоренный рост объясняются двумя основными причинами. Во-первых, низкой рождаемостью, ведущей к увеличению доли людей старшего возраста. А среди них, как известно, смертность намного выше, чем среди людей младшего поколения. Во-вторых, быстрым ростом заболеваний, труднее излечиваемых. В отдельных областях на высокую смертность и ее быстрый рост влияют последствия Чернобыльской катастрофы.

В Украине на неблагоприятный общий показатель смертности непосредственно влияет высокая детская смертность.

Очень быстро увеличивается смертность трудоспособного населения. Это приводит к повсеместному сокращению трудовых ресурсов, особенно в селах.

Смертность населения в Украине заметно отличается по регионам. Она самая большая в Черниговской, Сумской, Луганской, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях. Во всех западных областях смертность населения заметно ниже.

Разумеется, сокращение смертности - одна из самых важных и приоритетных национальных проблем, которой необходимо уделять надлежащее внимание.

Причин, приведших к чрезвычайно низкой рождаемости и высокой смертности, много. Они делятся на демографические (рождаемость, смертность), социально-экономические (уровень жизни, занятость, экономическая стабильность и ее перспективы и т. п.) и пр. Отдельно выделяют факторы прямого действия (рост количества поздних браков, разводов, детской смертности и т. п.) и причины опосредствованного действия (снижение жизненного уровня, рост преступности и т. п.). Причем на этом этапе все факторы обусловливают сокращение количества (депопуляцию) населения и ухудшение его возрастной структуры. По прогнозам процесс депопуляции населения Украины еще некоторое время будет продолжаться.

Сокращение рождаемости в Украине часто объясняют низким уровнем благосостояния людей. Нет сомнений относительно большой действенности и влияния этой причины. Тем не менее она не единственная. Известно, например, что в большинстве небогатых африканских и других странах мира рождаемость в 4-5 раз выше, чем в Украине (так, в Анголе и в Афганистане она на 1000 чел. составляла свыше 50). По рождаемости Украина занимает одно из последних мест в мире.

В различных частях Украины рождаемость неодинакова. В областях, где высока доля людей старшего возраста (Донецкая, Луганская, Полтавская, Харьковская, Черкасская, Запорожская, Черниговская, Сумская), показатель рождаемости самый низкий (6,7-8,2 на 1000 чел.). В западных областях, где сложилась более благоприятная возрастная структура населения, рождаемость намного выше (10-12 детей). В Украине она больше в селах, чем в городах.

Особенно напряженной является демографическая ситуация в сельской местности Черниговщины. Напряженной

32

является также демографическая ситуация в селах областей центральной и юго-восточной части Украины (см. приложение 4).

В результате ухудшения демографической ситуации в сельской местности Украины создается угрожающая ситуация с трудообеспечением в сельскохозяйственном производстве. Эта проблема имеет общегосударственное значение.  Что понимают под понятием «естественное движение населения»? Какую форму имеет поло-возрастная пирамида в странах с высоким естественным приростом населения? Чем вызвана высокая смертность населения в Украине?

Что понимают под понятием «естественное движение населения»? Какую форму имеет поло-возрастная пирамида в странах с высоким естественным приростом населения? Чем вызвана высокая смертность населения в Украине?

Сравните естественное движение населения Украины и других крупных европейских государств.

Сравните естественное движение населения Украины и других крупных европейских государств.

Расскажите об особенностях естественного движения городского и сельского населения.

Объясните причины низкой рождаемости населения Украины.

Назовите причины, обусловливающие резкое ухудшение демографической ситуации.

Естественное движение населения - это изменение его численности естественным, биологическим путем, в результате рождений и смертей.

Естественный прирост населения (П ) определяется как разность числа рождений (Р ) и смертей (С ):

П = Р - С .

Если рождений больше, чем смертей, прирост положителен, население растет, если смертей больше, то отрицателен, происходит естественная убыль населения .

Чтобы можно было сравнивать естественное движение в странах с разной численностью населения, рождаемость, смертность и прирост определяют в промилле, то есть из расчета на тысячу человек населения в год. Промилле (обозначается ‰) - это одна тысячная любой величины.

Слово промилле несклоняемое.

В результате естественного движения, биологическим путем происходит смена поколений, то есть население воспроизводит само себя. Если на смену умершим приходит столько же родившихся, то есть прирост населения равен нулю, происходит простое воспроизводство населения ; когда естественный прирост населения положителен, наблюдается расширенное воспроизводство населения , когда отрицателен, - суженное воспроизводство населения .

На ранних ступенях развития человеческого общества была очень высокая, не регулируемая рождаемость, но она компенсировалась очень высокой смертностью, и прирост населения шел медленно. Затем, благодаря успехам медицины, снижается смертность и достигается контроль над рождаемостью, так что малый прирост населения может быть достигнут на низких уровнях рождаемости и смертности (новый тип воспроизводства населения). Но снижение смертности происходит раньше, чем удается существенно снизить рождаемость, и в течение какого-то времени рождаемость значительно превосходит смертность, резко возрастает прирост населения (конец 1 фазы на рис. 2). В 1900–1950 гг. население Земли возрастало в среднем на 0,9 % в год, а в 1950–2000 гг.– на 2,1 % - главным образом за счет развивающихся стран. Это резкое возрастание численности населения в условиях снизившейся смертности и сохранившейся высокой рождаемости получило название демографический взрыв . Хотя после 60–70-х годов XX в. темпы роста населения Земли стали снижаться, демографический взрыв обострил социальные и экономические проблемы развивающихся стран, превратив их в глобальные проблемы.

Рис. 2. Изменение во времени рождаемости (1) и смертности (2)

(по Ю.Н. Гладкому и С.Б. Лаврову)

Возрастной состав населения хорошо характеризуется графиком, который называется –возрастной пирамидой (рис.3). По вертикальной оси откладывается возраст жителей по интервалам; на приведенном рисунке взят интервал 5 лет, иногда берут и другие. Число мужчин и женщин в каждой возрастной группе изображают полосой, отходящей от вертикальной оси графика, – мужчин влево, женщин вправо; на приведенном рисунке масштабом длины полос служат проценты от общей численности населения, но можно брать и абсолютные значения в тысячах или миллионах человек. Зачерненные участки полос показывают превышение числа мужчин или женщин над числом лиц противоположного пола в каждой возрастной группе.

Рис. 3. Возрастные пирамиды

Рассмотрим рисунок 3. Здесь взяты старые данные - на конец 60-х – начало 70-х годов XX в., так как именно в это время очень ярко проявились демографические последствия двух мировых войн. В Кении возрастная структура населения типична для развивающихся стран: высокая рождаемость, много детей, численность населения закономерно уменьшается с увеличением возраста; ранние браки и большое количество детей не способствуют долголетию женщин, поэтому в большинстве возрастных групп несколько преобладают мужчины. В Швеции - типичная картина для развитых стран; в мировых войнах страна не участвовала. Регулируемая рождаемость, гораздо более равномерное распределение населения по возрастным группам; в средних и старших возрастах женщин несколько больше, чем мужчин. В СССР картина сильно искажена двумя мировыми войнами: женщин гораздо больше, причем в поколениях, переживших две войны (75 лет и старше) - вдвое-втрое. Малочисленные возрастные группы 45-50 и 50-55 лет (военные потери), малочисленная возрастная группа 25-30 лет (низкая рождаемость во время войны), сравнительно мало детей (вступает в брачный возраст малочисленное поколение, родившееся во время войны).

Численность населения изменяется под влиянием естественного движения (воспроизводства ) - соотношения процессов рождаемости и смертности. Естественное движение обуславливает постоянный процесс смены поколений и восстановление населения. Для того чтобы можно было сравнивать темпы такого воспроизводства в странах мира, различающихся по численности населения, рассчитывают средний показатель (коэффициент) рождаемости и смертности на 1000 человек в год (измеряется в промилле). Разницу между показателями рождаемости и смертности называют естественным приростом. Коэффициент естественного прироста может иметь положительное, отрицательное или нулевое значение, что свидетельствует об увеличении, уменьшении или стабильности численности населения.

В соответствии с изменением совокупности демографических показателей на современном этапе развития общества принято выделять два типа воспроизводства населения.

Традиционный или патриархальный тип воспроизводства населения доминирует в аграрном или на ранних стадиях индустриального общества. Главные отличительные черты - очень высокая рождаемость и смертность, низкая средняя продолжительность жизни. Многодетность является традицией, способствует лучшему функционированию семьи в аграрном обществе. Высокая смертность - следствие низкого уровня жизни людей, их тяжелого труда и плохого питания, недостаточного развития образования и медицины. Этот тип воспроизводства характерен для наименее развитых стран: Нигерии, Нигера, Сомали, Эфиопии и Анголы, Уганды, Афганистана, Бангладеш и др.

Современный, или рациональный, тип воспроизводства населения характерен для экономически развитых стран с более высоким уровнем жизни. Этот тип воспроизводства характеризуется пониженной рождаемостью, близким к среднему уровнем смертности, низким естественным приростом и высокой средней продолжительностью жизни. Низкая рождаемость здесь тесно связана с сознательным регулированием размера семей, а уровень смертности обусловлен в основном высокой долей людей пожилого возраста.

В значительной части развивающихся стран (Мексика, Бразилия, Филиппины, Таиланд и др.) традиционный тип воспроизводства населения за последние десятилетия изменился. Уровень смертности снизился в связи с успехами медицины, улучшением качества жизни. Традиционно высокая рождаемость и естественный прирост также снижаются, но остаются более высокими, чем в странах с рациональным типом воспроизводства. Можно говорить о том, что здесь существует переходный тип воспроизводства населения.

Решающее воздействие на уровень рождаемости (количество родившихся живых детей на 1000 населения в год) оказывают социально-экономические, демографические, религиозные, этнические, психологические и другие факторы.

Резко отрицательно сказываются на рождаемости войны, экономические кризисы, рост безработицы и другие явления, порождающие у людей неуверенность в завтрашнем дне. Они вызывают сокращение количества заключенных браков и числа детей. Благосостояние семьи, общественное положение и занятость женщины, уровень образовательных и культурных потребностей также сказываются на показателях рождаемости.

Религиозные каноны ислама и христианства выступают против искусственного ограничения числа детей в семье.

Важный фактор - семейная структура населения, уровень брачности и разводимости, брачный возраст.

В России в 2014 г. число браков составило 8,5, а разводов - 4,5 на 1000 населения. То есть почти половина браков заканчивается разводом.

В нашей стране главными причинами разводов выступают алкоголизм и наркомания, несоответствие взглядов и характеров, материальное неблагополучие, измена. 30% пар разводится из-за несходства характеров, около 14% разводов происходит в результате алкогольной или наркотической зависимости одного из супругов. На третьем месте стоит измена. Но существуют и другие причины: неготовность молодых людей к семейной жизни, бесплодие, физические недуги, непонимание родственников, отсутствие любви.

В различных странах мира брачный возраст разный и колеблется от 9 до 22 лет, различаясь в зависимости от пола лиц, вступающих в брак.

В Российской Федерации установлен возраст для вступления в брак - 18 лет. Однако существуют обстоятельства, когда при наличии уважительных причин органы местного самоуправления, в зависимости от законодательства субъекта РФ, могут разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста 16 лет, а в особо исключительных случаях - даже с 14 лет. Наиболее общими для всех субъектов причинами признаются: беременность, рождение ребенка, призыв жениха в армию, угроза жизни одной из сторон.

Брачный возраст в различных странах:

- Нигерия (Федеративная Республика Нигерия) и Кения (Республика Кения) - 9 лет для женщин и 16-18 лет для мужчин;

- Австралия (Австралийский Союз) - женщины 16 лет, мужчины 18 лет;

- Италия (Итальянская Республика) - женщины 14 лет, мужчины 16 лет;

- Испания (Королевство Испания) - женщины 13 лет, мужчины 16 лет;

- Япония - женщины 16 лет, мужчины 18 лет;

- Китай - женщины 20 лет, мужчины 22 года;

- Индия (Республика Индия) - женщины 18 лет, мужчины 21 год;

- США - для женщин 13-17, для мужчин 14-18 (в зависимости от штата);

- Чили - женщины 12 лет, мужчины 14 лет;

- Колумбия - женщины 14 лет, мужчины 16 лет.

Из приведенных примеров видим, что в мире нет единой системы для установления брачного возраста. В каждой стране законодательство устанавливает свои минимальные границы возраста для вступления в брак, присущие своему государству исходя из физиологии и морально-психологических особенностей личности, а также немаловажную роль играют обычаи и традиции нации.

Существует возможность воздействия на уровень рождаемости посредством демографической политики - системы государственных мер (экономических, административных, санитарных, агитационных и др.), направленных на стимулирование или ограничение рождаемости.

Более развернутое определение представлено в словаре терминов социально-экономической географии.

Демографическая политика - система мер, направленных на достижение сознательно поставленных демографических целей сохранения или изменения тенденций динамики численности населения и его структуры, осуществляемых государством и другими полномочными органами, социальными институтами в отношении населения страны или района. В качестве объекта демографической политики может выступать в целом население страны или ее частей, а также отдельные социальные, этнические группы или возрастные когорты населения. Она может быть ориентирована на регулирование процессов рождаемости, брачности, разводимости, смертности, на оптимизацию возрастной структуры населения.

Различают следующие меры демографической политики:

экономические (оплачиваемые отпуска, различные пособия при рождении ребенка, часто в зависимости от их количества, ссуды, кредиты, налоговые и жилищные льготы, преимущества для многодетных семей и другие инструменты стимулирования роста рождаемости);

административно-правовые (принятие законодательных и подзаконных актов, регулирующих возраст вступления в брак, разводи- мость, регламентирующих отношение к абортам и контрацепции, имущественное положение матери и детей при распаде брака, режим труда работающих женщин, матерей и т.п.);

воспитательные, пропагандистские (формирование норм и стандартов демографического поведения; определение отношения к религиозным нормам, традициям и обычаям; формирование общественного мнения, политики планирования семьи; половое воспитание детей и образование молодежи) .

В целях стимулирования числа рождений устанавливаются различные льготы и пособия многодетным семьям, матерям; иногда запрещаются аборты, ведется пропаганда многодетности семей, принимаются меры по укреплению браков. Такие цели преследует демографическая политика в некоторых странах Европы (во Франции, Швеции, Норвегии).

В большинстве развивающихся стран демографическая политика направлена на снижение рождаемости, в связи с отставанием социально-экономического прогресса от роста численности населения. Активная демографическая политика, направленная на снижение рождаемости проводилась в Китае и Индии, что позволило замедлить темпы прироста населения. Использование в Китае радикальных мер сокращения рождаемости (жестких экономических мер, льгот для однодетных семей и детей из них, принудительной стерилизации и административных обязательств) привело к ее снижению с 1970 г. до середины 90-х гг. в 2 раза - с 34 до 17%о.

Территориальные различия в факторах, определяющих уровень рождаемости, обусловили его значительные различия в странах и регионах.

Среди 207 стран и территорий мира общий коэффициент рождаемости варьирует от 7 %о в китайских автономиях Гонконге и Макао до 56 %о в Нигере. Медианное значение составляет 22 %о, т.е. в половине стран мира общий коэффициент рождаемости ниже, а в другой половине выше этого значения. В этом ряду Россия занимает 32-40-е места в числе стран с наиболее низкой рождаемостью наряду с Бельгией, Грузией, Кипром, Кубой, Испанией, Португалией, Финляндией и Швецией - 11 %о.

Из бывших союзных республик более низкие значения общего коэффициента рождаемости характерны для Белоруссии, Латвии, Литвы и Украины (по 9 %о), а также для Молдавии и Эстонии (по 10 %о). В остальных же постсоветских странах его значение выше, чем в России и Грузии: в Армении - 12 %о, Азербайджане -16%о, Казахстане - 17 %о, Киргизии - 21 %о, Узбекистане - 23 %о, Туркмении - 24 %о, а в Таджикистане - 31 %о, что заметно превышает среднее значение для группы развивающихся стран. Самые высокие значения общего коэффициента рождаемости отмечаются в странах Центральной, Восточной и Западной Африки, а также в Афганистане (табл. 1.8).

Таблица 1.8

Десять стран с наиболее низкими и наиболее высокими значениями общего коэффициента рождаемости (ОКР)

Более адекватной характеристикой рождаемости является коэффициент суммарной рождаемости (в отечественной статистике используется название «суммарный коэффициент рождаемости»), показывающий, сколько детей в среднем родила женщина за свою жизнь.

По оценкам ООН, значение коэффициента суммарной рождаемости населения мира составило в 2005-2010 гг. 2,53. Однако эта средняя величина скрывает значительные различия, сохраняющиеся между странами и их группами. Среди 206 стран и территорий мира этот показатель варьирует от 0,8 в китайском Макао до 8,0 в Нигере.

По имеющимся данным, в 2005-2010 гг. в 75 странах мира (45 из них относятся к группе развитых стран) значение коэффициента суммарной рождаемости было ниже уровня 2,1 ребенка на женщину, т.е. фактически рождаемость в этих странах не обеспечивала простого замещения поколений. Совокупное население этих стран составляет 3,3 млрд человек, или 48,2 % населения мира.

В остальных 126 странах, в которых проживало 3,5 млрд человек, или 51,2% населения мира, значение коэффициента суммарной рождаемости составляло 2,1 и более. В эту группу входило только 2 страны из группы развитых (Исландия и Новая Зеландия), остальные относились к группе развивающихся стран. В 31 стране, из которых 28 стран относились к группе наименее развитых, значение коэффициента суммарной рождаемости составляло 5 и более детей на женщину, в том числе в 12 странах - 6 и более.

Суммарный коэффициент рождаемости в России в начале XX в. превышал 7 детей на одну женщину, в США - 4,5, во Франции - 2,8 детей. Вместе с тем наряду с очень высокой рождаемостью для России начала XX в. была характерна и высокая смертность, почти в 2 раза превышающая ее общий уровень в США, Франции, Великобритании.

Величина СКР в России достигла максимума (2,19 ребенка на одну женщину) в 1987 г., и в течение двух календарных лет (1987-1988) превышала уровень простого воспроизводства. В 2013 году Российская Федерация по суммарному коэффициенту рождаемости - 1,4 - делит 29-34-е места среди стран с наиболее низкими значениями наряду с Австрией, Грузией, Нормандскими островами и Швейцарией. Среди бывших союзных республик более низким суммарным коэффициентом рождаемости отличаются Белоруссия, Молдавия, Украина (по 1,2), а также Армения, Латвия и Литва (по 1,3). В Эстонии он составляет 1,5, в Азербайджане и Казахстане - 2,0, Киргизии - 2,6, Узбекистане - 2,7, Туркмении - 2,9, Таджикистане - 4,1.

Если самые низкие значения коэффициента суммарной рождаемости характерны для стран Восточной Европы и Восточной Азии, то самые высокие - для некоторых африканских стран и Афганистана (табл. 1.9)

В таких беднейших странах, как Буркина-Фасо, Мали, Мозамбик, Нигер и Уганда, рождаемость остается неизменно высокой (см. табл. 1.9). В таких странах, как Доминиканская Республика, Гана, Кения и Турция, рождаемость стабилизировалась после существенного снижения на уровне от 2,5 (Турция) до 4,7 (Кения). В Бангладеш после десятилетней стабилизации на уровне 3,3 ребенка на женщину снижение суммарной рождаемости в последние годы возобновилось, и она опустилась до 3,0.

Таблица 1.9

Десять стран с наиболее низкими и наиболее высокими значениями суммарного коэффициента рождаемости (КСР), детей на женщину

|

Страны с самыми низкими значениями КСР |

Страны с самыми высокими значениями КСР |

||

|

Страна |

Страна |

||

|

Белоруссия |

|||

|

Босния и Герцеговина |

Гвинея-Бисау |

||

|

Южная Корея |

|||

|

Молдавия |

|||

|

Сан-Марино |

|||

|

Словакия |

Афганистан |

||

|

Демократическая Республика Конго |

|||

Уровень смертности дает среднее ежегодное число смертей за год на 1000 человек населения. Этот показатель в значительной степени зависит от возрастной структуры населения. Решающее влияние на него оказывают социально-экономические условия, в первую очередь уровень благосостояния людей и развития здравоохранения. Значительное воздействие на состояние здоровья людей, уровень смертности и продолжительности жизни оказывает загрязнение окружающей среды, алкоголизм, курение, наркомания, эпидемии (СПИД). Две главные причины смерти людей во многих развитых странах, в том числе в России,- болезни сердечнососудистой системы и злокачественные новообразования (табл. 1.10).

Смертность по основным классам причин смерти на 100 тыс. жителей, 1960-2010 гг.

Таблица 1.10

В большинстве стран наблюдается рост общей смертности, несмотря на сокращение уровня смертности во всех возрастных группах, поскольку снижение рождаемости приводит к старению населения. Страны с максимальным ее уровнем представлены в табл. 1.11.

Страны с максимальным уровнем смертности (2012 г.)

Таблица 1.11

На основе возрастных коэффициентов смертности вычисляется средняя продолжительность жизни людей. В Древней Греции и Римской империи она составляла 25 лет, в середине XX в.- 46 лет, в 2000 г. - 66 лет. Ученые считают, что средняя видовая продолжительность человеческой жизни составляет 110-115 и даже 120-140 лет. Однако в действительности, в результате воздействия многих биологических и социально-экономических факторов, она значительно меньше, хотя и имеет тенденцию к увеличению.

Существуют значительные географические различия в величине этого показателя. Особенно велики различия между высокоразвитыми и наименее развитыми странами мира (табл. 1.12).

Таблица 1.12

Средняя продолжительность жизни в 2013 г.

В России в 1897 г. СПЖ составляла 32 года. В СССР она возросла с 47 лет в 1938 г. до 70 лет в 1970-72 гг. В конце XX в. - начале XXI в. этот показатель стал снижаться в результате ухудшения качества медицинского обслуживания и стрессовых условий жизни, связанных с экономическими и социально-политическими преобразованиями в стране. В 2013 году Россия со средней продолжительностью жизни в 66 лет оказались на 129 месте в мире. Больше, чем в России, среди стран СНГ живут в Казахстане - 67,35 лет, Украине - 68,1 лет, Туркмении - 68,35 лет, Киргизии - 68,9 лет, Беларуси - 70,2 лет, Армении - 72,4 года, Грузии - 76,55 лет. Кроме того, в нашей стране самый большой разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин. В целом в мире эта величина составляет 3 года, во многих экономически развитых странах - 6-7 лет; в России эта разница составляет 12-13 лет. Продолжительность жизни российских мужчин самая короткая среди населения Европы и Средней Азии. Об этом сообщается в ежегодном докладе Всемирной организации здравоохранения. По данным этой организации, российские мужчины в среднем доживают лишь до 62,8 лет. А в 90-е гг. XX в. она опускалась до 58 лет.

С характером естественного воспроизводства тесно связана и возрастная структура населения. Так в странах традиционного типа воспроизводства наиболее значительна доля детей и молодежи, в странах современного типа воспроизводства - высокая доля людей пожилого возраста (табл. 1.13) Причем в некоторых из них она обусловлена в большей степени ростом продолжительности жизни (Япония, Германия, Италия, Греция), а в других - очень низкой рождаемостью (Болгария, Латвия).

Таблица 1.13

Доля населения в возрасте 65 лет и старше в общей численности населения страны (%), 2013 г.

Устойчивое снижение уровня рождаемости является причиной не только естественной убыли населения, но и главным фактором демографического старения, роста «демографической нагрузки» пожилого населения на трудоспособное. В настоящее время она превысила в большинстве европейских стран 25% (т.е. на 100 человек трудоспособного возраста приходится более 25 нетрудоспособных пожилого возраста). К 2030 году прогнозируется рост этого показателя до 0,36 и к 2050 г. - до 0,47. И это уже сейчас становится значительным ограничителем социально-экономического развития, проблемой, которая потребует существенной перестройки системы социального обеспечения, значительных финансовых ресурсов, неподъемных (при нынешней системе распределения материальных благ) даже для развитых стран мира, не говоря уже о России. В целом по миру к 2010 г. общая численность людей в возрасте 60 лет и старше составила более 760 млн (11% общей численности населения), к 2050 г. она прогнозируется на уровне более 2 млрд человек (22% общей численности населения).

В России показатель демографической нагрузки пожилыми людьми в 2010 г. составил 0,34, а по отдельным регионам страны он уже значительно выше: Тульская область - 0,45, Рязанская - 0,44, Тамбовская - 0,42, Тверская - 0,42, Воронежская - 0,42, Псковская - 0,42.

Естественный прирост населения - превышение рождаемости над смертностью, т.е. разница между количеством родившихся и количеством умерших за определенный период времени. Служит наиболее общей характеристикой интенсивности роста населения, измеряется обычно коэффициентом естественного прироста населения на 1000 жителей в год. Может быть как положительным (например, в Нигере естественный прирост населения в 2011 г. составлял 36,8%о), так и отрицательным (например, в Черногории он составляет 8,5%о). Отрицательный естественный прирост населения означает, что в стране умирает больше человек, чем рождается (т.е. естественная убыль населения). Наибольшую естественную убыль населения с начала века до 1913 г. имели постсоциалистические страны: Черногория, Сербия, Болгария, Венгрия, Румыния, Хорватия, Латвия, Литва, Белоруссия, Украина; из высокоразвитых стран - Германия, Япония, Италия. Высокой естественной убылью населения характеризуются и некоторые развивающиеся страны, к примеру, Свазиленд. В этом государстве самая высокая смертность в мире и самая низкая средняя продолжительность жизни (около 32 лет). Основная причина этого - чрезвычайно высокое количество ВИЧ-инфицированных жителей страны - более четверти населения. По этому показателю Свазиленд значительно превосходит даже Ботсвану и Лесото, также входящих в тройку самых ВИЧ-инфицированных стран мира.

Что касается России, последние 20 лет здесь наблюдается естественная убыль населения. Более подробно демографическая ситуация в стране представлена в табл. 1.14.

Таблица 1.14

Рождаемость, смертность и естественный прирост в России

|

Рождаемость на 1000 жителей |

Смертность на 1000 жителей |

Естественный прирост на 1000 жителей |

||

|

Рождаемость на 1000 жителей |

Смертность на 1000 жителей |

Среднее число детей, рожденных одной женщиной |

Естественный прирост на 1000 жителей |

|

Двести пятьдесят лет назад, в 1761 г., наш великий соотечественник М.В. Ломоносов написал в своем трактате «О сохранении и размножении российского народа», что численность населения представляет для России огромное значение и именно в населении состоит «величество, могущество и богатство всего государства, а не в обширности, тщетной без обитателей».

Для характеристики современной демографической ситуации в России общественными деятелями, политиками и учеными используются различные термины: «демографический спад», «депопуляция», «демографический кризис», «демографическая катастрофа» и др. Согласно ежегодному Докладу Фонда ООН в области народонаселения за 2011 г., в России имел место демографический кризис.

Демографический спад - это кратковременное ухудшение демографической ситуации, обусловленное неравномерностью, волновым характером развития демографических процессов.

Депопуляция - устойчивое в течение определенного периода времени снижение абсолютной численности населения страны, территории или отдельных групп населения (например, этнических) вследствие естественной убыли; превышение численности старших поколений над молодыми. Депопуляция может быть следствием снижения интенсивности рождений и роста смертности, диспропорций возрастного состава населения, потерь населения, в том числе влияния войн, геноцида или массовых убийств, социально-экономических кризисов и других кризисных явлений .

Масштабы естественной убыли могут с разной степенью полноты компенсироваться внешней миграцией или наоборот.

Демографический кризис - это сокращение численности населения, обусловленное прежде всего его естественной убылью и его качественными негативными изменениями (духовными, психологическими и психическими).

Демографическая катастрофа - это ситуация, когда за короткий период (буквально 2-3 года) население страны (региона) значительно уменьшается (более чем на 50%) или вообще исчезает на этой территории. Демографическая катастрофа, как правило, связана с какими-либо социальными или природными катаклизмами.

Депопуляция стала характерной чертой демографического развития большинства развитых стран мира. Типичным примером является Германия, где с начала 70-х гг. XX в. имеет место естественная убыль немецкого населения при небольшом росте общей численности населения страны за счет миграции. По сравнению с группой депопуляционных европейских стран (Австрия, Бельгия, Германия), где естественная убыль составляет 0,1-0,7 человека на 1000 жителей, российские параметры естественной убыли населения оказываются в десятки раз больше (5-6 человек на 1000 жителей с 1993 по 2006 гг.). Особенно катастрофическими были ее размеры в сельской местности некоторых регионов России. Наиболее выраженная депопуляция наблюдалась в Северо-Западном, Центральном и Центрально-Черноземном экономических районах, где в 90-е гг. величина естественной убыли населения составляла более 20 человек на 1000 жителей. Эта долговременная тенденция создает угрозу обезлюдения стратегически важных регионов России, делает невозможным устойчивое развитие экономики и социальной сферы, ведет к увеличению хищнического, браконьерского использования находящихся там ресурсов, к еще большей незащищенности границ, увеличению проникновения в страну наркотиков, оружия, контрабанды, нелегалов, террористов.

Наряду с депопуляцией среди других проявлений демографического кризиса наиболее важны процессы общей деградации населения России: духовной, психологической, психической и физической; значительного ухудшения его качественных характеристик, сопровождаемых ростом табакокурения, алкоголизма, распространением СПИДа и наркомании и др. Около половины рождающихся детей изначально больны различными заболеваниями, при этом не менее 5% из них оказываются на улице, т.е. брошенными живыми родителями, общая численность социальных сирот составляет около 700 тыс. человек, беспризорников - более 4 млн Каждые 9 из 10 выпускников школ больны хроническими заболеваниями. Общая численность выявленных наркоманов официально оценивается в 6 млн человек, а в ближайшие годы она может превысить 10 млн Число смертей от употребления наркотиков в сравнении с 1980-ми гг. в целом увеличилось в 12 раз, а среди несовершеннолетних - в 42 раза! Средняя продолжительность жизни наркоманов составляет 10-15 лет .

Естественная убыль населения наблюдается в Российской Федерации с 1992 г. Существующие показатели рождаемости в 1,35 раза ниже, чем необходимо для обеспечения хотя бы простого воспроизводства населения; поколение детей лишь на 73% замещает поколение родителей, страна ежегодно теряет 300-400 тыс. жителей. По прогнозам демографов, сохранение нынешнего уровня рождаемости и смертности приведет к тому, что численность населения страны к началу 2025 г. может составить около 136 млн человек, сократившись по сравнению с началом 1990 г. на 12 млн человек, или на у 12 часть.

По оценке Федеральной службы государственной статистики (Росстата), население России на начало 2016 г. насчитывало 146 млн 544 тыс. человек. Сокращение возрастающими темпами численности населения страны, ведет к снижению доли россиян в мировом населении, что показано в табл. 1.15.

Таблица 1.15

Доля россиян в мировом населении

|

1950 г. |

1960 г. |

1970 г. |

1980 г. |

1990 г. |

2000 г. |

2010 г. |

2050 г. |

Стабильно снижается и ранг страны в группе крупнейших по населению стран мира, что отражено в табл. 1.16.

Таблица 1.16

Ранги стран в мировой иерархии населения (млн человек)

|

1. Китай(555) |

1. Китай (1155) |

1. Китай (1269) |

1. Китай (1341) |

1. Индия (1593) |

|

2. Индия (358) |

2. Индия (849) |

2. Индия (1054) |

2. Индия (1224) |

2. Китай (1392) |

|

4. Россия (103) |

4. Индонезия (181) |

4. Индонезия (213) |

4. Индонезия (239) |

4. Пакистан (305) |

|

5. Япония (84) |

6. Россия (148) |

6. Россия (147) |

9. Россия (143) |

17. Россия (112) |

В целом же список 10 крупнейших по численности стран на середину 2016 г. по оценке ООН выглядит следующим образом (млн человек):

На долю этих 10 стран приходится около 60% мирового населения.

В 2006-2010 гг. острота демографического кризиса несколько уменьшилась: немного выросла рождаемость, снизилась смертность, увеличилась средняя продолжительность жизни как женщин, так и мужчин. Однако естественная убыль населения отмечалась до 2013 г.

Таким образом, проблема развития демографического потенциала нации, проблема «сбережения» главного богатства России - российского населения, укрепления его здоровья и улучшения благополу-чия - имеет для нашей страны первостепенное значение.

В условиях демографического кризиса международная миграция стала единственным источником восполнения численности населения России. Увеличение миграционного прироста при сокращении естественной убыли привело к замедлению темпов сокращения численности населения Российской Федерации.

Половой состав населения мира характеризуется преобладанием мужчин. Численность мужчин на 20-30 млн превышает численность женщин. В среднем на 100 девочек рождается 104-107 мальчиков. Однако различия по странам мира достаточно существенны.

Различно соотношение мужчин и женщин в разных возрастных группах. Так, наибольший перевес мужского населения во всех регионах мира наблюдается в возрастной группе до 14 лет. Среди пожилых людей во всем мире преобладают женщины.

Наблюдаются большие различия в половом составе в отдельных регионах мира. В странах зарубежной Европы и в СНГ отмечается преобладание женщин. Это объясняется влиянием мировых и локальных войн и превышением средней продолжительности жизни женщин. Особенно велик их перевес в СНГ (на 16,5 млн), ФРГ и Австрии.

В зарубежной Азии почти повсеместно преобладают мужчины (особенно большое превышение доли мужского населения наблюдается в Южной и Восточной Азии, например, в Китае - на 31 млн, в Индии - на 24 млн). Это связано с низким социальным статусом женщины, ранними браками, частыми родами, постоянным тяжелым трудом. Исключение составляют лишь Япония, Индонезия, Мьянма, Йемен, Израиль, Кипр. Для стран Африки, в целом, характерно равновесие между численностью мужчин и женщин, но в северной, арабско-мусульманской, части материка наблюдается некоторое преобладание мужчин, а в Восточной Африке - женщин. В Северной Америке, долгое время бывшей «магнитом» для массового притока иммигрантов, мужское население вплоть до середины XX в. Преобладало, и только сейчас наметившийся перевес женского населения возрастает, особенно в пожилом возрасте. В Латинской Америке, как и в Африке, численность мужчин и женщин приблизительно равна, хотя наблюдается незначительный перевес женщин. В Австралии долгое время преобладало мужское население в связи с тем, что на материк был направлен массовый приток иммигрантов, но с середины 70-х гг. наблюдается тенденция к превышению численности женского населения над мужским. Данные табл. 1.17 подтверждают описанные тенденции.

Таблица 1.17

Страны-лидеры по преобладанию мужского и женского населения

|

Страны с преобладанием мужского населения |

Доля мужчин |

Страны с преобладанием женского населения |

Доля женщин |

|

Белоруссия |

|||

|

Саудовская |

|||

|

Пакистан |

Молдавия |

||

Большая часть стран с преобладанием мужчин - нефтедобывающие страны Персидского залива, что связано с массовой миграцией в эти страны мужской рабочей силы. В абсолютных же показателях перевес мужчин наиболее велик в Индии и Китае: 36 и 23 млн человек соответственно.

Сегодня предпосылкой для половой диспропорции является возможность определения пола ребенка до его рождения.

Согласно результатам переписи 2010 г., женщин в РФ на 10,7 млн больше, чем мужчин. На 1000 мужчин в 2010 г. приходилось 1163 женщины, в 2002 г.- 1147.

Естественное движение населения. Под естественным движением населения понимают демографические события, влияющие на численность населения естественным путем.

К числу таких событий относятся рождения, смерти, браки и разводы. Естественное движение также можно определить как природный регулятор биологического процесса всего живого на Земле, в том числе и человека, проявляющейся через такие показатели, как рождаемость, смертность, естественный прирост (определяется разницей между рождаемостью и смертностью). Эти показатели определяют общую численность населения страны в целом.

В разрезе отдельных регионов естественный и механический приросты могут по-разному влиять на изменение общей численности населения страны и территории.

Как правило, в районах пионерного освоения механический приток на начальной стадии формирования промышленных узлов, территориально-производственных комплексов играют большую роль, чем естественный прирост в изменении численности населения. В старопромышленных районах главенствующую роль играет естественный прирост. Среди факторов, определяющих рождаемость и смертность, выделяют следующие: 1). Половозрастная структура населения. 2). Браки и разводы. 3). Региональные и национальные традиции. 4). Уровень жизни населения: – денежные доходы и расходы населения; – производство товаров народного потребления; – обеспеченность постоянной работой; – развитие системы здравоохранения; – обеспеченность жильем; – уровень образования. 5). Экологическая обстановка. 6). Способность к деторождению.

Перечисленные факторы рассматриваются во времени и пространстве. Степень их влияния различна. 1. 2. Миграция. а). Понятие миграции. В широком смысле под миграцией (от лат. migratio – переселение) понимают любое территориальное перемещение людей.

В узком смысле миграция – перемещение людей через границы тех или иных территорий с переменой места жительства навсегда или на более или менее длительное время. Лица, принимающие участие в миграционном движении населения называются мигрантами. Перемена места жительства в пределах одного и того же города не рассматривается как миграция населения. При анализе миграции населения ее классифицируют по ряду признаков: 1. В зависимости от характера пересечения границ: 1) Внутренняя – в пределах одной страны между административными или экономико-географическими районами, населенными пунктами (миграция из города в город, из села в село, из города в село, из села в город). 2) Внешняя – связана с пересечением государственной границы.

Внешняя миграция включает эмиграцию и иммиграцию. Эмиграция (от лат. emigro - выселяюсь, переселяюсь), переселение (добровольное или вынужденное, самотечное или организованное) в другую страну на постоянное или временное (на длительный срок) проживание, в большинстве случаев с изменением гражданства.

Иммиграция (от лат. immigro - вселяюсь), въезд (вселение) в страну на постоянное или временное (как правило, длительное) проживание граждан другой страны, большей частью с получением нового гражданства. Также внешнюю миграцию можно разделить на внутриконтинентальную и межконтинентальную. 2. В зависимости от временных признаков: 1) Постоянная. 2) Временная. 3) Сезонная – временные, ежегодные перемещения людей (например, летняя миграция в курортные районы). 4) Маятниковая – регулярные перемещения населения из одного населенного пункта в другой на работу или учебу и обратно. 3. Классификация по формам реализации: 1) Организованная. 2) Стихийная. 4. В зависимости от характера причин миграции: 1) Политическая. 2) Экономическая. 3) Социальная. 5. В зависимости от мер, предпринимаемых со стороны государства 1) Добровольная. 2) Принудительная (вынужденная) – перемещение людей, происходящие по независящим от них причинам.

Наибольшее влияние на развитие общества оказывает миграция рабочей силы. Она охватывает население в трудоспособном возрасте и иногда называется трудовой миграцией. " Утечка умов". Говоря о миграции, нельзя не упомянуть "Утечку умов". Данный термин получил распространение в нашей стране сравнительно недавно.

Это поток, который выделяют из общего процесса внешней миграции как наиболее ценный компонент. В научной экономической и социологической литературе нет единого подхода к оценке явления "утечки умов". Во многом это объясняется тем, что "утечка умов" - это комплексный процесс, относящийся к различным отраслям науки: демографии, социологии, экономике, геополитике.

В России также довольно часто применяется сходный по смыслу термин "утечка мозгов". Миграция специалистов имеет отличные от миграции неквалифицированных рабочих последствия для стран. Миграция неквалифицированных рабочих достаточно благоприятна для страны-донора, так как позволяет уменьшить безработицу и связанные с ней социальные издержки и расходы, а также эмигранты, пересылая часть заработка на родину или привозя его домой по возращении, снабжают тем самым отечественную экономику валютными ресурсами.

При эмиграции ученых и специалистов, квалифицированных рабочих и инженерно-технического персонала страна-донор оказывается в проигрыше. Она теряет все капитальные затраты, вложенные в подготовку этих кадров. Отечественный рынок теряет свою интеллектуальную элиту, творческий потенциал.

Таким образом, страна-донор ухудшает свое положение, теряет перспективы развития в будущем. Соответственно все потери страны-донора оборачиваются выигрышем для другой страны. По некоторым подсчетам, экономия США лишь в сфере образования и научной деятельности составила за последнюю четверть века более 15 млрд. долларов. Прибыль, получаемая от использования иностранных специалистов, в Канаде и Великобритании в 7 и 3 раза соответственно выше суммы, выделяемой в качестве помощи развивающимся странам.

Работодатели, принимающие наших ученых, естественно, заинтересованы получить наиболее талантливых, перспективных специалистов, уже создавших себе имя в науке или подающих большие надежды. В результате из страны уезжают наиболее активно работающие, талантливая молодежь и ученые среднего возраста, уже достигшие значительных научных результатов и известные по публикациям за рубежом. Поиск талантливых ученых для работы за рубежом ведут не только университеты и фонды, но и государственные органы.

Существуют специальные правительственные программы для подобных приглашений, которые нацелены не на всех желающих, пусть даже известных ученых, а на наиболее активно работающих исследователей в самом продуктивном возрасте – 30-45 лет. Среди эмигрантов преобладают молодые люди в возрасте от 30 до 40 лет, с одной стороны, уже проявившие себя как неординарные исследователи и разработчики, а с другой стороны, имеющие возрастной резерв для реализации творческих возможностей.

Они составляют более 50% от всех выезжающих лиц этого контингента. К тому же, молодые люди, предполагающие возможность выезда из России для повышения образования и квалификации, часто откладывают рождение детей, что ведет, естественно, к снижению рождаемости. Учитывая, что значительная доля высококвалифицированных специалистов навсегда или на очень долгий срок остается за границей то, вполне вероятно, что родившиеся у них за границей дети не вернутся в Россию.

Выезд из страны на работу за границу руководителя научной школы или несколько ее членов наносит невосполнимый ущерб самому существованию этой научной школы, причем нарушается как механизм проведения научных исследований, так и механизм воспроизводства элитных научных кадров. Специальности, обладатели которых имеют лучшие шансы на благополучное устройство за рубежом (%): Физики 68 Математики 60 Специалисты по вычислительной технике 46 Программисты 42 Генетики 24 Химики 23 Биологи 19 Врачи 10 Филологи 7 Юристы 5 Философы и социологи 3 Экономисты 1 В России пока не существует эффективного законодательства, регулирующего отношения интеллектуальной собственности.

По этой причине за рубеж утекло немало изобретений и специалистов. Только по официальным данным, которыми располагает Министерство науки и технологий РФ, около 8 тыс. российских ученых работают более чем в 40 научных программах Пентагона и Министерства энергетики США. При этом используется российское оборудование, а также результаты интеллектуальной деятельности, полученные в предшествующие годы. Миграция является одной из форм адаптации человечества к изменяющимся условиям существования.

Это сложный социальный процесс. Он тесно связан с уровнем развития экономики, размещением отраслей производства в разных регионах. На миграцию оказывает влияние множество факторов. Факторы миграции – это совокупность объективных и субъективных причин, влияющих на принятие решения о миграции.

В современных условиях наиболее распространена классификация, разграничивающая факторы миграции на причины экономического и неэкономического характера. Под первыми понимаются различия в уровнях экономического и промышленного развития отдельных стран, перенаселение, высокий уровень безработицы в стране-доноре, национальные различия в размерах заработной платы, международное движение капитала и функционирование международных корпораций. Решение мигрировать зависит не только от характеристик и перспектив самих мигрантов, но также от условий и стереотипов, существующих в общине происхождения и возможной общине назначения.

Общинные нормы являются частью среды, в которой живут люди и которые определяют условия и привычность повседневной жизни. Некоторые люди могут рассматривать социально-бытовые нормы своей общины как тяжелые, неприемлемые, и на основании этого принять решение мигрировать. Также на решение мигрировать из одной страны в другую может повлиять наличие конфликтов в родных общинах.

Оценка целесообразности миграции зависит от индивидуальных характеристик мигрантов, от региональных факторов, национальной политики страны происхождения, от соответствующих характеристик страны назначения, сравнивая которые человек принимает решение о миграции, действуя под влиянием социальной среды, в которой он трудится. Важнейшая социально-экономическая функция миграции населения - обеспечение подвижности населения, его территориального перераспределения.

Она способствует более полному использованию рабочей силы, росту производства. В то же время миграция населения оказывает существенное влияние на сбалансированность рынка труда, изменяет экономическое и социальное положение населения, нередко сопровождается ростом образовательной и профессиональной подготовки, расширением потребностей участвующих в миграции людей. Массовый приток мигрантов может быть причиной роста безработицы, сильного давления на социальную инфраструктуру. Органы местного самоуправления не всегда могут справиться с притоком людей, возникают проблемы с жильем, здравоохранением, да и криминальная ситуация может измениться не в лучшую сторону.

Так миграция влияет на уровень жизни коренных жителей. Большое влияние на общество оказывает миграция рабочей силы (трудовая миграция). Она представляет собой перемещение трудоспособного населения из одних населенных пунктов в другие с переменой места жительства, места

Конец работы -

Эта тема принадлежит разделу:

Механическое и естественное движение населения России

Беженцы… в). Иммиграция: зло или благо 2. Движение населения в России… 1. Вынужденные переселенцы и беженцы… 2. Изменение численности некоторых.. Это сложный общественный процесс, затрагивающий многие социально-экономические.. С миграцией населения связаны многие процессы в жизни человека: расселение, освоение новых земель, перераспределение..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ:

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях: