Прикладные протоколы. Основные протоколы и сервисы компьютерной сети Internet

Прикладной уровень представляет собой комплекс программных средств, представленных в двух формах: в виде приложений (applications) и программ служб сервиса (services) .Сопряжение человека с сетью обеспечивают приложения. Широко известны такие приложения этого уровня, как веб-браузеры гипертекстовой информационной службы (World Wide Web – WWW ), которые позволяют людям готовить сообщения для передачи по сети и принимать такие сообщения. Наиболее известными веб-браузерами являются Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera.

Программы служб сервиса готовят данные для передачи по сети, обеспечивая эффективное использование ресурсов сети. Разные типы информации (аудио-, видео-, текстовая информация ) требуют различных услуг, поскольку разнотипную информацию необходимо передать через общую сеть .

Протоколы прикладного уровня определяют правила обмена данными между узлом источником информации и узлом назначения. Каждый вид приложений и сервиса использует свои протоколы, которые определяют стандарты и форматы передаваемых данных.

Протоколы и службы прикладного уровня обычно представлены соответствующими серверами. Однако сервер , как отдельное устройство, может объединять функции нескольких служб сервиса; или наоборот, служба одного вида услуг может быть представлена многими серверами разного уровня.

Наиболее распространенными протоколами и службами прикладного уровня являются:

- протоколы электронной почты (Simple Mail Transfer Protocol – SMTP, Post Office Protocol – POP , – IMAP );

- протокол передачи гипертекстовой информации, или веб-сервер ( Hypertext Transfer Protocol – HTTP);

- протокол передачи файлов ( File Transfer Protocol – FTP) и простой протокол передачи файлов (Trivial FTP – TFTP );

- система доменных имен (Domain Name System – DNS);

- протоколы удаленного доступа ( Telnet и SSH ), обеспечивающие виртуальное соединение с удаленными сетевыми устройствами;

- протокол динамического назначения адресов узлов (Dynamic Host Configuration Protocol – DHCP ).

Таким образом, приложения прикладного уровня обеспечивают интерфейс (сопряжение) человека с сетью. Службы сервиса используют программные средства протоколов, чтобы подготовить информацию для передачи по сети.

Существуют две модели построения сети:

- модель "клиент-сервер";

- модель соединения равноправных узлов сети ( peer -to- peer ).

В сети peer-to-peer связанные через сеть конечные узлы разделяют общие ресурсы (принтеры, файлы) без выделенного сервера . Каждое конечное устройство ( peer ) может функционировать либо как сервер , либо как клиент. Компьютер может выполнять роль сервера для одного соединения и роль клиента для другого.

Согласно модели "клиент-сервер" клиент запрашивает информацию, пересылая запрос выделенному серверу ( upload ), который в ответ на запрос посылает ( download ) файл , принимаемый клиентом. Следовательно, клиент инициирует процесс обмена информацией в среде "клиент- сервер " и получает от сервера требуемую информацию. Главным достоинством модели "клиент- сервер " является централизация управления сетью и обеспечение безопасности.

Ниже приведены краткие характеристики некоторых наиболее широко используемых протоколов прикладного уровня.

Протоколы передачи электронной почты

При передаче электронной почты и взаимодействии почтовых серверов между собой используется простой протокол передачи почты (Simple Mail Transfer Protocol – SMTP ), у которого номер порта 25. Для получения клиентом сообщения с сервера используется протокол почтового отделения ( Post Office Protocol – POP ) с номером порта 110 или протокол доступа к сообщениям ( Internet Messaging Access Protocol – IMAP ).

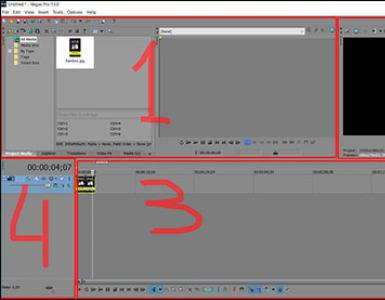

Рис. 2.2.

При передаче сообщений между серверами используется Агент передачи почты (Mail Transfer Agent – MTA ). Агент MTA получает сообщения от MUA или от другого MTA и передает их по сети. Агенты MTA применяют протокол SMTP для передачи электронной почты между серверами. Если сообщение из сервера может быть отправлено сразу клиенту локальной сети, то подключается Агент доставки почты (Mail Delivery Agent – MDA ). Агент MDA получает прибывающую почту от MTA и помещает ее в соответствующие почтовые ящики пользователей, используя протокол РОР.

Протокол HTTP

Самым распространенным протоколом прикладного уровня в настоящее время является протокол передачи гипертекстовой информации ( Hypertext Transfer Protocol – HTTP ), который работает в сети Интернет. Его основным приложением является веб-браузер, который отображает данные на веб-страницах, используя текст, графику, звук и видео. Веб- страницы создаются с применением языка разметки гипертекста Hypertext Markup Language (HTML), который определяет местоположения для размещения текста, файлов и объектов, которые должны быть переданы от сервера по сети до веб-браузера. Номер порта протокола HTTP – 80, функционирует совместно с протоколом транспортного уровня TCP.

В ответ на запрос сервер посылает клиенту сети текст, аудио-, видео- и графические файлы, указанные в командах HTML. Браузер клиента повторно собирает все файлы, чтобы создать изображение веб-страницы, которая представляется пользователю.

Протокол HTTP характеризуется сравнительно невысоким уровнем безопасности, поскольку передаваемые по сети сообщения не зашифрованы. Для повышения уровня безопасности передачи сообщений через Интернет был разработан протокол HTTP Secure (HTTPS ). В этом протоколе используется процесс криптографирования данных (encryption ) и аутентификации (authentication ), что существенно повышает уровень безопасности. Номер порта протокола HTTPS – 443.

Протоколы передачи файлов FTP и TFTP

Протокол передачи файлов (File Transfer Protocol – FTP) – служба, ориентированная на предварительное соединение ( connection-oriented ), которая взаимодействует с протоколом транспортного уровня TCP. Главная цель протокола FTP состоит в том, чтобы передавать файлы от одного компьютера другому или копировать и перемещать файлы от серверов клиентам и от клиентов серверам. Это является главным отличием от протокола HTTP, который позволяет клиенту "скачивать" файлы с сервера, но не позволяет пересылать файлы на сервер.

Протокол передачи файлов FTP сначала устанавливает соединение между клиентом и сервером, используя команды запроса клиента и ответы сервера. При этом номер порта – 21. Затем производится обмен данными, когда номер порта – 20. Передача данных может производиться в режиме кода ASCII или в двоичном коде. Эти режимы определяют кодирование, используемое для файла данных, которое в модели OSI является задачей представительского (presentation) уровня. После завершения передачи файла соединение для передачи данных заканчивается автоматически. Управление сеансом связи происходит на сеансовом (Session) уровне.

Простой протокол передачи файлов (Trivial File Transfer Protocol – TFTP ) – служба без установления соединения ( connectionless ), которая работает совместно с протоколом транспортного уровня (User Datagram Protocol – UDP ). Протокол TFTP применяется на маршрутизаторах, чтобы передавать файлы конфигурации и операционную систему Cisco IOS , а также для передачи файлов между системами, которые поддерживают TFTP . Протокол TFTP характеризует простота и малый объем программного обеспечения. Он может читать или записывать файлы при соединении с сервером, но не ведет списки и каталоги. Поэтому протокол TFTP работает быстрее, чем протокол FTP.

Система доменных имен DNS

Система доменных имен (Domain Name System – DNS) используется в Интернете для того, чтобы переводить имена сайтов или доменов в числовые значения IP-адреса. Людям легче запомнить доменное имя , например, http://www.cisco.com , чем числовой адрес 198.133.219.25. Кроме того, числовые адреса могут со временем меняться. Например, в настоящее время указанный выше числовой адрес сайта http://www.cisco.com изменен на 72.163.4.161. Поскольку в ряде случаев требуется знание числового адреса, хост может обратиться к DNS-серверу и по имени получить соответствующий адрес. DNS использует распределенный набор серверов разного уровня иерархии, чтобы получить соответствие между именем и числовым адресом.

Операционные системы компьютеров содержат утилиту nslookup , которая позволяет пользователю вручную запрашивать имя сервера и идентифицировать название хоста. Когда клиент делает запрос, локальный сервер сначала проверяет собственные записи. Если соответствующих пар "имя-адрес" у него нет, то он связывается с другими серверами DNS более высокого уровня иерархии.

На рис. 2.3 приведен пример выполнения команды nslookup, которая позволяет пользователю вручную запросить адрес DNS-сервера . Команда выполняется в режиме командной строки (Пуск Программы Стандартные Командная строка ). В приведенном примере выполнено четыре команды.

пользователь хочет иметь возможность выполнять различные прикладные программы на удаленном сайте и создать результат, который может быть передан к его местному сайту. Один из путей удовлетворения такой потребности - создать различные прикладные программы клиент- сервер для каждой услуги. Уже доступны программы передачи файлов ( FTP и TFTP ), электронной почты ( SMTP ) и так далее. Однако все конкретные программы клиентсервер для каждого применения описать невозможно.Лучшее решение - общецелевая программа клиент- сервер , которая позволяет пользователю иметь доступ к любой прикладной программе на удаленном компьютере. После входа в систему пользователь может использовать услуги, доступные на удаленном компьютере, и принимать результаты на местном компьютере.

TELNET - это сокращение от Terminals NETwork . Это стандартный протокол TCP/IP для услуг виртуального терминала. TELNET дает возможность устанавливать соединение с удаленным компьютером таким образом, что создается впечатление, как будто местный терминал – это терминал удаленной системы.

Концепция

TELNET основан на концепциях, которые обсуждаются ниже.

Внешняя среда с разделением времени

TELNET был разработан в эпоху, когда большие операционные системы, такие как UNIX, работали с внешней средой по принципу разделения времени. Согласно этому принципу, большой компьютер поддерживал множество пользователей, предоставляя им часть общего времени. Взаимодействие между пользователем и компьютером осуществляется с помощью терминала, который обычно состоит из комбинации клавиатуры, монитора и мышки. Даже микрокомпьютер может моделировать терминал с помощью терминального эмулятора.

В среде с разделением времени вся обработка информации проводится в центральном компьютере. Когда пользователь печатает символ на клавиатуре, символ обычно посылается компьютеру и отражается на мониторе. Разделение по времени создается средой, в которой для каждого пользователя создается иллюзия специализированного компьютера. Пользователь выполняет программу доступа к системным ресурсам, переключается от одной программы к другой и так далее.

Логин

В среде с разделением времени пользователь - это часть системы с некоторыми правами и, вероятно, с паролем. Каждый полномочный пользователь имеет идентификатор и пароль . Пользовательская идентификация определяет пользователя как часть системы. Для доступа к системе пользователь начинает сеанс с пользовательского идентификатора (id) или с регистрационного имени ( login name ). Система помогает проверке пароля, чтобы предотвратить доступ к ресурсу неполномочного пользователя.

Местный логин

Когда пользователь входит в местную систему с разделением времени, это называется местный логин. Как только пользователь напечатает некое слово на терминале или рабочей станции, выполняющей эмуляцию терминала, сразу начинает работать терминальная программа (драйвер), которая распознает значение введенных символов. Терминальный драйвер передает символы операционной системе, в рамках этой системы комбинация символов интерпретируется и вызывает желаемую прикладную программу или утилиту (рис. 12.1).

Рис.

12.1.

Однако этот механизм не такой простой, как кажется, потому что операционная система может назначить специальные значения для специальных символов. Скажем, в UNIX некоторые комбинации символов имеют специальное значение, например, комбинации управляющих символов с символом "z", которые означают прекращение действия; комбинации управляющих символов с символом "c" означают остановку; и так далее. Несмотря на то что эти специальные ситуации не создают никаких проблем в местном вхождении в систему (login), потому что терминальный эмулятор и терминальный драйвер знают точно значение каждого символа и комбинации символов, они могут создавать проблемы при удаленном входе в систему. Какой процесс должен интерпретировать специальные символы? Клиент или сервер? Эта ситуация будет рассмотрена в этой лекции позднее.

Удаленный логин

Когда пользователь хочет иметь доступ к прикладной программе или утилите, размещенным на удаленном компьютере, он выполняет дистанционный вход в систему (логин). Здесь TELNET берет на себя функции клиента и сервера. Пользователь посылает сигнал нажатия кнопки терминальному драйверу, где местная операционная система принимает символы и интерпретирует их. Эти символы посылает TELNET-клиент, который преобразует символы к универсальному набору, называемому символы виртуального сетевого терминала (Network Virtual Terminal Characters), и доставляет их к местному стеку протоколов TCP/IP (рис. 12.2).

Рис. 12.2.

Команды или текст в форме сетевого виртуального терминала ( NVT ) перемещаются через Интернет и прибывают на стек протоколов TCP/IP в удаленной машине. Здесь символы доставляются операционной системе и проходят к TELNET-серверу, который преобразует их в символы, понятные удаленному компьютеру. Однако символы не могут пройти прямо на операционную систему, потому что удаленная операционная система не разработана для получения трактовки этих символов от TELNET. Она спроектирована так, чтобы принимать символы от драйвера терминала. Решение, добавляющее необходимое программное обеспечение, называется псевдотерминальным драйвером, который преобразовывает поступившие символы как символы, поступающие от местного терминала. Операционная система затем предает символы к соответствующей прикладной программе.

- Стеки протоколов

- Протоколы канального уровня

- Протоколы межсетевого уровня

- Транспортные протоколы

- Прикладные протоколы

Как уже упоминалось ранее, в локальных сетях могут совместно работать компьютеры разных производителей, оснащенные различным набором устройств и обладающие несхожими техническими характеристиками. На практике это означает, что для обеспечения нормального взаимодействия этих компьютеров необходим некий единый унифицированный стандарт, строго определяющий алгоритм передачи данных в распределенной вычислительной системе. В современных локальных сетях, или, как их принято называть в англоязычных странах, LAN (Local Area Network), роль такого стандарта выполняют сетевые протоколы.

Итак, сетевым протоколом, или протоколом передачи данных, называется согласованный и утвержденный стандарт, содержащий описание правил приема и передачи между несколькими компьютерами команд, файлов, иных данных, и служащий для синхронизации работы вычислительных машин в сети.

Прежде всего следует понимать, что в локальных сетях передача информации осуществляется не только между компьютерами как физическими устройствами, но и между приложениями, обеспечивающими коммуникации на программном уровне. Причем под такими приложениями можно понимать как компоненты операционной системы, организующие взаимодействие с различными устройствами компьютера, так и клиентские приложения, обеспечивающие интерфейс с пользователем. Таким образом, мы постепенно приходим к пониманию многоуровневой структуры сетевых коммуникаций - как минимум, с одной стороны мы имеем дело с аппаратной конфигурацией сети, с другой стороны - с программной.

Вместе с тем передача информации между несколькими сетевыми компьютерами - не такая уж простая задача, как это может показаться на первый взгляд. Для того чтобы понять это, достаточно представить себе тот круг проблем, который может возникнуть в процессе приема или трансляции каких-либо данных. В числе таких «неприятностей» можно перечислить аппаратный сбой либо выход из строя одного из обеспечивающих связь устройств, например, сетевой карты или концентратора, сбой прикладного или системного программного обеспечения, возникновение ошибки в самих передаваемых данных, потерю части транслируемой информации или ее искажение. Отсюда следует, что в локальной сети необходимо обеспечить жесткий контроль для отслеживания всех этих ошибок, и более того, организовать четкую работу как аппаратных, так и программных компонентов сети. Возложить все эти задачи на один-единственный протокол практически невозможно. Как быть?

Выход нашелся в разделении протоколов на ряд концептуальных уровней, каждый из которых обеспечивает интерфейс между различными модулями программного обеспечения, установленного на работающих в сети компьютерах. Таким образом, механизм передачи какого-либо пакета информации через сеть от клиентской программы, работающей на о/щом компьютере, клиентской программе, работающей на другом компьютере, можно условно представить в виде последовательной пересылки этого пакета сверху вниз от некоего протокола верхнего уровня, обеспечивающего взаимодействие с пользовательским приложением, протоколу нижнего уровня, организующему интерфейс с сетью, его трансляции на компьютер-получатель и обратной передачи протоколу верхнего уровня уже на удаленной машине (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Концептуальная модель многоуровневой системы протоколов

Согласно такой схеме, каждый из уровней подобной системы обеспечивает собственный набор функций при передаче информации по локальной сети.

Например, можно предположить, что протокол верхнего уровня, осуществляющий непосредственное взаимодействие с клиентскими программами, транслирует данные протоколу более низкого уровня, «отвечающему» за работу с аппаратными устройствами сети, преобразовывая их в «понятную» для него форму. Тот, в свою очередь, передает их протоколу, осуществляющему непосредственно пересылку информации на другой компьютер. На удаленном компьютере прием данных осуществляет аналогичный протокол «нижнего» уровня и контролирует корректность принятых данных, то есть определяет, следует ли транслировать их протоколу, расположенному выше в иерархической структуре, либо запросить повторную передачу. В этом случае взаимодействие осуществляется только между протоколами нижнего уровня, верхние уровни иерархии в данном процессе не задействованы. В случае если информация была передана без искажений, она транслируется вверх через соседние уровни протоколов до тех пор, пока не достигнет программы-получателя. При этом каждый из уровней не только контролирует правильность трансляции данных на основе анализа содержимого пакета информации, но и определяет дальнейшие действия исходя из сведений о его назначении. Например, один из уровней «отвечает» за выбор устройства, с которого осуществляется получение и через которое передаются данные в сеть, другой «решает», передавать ли информацию дальше по сети, или она предназначена именно этому компьютеру, третий «выбирает» программу, которой адресована принятая информация. Подобный иерархический подход позволяет не только разделить функции между различными модулями сетевого программного обеспечения, что значительно облегчает контроль работы всей системы в целом, но и дает возможность производить коррекцию ошибок на том уровне иерархии, на котором они возникли. Каждую из подобных иерархических систем, включающих определенный набор протоколов различного уровня, принято называть стеком протоколов.

Вполне очевидно, что между теорией и практикой, то есть между концептуальной моделью стека протоколов и его практической реализацией существует значительная разница. На практике принято несколько различных вариантов дробления стека протоколов на функциональные уровни, каждый из которых выполняет свой круг задач. Мы остановимся на одном из этих вариантов, который представляется наиболее универсальным. Данная схема включает четыре функциональных уровня, и так же, как и предыдущая диаграмма, описывает не конкретный механизм работы какого-либо стека протоколов, а общую модель, которая поможет лучше понять принцип действия подобных систем (рис. 2.2).

Самый верхний в иерархической системе, прикладной уровень стека протоколов обеспечивает интерфейс с программным обеспечением, организующим

работу пользователя в сети. При запуске любой программы, для функционирования которой требуется диалог с сетью, эта программа вызывает соответствующий протокол прикладного уровня. Данный протокол передает программе информацию из сети в доступном для обработки формате, то есть в виде системных сообщений либо в виде потока байтов. В точности таким же образом пользовательские приложения могут получать потоки данных и управляющие сообщения - как от самой операционной системы, так и от других запущенных на компьютере программ. То есть, обобщая, можно сказать, что протокол прикладного уровня выступает в роли своего рода посредника между сетью и программным обеспечением, преобразуя транслируемую через сеть информацию в «понятную» программе-получателю форму.

Рис. 2.2. Модель реализации стека протоколов

Основная задача протоколов транспортного уровня заключается в осуществлении контроля правильности передачи данных, а также в обеспечении взаимодействия между различными сетевыми приложениями. В частности, получая входящий поток данных, протокол транспортного уровня дробит его на отдельные фрагменты, называемые пакетами, записывает в каждый пакет некоторую дополнительную информацию, например идентификатор программы, для которой предназначены передаваемые данные, и контрольную сумму, необходимую для проверки целостности пакета, и направляет их на смежный уровень для дальнейшей обработки. Помимо этого протоколы транспортного уровня осуществляют управление передачей информации - например, могут запросить у получателя подтверждение доставки пакета и повторно выслать утерянные фрагменты транслируемой последовательности данных. Некоторое недоумение может вызвать то обстоятельство, что протоколы транспортного уровня так же, как и протоколы прикладного уровня, взаимодействуют с сетевыми программами и координируют передачу данных между ними. Эту ситуацию можно прояснить на следующем примере: предположим, на подключенном к сети компьютере запущен почтовый клиент, эксплуатирующий два различных протокола прикладного уровня - РОРЗ (Post Office Protocol) и SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - и программа загрузки файлов на удаленный сервер - FTP-клиент, работающий с протоколом прикладного уровня FTP (File Transfer Protocol). Все эти протоколы прикладного уровня опираются на один и тот же протокол транспортного уровня - TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), который, получая поток данных от вышеуказанных программ, преобразует их в пакеты данных, где присутствует указание на конечное приложение, использующее эту информацию. Из рассмотренного нами примера следует, что данные, приходящие из сети, могут иметь различное назначение, и, соответственно, они обрабатываются различными программами, либо различными модулями одного и того же приложения. Во избежание путаницы при приеме и обработке информации каждая взаимодействующая с сетью программа имеет собственный идентификатор, который позволяет транспортному протоколу направлять данные именно тому приложению, для которого они предназначены. Такие идентификаторы носят название программных портов. В частности, протокол прикладного уровня SMTP, предназначенный для отправки сообщений электронной почты, работает обычно с портом 25, протокол входящей почты РОРЗ - с портом 110, протокол Telnet - с портом 23. Задача перенаправления потоков данных между программными портами лежит па транспортных протоколах.

На межсетевом уровне реализуется взаимодействие конкретных компьютеров распределенной вычислительной системы, другими словами, осуществляется процесс определения маршрута движения информации внутри локальной сети и выполняется отправка этой информации конкретному адресату. Данный процесс принято называть маршрутизацией. Получая пакет данных от протокола транспортного уровня вместе с запросом на его передачу и указанием получателя, протокол межсетевого уровня выясняет, на какой компьютер следует передать информацию, находится ли этот компьютер в пределах данного сегмента локальной сети или на пути к нему расположен шлюз, после чего трансформирует пакет в дейтаграмму - специальный фрагмент информации, передаваемый через сеть независимо от других аналогичных фрагментов, без образования виртуального канала (специально сконфигурированной среды для двустороннего обмена данными между несколькими устройствами) и подтверждения приема. В заголовок дейтаграммы записывается адрес компьютера-получателя пересылаемых данных и сведения о маршруте следования дейтаграммы. После чего она передается на канальный уровень.

ПРИМЕЧАНИЕ

Шлюз - это программа, при помощи которой можно передавать информацию между двумя сетевыми системами, использующими различные протоколы обмена данными.

Получая дейтаграмму, протокол межсетевого уровня определяет правильность ее приема, после чего выясняет, адресована ли она локальному компьютеру, или же ее следует направить по сети дальше. В случае, если дальнейшей пересылки не требуется, протокол межсетевого уровня удаляет заголовок дейтаграммы, вычисляет, какой из транспортных протоколов данного компьютера будет обрабатывать полученную информацию, трансформирует ее в соответствующий пакет и передает на транспортный уровень. Проиллюстрировать этот на первый взгляд сложный механизм можно простым примером. Предположим, на пеком компьютере одновременно используется два различных транспортных протокола: TCP/IP - для соединения с Интернетом и NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface) для работы в локальной сети. В этом случае данные, обрабатываемые на транспортном уровне, будут для этих протоколов различны, однако на межсетевом уровне информация будет передаваться посредством дейтаграмм одного и того же формата.

Наконец, на канальном уровне осуществляется преобразование дейтаграмм в соответствующий сигнал, который через коммуникационное устройство транслируется по сети. В самом простом случае, когда компьютер напрямую подключен к локальной сети того или иного стандарта посредством сетевого адаптера, роль протокола канального уровня играет драйвер этого адаптера, непосредственно реализующий интерфейс с сетью. В более сложных ситуациях на канальном уровне могут работать сразу несколько специализированных протоколов, каждый из которых выполняет собственный набор функций.

Протоколы канального уровня

Протоколы, обеспечивающие взаимодействие компьютера с сетью на самом низком, аппаратном уровне, во многом определяют топологию локальной сети, а также ее внутреннюю архитектуру. В настоящее время на практике достаточно часто применяется несколько различных стандартов построения локальных сетей, наиболее распространенными среди которых являются технологии Ethernet, Token Ring, Fiber Distributed Data Interface (FDDI) и ArcNet.

На сегодняшний день локальные сети, построенные на основе стандарта Ethernet, являются наиболее популярными как в нашей стране, так и во всем мире. На долю сетей Ethernet приходится почти девяносто процентов всех малых и домашних локальных сетей, что не удивительно, поскольку именно эта технология позволяет строить простые и удобные в эксплуатации и настройке локальные сети с минимумом затрат. Именно поэтому в качестве основного рассматриваемого нами стандарта будет принята именно технология Ethernet. Протоколы канального уровня поддержки Ethernet, как правило, встроены в оборудование, обеспечивающее подключение компьютера к локальной сети на физическом уровне. Стандарт Ethernet является широковещательным, то есть каждый подключенный к сети компьютер принимает всю следующую через его сетевой сегмент информацию - как предназначенную именно для этого компьютера, так и данные, направляемые на другую машину. Во всех сетях Ethernet применяется один и тот же алгоритм разделения среды передачи информации - множественный доступ с контролем несущей и обнаружением конфликтов (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, CSMA/CD).

В рамках технологии Ethernet сегодня различается несколько стандартов организации сетевых коммуникаций, определяющих пропускную способность канала связи и максимально допустимую длину одного сегмента сети, то есть расстояние между двумя подключенными к сети устройствами. Об этих стандартах мы побеседуем в следующей главе, посвященной изучению сетевого оборудования, пока же необходимо отметить, что в рамках стандарта Ethernet применяется, как правило, одна из двух различных топологий: конфигурация сети с общей шиной или звездообразная архитектура.

Протоколы межсетевого уровня

Протоколы уровня межсетевого взаимодействия, как уже упоминалось ранее, предназначены для определения маршрутов следования информации в локальной сети, приема и передачи дейтаграмм, а также для трансляции принятых данных протоколам более высокого уровня, если эти данные предназначены для обработки на локальном компьютере. К протоколам межсетевого уровня принято относить протоколы маршрутизации, такие как RIP (Routing Internet Protocol) и OSPF (Open Shortest Path First), а также протокол контроля и управления передачей данных ICMP (Internet Control Message Protocol). Но вместе с тем одним из самых известных протоколов межсетевого уровня является протокол IP.

Протокол IP

Протокол IP (Internet Protocol) используется как в глобальных распределенных системах, например в сети Интернет, так и в локальных сетях. Впервые протокол IP применялся еще в сети ArpaNet, являвшейся предтечей современного Интернета, и с тех пор он уверенно удерживает позиции в качестве одного из наиболее распространенных и популярных протоколов межсетевого уровня.

Поскольку межсетевой протокол IP является универсальным стандартом, он нередко применяется в так называемых составных сетях, то есть сетях, использующих различные технологии передачи данных и соединяемых между собой посредством шлюзов. Этот же протокол «отвечает» за адресацию при передаче информации в сети. Как осуществляется эта адресация?

Каждый человек, живущий на Земле, имеет адрес, по которому его в случае необходимости можно разыскать. Думаю, ни у кого не вызовет удивления то, что каждая работающая в Интернете или локальной сети машина также имеет свой уникальный адрес. Адреса в компьютерных сетях разительно отличаются от привычных нам почтовых. Боюсь, совершенно бесполезно писать на отправляемом вами в Сеть пакете информации нечто вроде «Компьютеру Intel Pentium III 1300 Mhz, эсквайру, Пэнии-Лэйн 114, Ливерпуль, Англия». Увидев такую надпись, ваша персоналка в лучшем случае фундаментально зависнет. Но если вы укажете компьютеру в качестве адреса нечто вроде 195.85.102.14, машина вас прекрасно поймет.

Именно стандарт IP подразумевает подобную запись адресов подключенных к сети компьютеров. Такая запись носит название IP-адрес.

Из приведенного примера видно, что IP-адрес состоит из четырех десятичных идентификаторов, или октетов, по одному байту каждый, разделенных точкой. Левый октет указывает тип локальной интрасети (под термином «интрасеть» (intranet) здесь понимается частная корпоративная или домашняя локальная сеть, имеющая подключение к Интернету), в которой находится искомый компьютер. В рамках данного стандарта различается несколько подвидов интрасетей, определяемых значением первого октета. Это значение характеризует максимально возможное количество подсетей и узлов, которые может включать такая сеть. В табл. 2.1 приведено соответствие классов сетей значению первого октета IP-адреса.

Таблица 2.1. Соответствие классов сетей значению первого октета IP-адреса

Адреса класса А используются в крупных сетях общего пользования, поскольку позволяют создавать системы с большим количеством узлов. Адреса класса В, как правило, применяют в корпоративных сетях средних размеров, адреса класса С - в локальных сетях небольших предприятий. Для обращения к группам машин предназначены широковещательные адреса класса D, адреса класса Е пока не используются: предполагается, что со временем они будут задействованы с целью расширения стандарта. Значение первого октета 127 зарезервировано для служебных целей, в основном для тестирования сетевого оборудования, поскольку IP-пакеты, направленные на такой адрес, не передаются в сеть, а ретранслируются обратно управляющей надстройке сетевого программного обеспечения как только что принятые. Кроме того, существует набор так называемых «выделенных» IP-адресов, имеющих особое значение. Эти адреса приведены в табл. 2.2.

Таблица 2.2. Значение выделенных IP-адресов

ПРИМЕЧАНИЕ

Хостом принято называть любой подключенный к Интернету компьютер независимо от его назначения.

Как уже упоминалось ранее, небольшие локальные сети могут соединяться между собой, образуя более сложные и разветвленные структуры. Например, локальная сеть предприятия может состоять из сети административного корпуса и сети производственного отдела, сеть административного корпуса, в свою очередь, может включать в себя сеть бухгалтерии, планово-экономического отдела и отдела маркетинга. В приведенном выше примере сеть более низкого уровня является подсетью системы более высокого уровня, то есть локальная сеть бухгалтерии - подсеть для сети административного корпуса, а та, в свою очередь, - подсеть для сети всего предприятия в целом.

Однако вернемся к изучению структуры IP-адреса. Последний (правый) идентификатор IP-адреса обозначает номер компьютера в данной локальной сети. Все, что расположено между правым и левым октетами в такой записи, - номера подсетей более низкого уровня. Непонятно? Давайте разберем на примере. Положим, мы имеем некий адрес в Интернете, на который хотим отправить пакет с набором свеженьких анекдотов. В качестве примера возьмем тот же IP-адрес- 195.85.102.14. Итак, мы отправляем пакет в 195-ю подсеть сети Интернет, которая, как видно из значения первого октета, относится к классу С. Допустим, 195-я сеть включает в себя еще 902 подсети, но наш пакет высылается в 85-ю. Она содержит 250 подсетей

более низкого порядка, но нам нужна 102-я. Ну и, наконец, к 102-й сети подключено 40 компьютеров. Исходя из рассматриваемого нами адреса, подборку анекдотов получит машина, имеющая в этой сетевой системе номер 14. Из всего сказанного выше становится очевидно, что IP-адрес каждого компьютера, работающего как в локальной сети, так и в глобальных вычислительных системах, должен быть уникален.

Централизованным распределением IP-адресов в локальных сетях занимается государственная организация - Стенфордский международный научно-исследовательский институт (Stanford Research Institute, SRI International), расположенный в самом сердце Силиконовой долины - городе Мэнло-Парк, штат Калифорния, США. Услуга по присвоению новой локальной сети IP-адресов бесплатная, и занимает она приблизительно неделю. Связаться с данной организацией можно по адресу SRI International, Room EJ210, 333 Ravenswood Avenue, Menlo Park, California 94025, USA,

no телефону в США 1-800-235-3155

или по адресу электронной почты, который можно найти на сайте http://www.sri.com.

Однако большинство администраторов небольших локальных сетей, насчитывающих 5-10 компьютеров, назначают IP-адреса подключенным к сети машинам самостоятельно, исходя из описанных выше правил адресации в IP-сетях. Тацой подход вполне имеет право на жизнь, но вместе с тем произвольное назначение IP-адресов может стать проблемой, если в будущем такая сеть будет соединена с другими локальными сетями или в ней будет организовано прямое подключение к Интернету. В данном случае случайное совпадение нескольких IP-адресов может привести к весьма неприятным последствиям, например к ошибкам в маршрутизации передаваемых по сети данных или отказу в работе всей сети в целом.

Небольшие локальные сети, насчитывающие ограниченное количество компьютеров, должны запрашивать для регистрации адреса класса С. При этом каждой из таких сетей назначаются только два первых октета IP-адреса, например 197.112.Х.Х, на практике это означает, что администратор данной сети может создавать подсети и назначать номера узлов в рамках каждой из них произвольно, исходя из собственных потребностей.

Большие локальные сети, использующие в качестве базового межсетевой протокол IP, нередко применяют чрезвычайно удобный способ структуризации всей сетевой системы путем разделения общей IP-сети на подсети. Например, если вся сеть предприятия состоит из ряда объединенных вместе локальных сетей Ethernet, то в ней может быть выделено несколько структурных составляющих, то есть подсетей, отличающихся значением третьего октета IP-адреса. Как правило, в качестве каждой из подсетей используется физическая сеть какого-либо отдела фирмы, скажем, сеть Ethernet, объединяющая все компьютеры бухгалтерии. Такой подход, во-первых, позволяет

излишне не расходовать IP-адреса, а во-вторых, предоставляет определенные удобства с точки зрения администрирования: например, администратор может открыть доступ к Интернету только для одной из вверенных ему подсетей или на время отключить одну из подсетей от локальной сети предприятия. Кроме того, в случае если сетевой администратор решит, что третий октет IP-адреса описывает номер подсети, а четвертый - номер узла в ней, то такая информация записывается в локальных таблицах маршрутизации сети вашего предприятия и не видна извне. Другими словами, данный подход обеспечивает большую безопасность.

Для того чтобы программное обеспечение могло автоматически выделять номера конкретных компьютеров из используемых в данной сетевой системе IP-адресов, применяются так называемые маски подсети. Принцип, по которому осуществляется распознавание номеров узлов в составе IP-адреса, достаточно прост: биты маски подсети, обозначающие номер самой IP-сети, должны быть равны единице, а биты, определяющие номер узла, - нулю. Именно поэтому в большинстве локальных IP-сетей класса С в качестве маски подсети принято значение 255.255.255.0: при такой конфигурации в состав общей сети может быть включено до 256 подсетей, в каждой из которых работает до 254 компьютеров. В ряде случаев это значение может изменяться, например, если возникла необходимость использовать в составе сети количество подсетей большее, чем 256, можно использовать маску подсети формата 255.255.255.195. В этой конфигурации сеть может включать до 1024 подсетей, максимальное число компьютеров в каждой из которых не должно превышать 60.

В локальных сетях, работающих под управлением межсетевого протокола IP, помимо обозначения IP-адресов входящих в сеть узлов принято также символьное обозначение компьютеров: например, компьютер с адресом 192.112.85.7 может иметь сетевое имя Localhost. Таблица соответствий IP-адресов символьным именам узлов содержится в специальном файле hosts, хранящемся в одной из системных папок; в частности, в операционной системе Microsoft Windows XP этот файл можно отыскать в папке flKCK:\Windows\system32\drivers\etc\. Синтаксис записи таблицы сопоставлений имен узлов локальной сети IP-адресам достаточно прост: каждый элемент таблицы должен быть расположен в новой строке, IP-адрес располагается в первом столбце, а за ним следует имя компьютера, при этом IP-адрес и имя должны быть разделены как минимум одним пробелом. Каждая из строк таблицы может включать произвольный комментарий, обозначаемый символом #. Пример файла hosts приведен ниже:

192.112.85.7 localhost # этот компьютер

192.112.85.1 server # сервер сети

192.112.85.2 director # компьютер приемной директора

192.112.85.5 admin # компьютер системного администратора

Как правило, файл hosts создается для какой-либо конкретной локальной сети, и его копия хранится на каждом из подключенных к ней компьютеров. В случае, если один из узлов сети имеет несколько IP-адресов, то в таблице соответствий обычно указывается лишь один из них, вне зависимости от того, какой из адресов реально используется. При получении из сети IP-пакета, предназначенного для данного компьютера, протокол IP сверится с таблицей маршрутизации и на основе анализа заголовка IP-пакета автоматически опознает любой из IP-адресов, назначенных данному узлу.

Помимо отдельных узлов сети собственные символьные имена могут иметь также входящие в локальную сеть подсети. Таблица соответствий IP-адресов именам подсетей содержится в файле networks, хранящемся в той же папке, что и файл hosts. Синтаксис записи данной таблицы сопоставлений несколько отличается от предыдущего, и в общем виде выглядит следующим образом: <сетевяе имя> <номер сети> [псевдонимы...] [#<конментарий>]

где сетевое имя - имя, назначенное каждой подсети, номер сети - часть IP-адреса подсети (за исключением номеров более мелких подсетей, входящих в данную подсеть, и номеров узлов), псевдонимы - необязательный параметр, указывающий на возможные синонимы имен подсетей: они используется в случае, если какая-либо подсеть имеет несколько различных символьных имен; и, наконец, комментарий - произвольный комментарий, поясняющий смысл каждой записи. Пример файла networks приведен ниже:

loopback 127

marketing 192.112.85 # отдел маркетинга

buhgalteria 192.112.81 # бухгалтерия

workshop 192.112.80 # сеть производственного цеха

workgroup 192.112.10 localnetwork # основная рабочая группа

Обратите внимание на то обстоятельство, что адреса, начинающиеся на 127, являются зарезервированными для протокола IP, а подсеть с адресом 192.112.10 в нашем примере имеет два символьных имени, используемых совместно.

Файлы hosts и networks не оказывают непосредственного влияния на принципиальный механизм работы протокола IP и используются в основном прикладными программами, однако они существенно облегчают настройку и администрирование локальной сети.

Протокол IPX

Протокол IPX (Internet Packet Exchange) является межсетевым протоколом, используемым в локальных сетях, узлы которых работают под управлением операционных систем семейства Nowell Netware. Данный протокол обеспечивает передачу дейтаграмм в таких сетях без организации логического соединения - постоянного двустороннего обмена данными между двумя узлами сети, которое организуется протоколом транспортного уровня. Разработанный на основе технологий Nowell, этот некогда популярный протокол в силу несовместимости с чрезвычайно распространенным стеком протоколов TCP/IP в настоящее время медленно, но верно утрачивает свои позиции.

Как и межсетевой протокол IP, IPX способен поддерживать широковещательную передачу данных посредством дейтаграмм длиной до 576 байт, 30 из которых занимает заголовок пакета. В сетях IPX используются составные адреса узлов, состоящих из номера сети, адреса узла и адреса прикладной программы, для которой предназначен передаваемый пакет информации, который также носит наименование гнезда или сокета. Для обеспечения обмена данными между несколькими сетевыми приложениями в многозадачной среде на узле, работающем под управлением протокола IPX, должно быть одновременно открыто несколько сокетов.

Поскольку в процессе трансляции данных протокол IPX не запрашивает подтверждения получения дейтаграмм, доставка данных в таких сетях не гарантируется, и потому функции контроля над передачей информации возлагаются на сетевое программное обеспечение. Фактически IPX обеспечивает только инкапсуляцию транслируемых по сети потоков данных в дейтаграммы, их маршрутизацию и передачу пакетов протоколам более высокого уровня.

Протоколам канального уровня IPX передает пакеты данных, имеющие следующую логическую структуру:

- контрольная сумма, предназначенная для определения целостности передаваемого пакета (2 байта);

- указание на длину пакета (2 байта);

- данные управления транспортом (1 байт);

- адрес сети назначения (4 байта);

- адрес узла назначения (6 байт);

- номер сокета назначения (2 байта);

- адрес сети-отправителя (4 байта);

- адрес узла-отправителя (6 байт);

- номер сокета-отправителя (2 байта);

- передаваемая информация (0-546 байт).

Протоколы канального уровня размещают этот пакет внутри кадра сети и передают его в распределенную вычислительную систему.

Транспортные протоколы

Как уже упоминалось ранее, протоколы транспортного уровня обеспечивают контроль над передачей данных между межсетевыми протоколами и приложениями уровня операционной системы. В настоящее время в локальных сетях наиболее распространено несколько разновидностей транспортных протоколов.

Протокол TCP

Протокол IP позволяет только транслировать данные. Для того чтобы управлять этим процессом, служит протокол TCP (Transmission Control Protocol), опирающийся на возможности протокола IP. Как же контролируется передача информации?

Положим, вы хотите переслать по почте вашему другу толстый журнал, не потратив при этом денег на отправку бандероли. Как решить эту проблему, если почта отказывается принимать письма, содержащие больше нескольких бумажных листов? Выход простой: разделить журнал на страницы и отправлять их отдельными письмами. По номерам страниц ваш друг сможет собрать журнал целиком. Приблизительно таким же способом работает протокол TCP. Он дробит информацию на несколько частей, присваивает каждой части номер, по которому данные впоследствии можно будет соединить воедино, добавляет к ней «служебную» информацию и укладывает все это в отдельный «IP-конверт». Далее этот «конверт» отправляется по сети - ведь протокол межсетевого уровня умеет обрабатывать подобную информацию. Поскольку в такой схеме протоколы TCP и IP тесно связаны, их часто объединяют в одно понятие: TCP/IP. Размер передаваемых в Интернете TCP/IP-пакетов составляет, как правило, от 1 до 1500 байт, что связано с техническими характеристиками сети.

Наверняка, пользуясь услугами обычной почтовой связи, вы сталкивались с тем, что обычные письма, посылки и иные почтовые отправления теряются и приходят совсем не туда, куда нужно. Те же проблемы характерны и для локальных сетей. На почте такие неприятные ситуации решают руководители почтовых отделений, а в сетевых системах этим занимается протокол TCP. Если какой-либо пакет данных не был доставлен получателю вовремя, TCP повторяет пересылку до тех пор, пока информация не будет принята корректно и в полном объеме.

В действительности данные, передаваемые по электронным сетям, не только теряются, но зачастую искажаются из-за помех на линиях связи. Встроенные в TCP алгоритмы контроля корректности передачи данных решают и эту проблему. Одним из самых известных механизмов контроля правильности пересылки информации является метод, согласно которому в заголовок каждого передаваемого пакета записывается некая контрольная сумма, вычисленная компьютером-отправителем. Компьютер-получатель по аналогичной системе вычисляет контрольную сумму и сравнивает ее с числом, имеющимся в заголовке пакета. Если цифры не совпадают, TCP пытается повторить передачу.

Следует отметить также, что при отправке информационных пакетов протокол TCP требует от компьютера-получателя подтверждения приема информации. Это организуется путем создания временных задержек при приеме-передаче - тайм-аутов, или ожиданий. Тем временем отправитель продолжает пересылать данные. Образуется некий объем уже переданных, но еще не подтвержденных данных. Иными словами, TCP организует двунаправленный обмен информацией, что обеспечивает более высокую скорость ее трансляции.

При соединении двух компьютеров их модули TCP следят за состоянием связи. При этом само соединение, посредством которого осуществляется обмен данными, носит название виртуального или логического канала.

Фактически протокол TCP является неотъемлемой частью стека протоколов TCP/IP, и именно с его помощью реализуются все функции контроля над передачей информации по сети, а также задачи ее распределения между клиентскими приложениями.

Протокол SPX

В точности так же, как протокол TCP для IP-сетей, для сетей, построенных на базе межсетевого протокола IPX, транспортным протоколом служит специальный протокол SPX (Sequenced Pocket eXchange). В таких локальных сетях протокол SPX выполняет следующий набор функций:

- инициализация соединения;

- организация виртуального канала связи (логического соединения);

- проверка состояния канала;

- контроль передачи данных;

- разрыв соединения.

Поскольку транспортный протокол SPX и межсетевой протокол IPX тесно связаны между собой, их нередко объединяют в общее понятие - семейство протоколов IPX/SPX. Поддержка данного семейства протоколов реализована не только в операционных системах семейства Nowell Netware, но и в ОС Microsoft Windows 9x/Me/NT/2000/XP, Unix/Linux и OS/2.

Протоколы NetBIOS/NetBEUI

Разработанный компанией IBM транспортный протокол NetBIOS (Network Basic Input/Output System) является базовым протоколом для локальных

сетей, работающих под управлением операционных систем семейств Nowell Netware и OS/2, однако его поддержка реализована также и в ОС Microsoft Windows, и в некоторых реализациях Unix-совместимых операционных систем. Фактически можно сказать, что данный протокол работает сразу на нескольких логических уровнях стека протоколов: на транспортном уровне он организует интерфейс между сетевыми приложениями в качестве надстройки над протоколами IPX/SPX, на межсетевом - управляет маршрутизацией дейтаграмм, на канальном уровне - организует обмен сообщениями между различными узлами сети.

В отличие от других протоколов, NetBIOS осуществляет адресацию в локальных сетях на основе уникальных имен узлов и практически не требует настройки, благодаря чему остается весьма привлекательным для системных администраторов, управляющих сетями с небольшим числом компьютеров. В качестве имен хостов протоколом NetBIOS используются значащие последовательности длиной в 16 байт, то есть каждый узел сети имеет собственное уникальное имя (permanent name), которое образуется из сетевого адреса машины с добавлением десяти служебных байтов. Кроме этого, каждый компьютер в сетях NetBIOS имеет произвольное символьное имя, равно как произвольные имена могут иметь логические*рабочие группы, объединяющие несколько работающих совместно узлов - такие имена могут назначаться и удаляться по желанию системного администратора. Имена узлов служат для идентификации компьютера в сети, имена рабочих групп могут служить, в частности, для отправки данных нескольким компьютерам группы или для обращения к целому ряду сетевых узлов одновременно.

При каждом подключении к распределенной вычислительной системе протокол NetBIOS осуществляет опрос локальной сети для проверки уникальности имени узла; поскольку несколько узлов сети могут иметь идентичные групповые имена, определение уникальности группового имени не производится.

Специально для локальных сетей, работающих на базе стандарта NetBIOS, корпорацией IBM был разработан расширенный интерфейс для этого протокола, который получил название NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface). Этот протокол рассчитан на поддержку небольших локальных сетей, включающих не более 150-200 машин, и по причине того, что данный протокол может использоваться только в отдельных сегментах локальных сетей (пакеты NetBEUI не могут транслироваться через мосты - устройства, соединяющие несколько локальных сетей, нередко использующих различную среду передачи данных или различную топологию), этот стандарт считается устаревшим и более не поддерживается операционной системой Microsoft Windows XP, хотя его поддержка имеется в ОС семейства Windows 9х/МЕ/2000.

Прикладные протоколы

Протоколы прикладного уровня служат для передачи информации конкретным клиентским приложениям, запущенным на сетевом компьютере. В IP-сетях протоколы прикладного уровня опираются на стандарт TCP и выполняют ряд специализированных функций, предоставляя пользовательским программам данные строго определенного назначения. Ниже мы кратко рассмотрим несколько прикладных протоколов стека TCP/IP.

Протокол FTP

Как следует из названия, протокол FTP (File Transfer Protocol) предназначен для передачи файлов через Интернет. Именно на базе этого протокола реализованы процедуры загрузки и выгрузки файлов на удаленных узлах Всемирной Сети. FTP позволяет переносить с машины па машину не только файлы, но и целые папки, включающие поддиректории на любую глубину вложений. Осуществляется это путем обращения к системе команд FTP, описывающих ряд встроенных функций данного протокола.

Протоколы РОРЗ и SMTP

Прикладные протоколы, используемые при работе с электронной почтой, называются SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) и РОРЗ (Post Office Protocol), первый «отвечает» за отправку исходящей корреспонденции, второй - за доставку входящей.

В функции этих протоколов входит организация доставки сообщений e-mail и передача их почтовому клиенту. Помимо этого, протокол SMTP позволяет отправлять несколько сообщений в адрес одного получателя, организовывать промежуточное хранение сообщений, копировать одно сообщение для отправки нескольким адресатам. И РОРЗ, и SMTP обладают встроенными механизмами распознавания адресов электронной почты, а также специальными модулями повышения надежности доставки сообщений.

Протокол HTTP

Протокол HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) обеспечивает передачу с удаленных серверов на локальный компьютер документов, содержащих код разметки гипертекста, написанный на языке HTML или XML, то есть веб-страниц. Данный прикладной протокол ориентирован прежде всего на предоставление информации программам просмотра веб-страниц, веб-браузерам, наиболее известными из которых являются такие приложения, как Microsoft Internet Explorer и Netscape Communicator.

Именно с использованием протокола HTTP организуется отправка запросов удаленным http-серверам сети Интернет и обработка их откликов; помимо

этого HTTP позволяет использовать для вызова ресурсов Всемирной сети адреса стандарта доменной системы имен (DNS, Domain Name System), то есть обозначения, называемые URL (Uniform Resource Locator) вида http:/ /www.domain.zone/page.htm (.html).

Протокол TELNET

Протокол TELNET предназначен для организации терминального доступа к удаленному узлу посредством обмена командами в символьном формате ASCII. Как правило, для работы с сервером по протоколу TELNET на стороне клиента должна быть установлена специальная программа, называемая telnet-клиентом, которая, установив связь с удаленным узлом, открывает в своем окне системную консоль операционной оболочки сервера. После этого вы можете управлять серверным компьютером в режиме терминала, как своим собственным (естественно, в очерченных администратором рамках). Например, вы получите возможность изменять, удалять, создавать, редактировать файлы и папки, а также запускать на исполнение программы на диске серверной машины, сможете просматривать содержимое папок других пользователей. Какую бы операционную систему вы ни использовали, протокол Telnet позволит вам общаться с удаленной машиной «на равных». Например, вы без труда сможете открыть сеанс UNIX на компьютере, работающем под управлением MS Windows.

Протокол UDP

Прикладной протокол передачи данных UDP (User Datagram Protocol) используется на медленных линиях для трансляции информации как дейтаграмм.

Дейтаграмма содержит полный комплекс данных, необходимых для ее отсылки и получения. При передаче дейтаграмм компьютеры не занимаются обеспечением стабильности связи, поэтому следует принимать особые меры для обеспечения надежности.

Схема обработки информации протоколом UDP, в принципе, такая же, как и в случае с TCP, но с одним отличием: UDP всегда дробит информацию по одному и тому же алгоритму, строго определенным образом. Для осуществления связи с использованием протокола UDP применяется система отклика: получив UDP-пакет, компьютер отсылает отправителю заранее обусловленный сигнал. Если отправитель ожидает сигнал слишком долго, он просто повторяет передачу.

На первый взгляд может показаться, что протокол UDP состоит сплошь из одних недостатков, однако есть в нем и одно существенное достоинство: прикладные интернет-программы работают с UDP в два раза быстрее, чем с его более высокотехнологичным собратом TCP.

Сквозные протоколы и шлюзы

Интернет - это единая глобальная структура, объединяющая на сегодня около 13 000 различных локальных сетей, не считая отдельных пользователей. Раньше все сети, входившие в состав Интернета, использовали сетевой протокол IP. Однако настал момент, когда пользователи локальных систем, не использующих IP, тоже попросились в лоно Интернета. Так появились шлюзы.

Поначалу через шлюзы транслировалась только электронная почта, но вскоре пользователям и этого стало мало. Теперь посредством шлюзов можно передавать любую информацию - и графику, и гипертекст, и музыку, и даже видео. Информация, пересылаемая через такие сети другим сетевым системам, транслируется с помощью сквозного протокола, обеспечивающего беспрепятственное прохождение IP-пакетов через не IP-сеть.

Протоколы Интернет прикладного уровня

Самый верхний уровень в иерархии протоколов Интернет занимают следующие протоколы прикладного уровня:

- DNS - распределенная система доменных имен, которая по запросу, содержащему доменное имя хоста сообщает IP адрес;

- HTTP - протокол передачи гипертекста в Интернет;

- HTTPS - расширение протокола HTTP, поддерживающее шифрование;

- FTP (File Transfer Protocol - RFC 959) - протокол, предназначенный для передачи файлов в компьютерных сетях;

- Telnet (TELecommunication NETwork - RFC 854) - сетевой протокол для реализации текстового интерфейса по сети;

- SSH (Secure Shell - RFC 4251) - протокол прикладного, позволяющий производить удаленное управление операционной системой и передачу файлов. В отличие от Telnet шифрует весь трафик;

- POP3 – протокол почтового клиента, который используется почтовым клиентом для получения сообщений электронной почты с сервера;

- IMAP - протокол доступа к электронной почте в Интернет;

- SMTP – протокол, который используется для отправки почты от пользователей к серверам и между серверами для дальнейшей пересылки к получателю;

- LDAP - протокол для доступа к службе каталогов X.500, является широко используемым стандартом доступа к службам каталогов;

- XMPP (Jabber) - основанный на XML расширяемый протокол для мгновенного обмена сообщениями в почти реальном времени;

- SNMP - базовый протокол управления сети Internet.

Рассмотрим более подробно некоторые из этих протоколов.

FTP позволяет подключаться к серверам FTP, просматривать содержимое каталогов и загружать файлы с сервера или на сервер; кроме того, возможен режим передачи файлов между серверам; FTP позволяет обмениваться файлами и выполнять операции над ними через TCP-сети. Данный протокол работает независимо от операционных систем. Исторически протокол FTP предложил открытую функциональность, обеспечивая прозрачный перенос файлов с одного компьютера на другой по сети. Это не так тривиально, как может показаться, так как у разнотипных компьютеров могут различаться размеры слов, биты в словах могут храниться в неодинаковом порядке или использоваться разные форматы слов.

- Telnet

Название "telnet" имеют также некоторые утилиты, реализующие клиентскую часть протокола. Протокол telnet работает в соответствии с принципами архитектуры "клиент-сервер" и обеспечивает эмуляцию алфавитно-цифрового терминала, ограничивая пользователя режимом командной строки. Приложение telnet предоставило язык для общения терминалов с удаленными компьютерами. Когда появилась сеть ARPANET, для каждой компьютерной системы требовались собственные терминалы. Приложение telnet стало общим знаменателем для терминалов. Достаточно было написать для каждого компьютера программное обеспечение, поддерживающее "терминал telnet ", чтобы один терминал мог взаимодействовать с компьютерами всех типов.

Сходен по функциональности с протоколами telnet и rlogin, но, в отличие от них, шифрует весь трафик, включая и передаваемые пароли. SSH-клиенты и SSH-серверы имеются для большинства операционных систем.

- Почтовые протоколы .

Хотя telnet и FTP были (и остаются) полезными, первым приложением, совершившим переворот в сознании пользователей компьютеров сети ARPANET, стала электронная почта. До сети ARPANET существовали системы электронной почты, но все они были однокомпьютерными системами. В 1972 г. Рэй Томлинсон (Ray Tomlinson) из компании BBN написал первый пакет, предоставляющий распределенные почтовые услуги в компьютерной сети из нескольких компьютеров. Уже к 1973 г. исследования управления ARPA показали, что три четверти всего трафика сети ARPANET составляла электронная почта. Польза электронной почты оказалась столь велика, что все больше пользователей стремилось подключиться к сети ARPANET, в результате чего возрастала потребность в добавлении новых узлов и использовании высокоскоростных линий. Таким образом, появилась тенденция, сохраняющаяся и по сей день.

- POP3 (Post Office Protocol Version 3 - RFC 1939) - протокол, который используется почтовым клиентом для получения сообщений электронной почты с почтового сервера;

- IMAP (Internet Message Access Protocol - RFC 3501) - протокол доступа к электронной почте. Аналогичен POP3, однако предоставляет пользователю богатые возможности для работы с почтовыми ящиками, находящимися на центральном сервере. Электронными письмами можно манипулировать с компьютера пользователя (клиента) без необходимости постоянной пересылки с сервера и обратно файлов с полным содержанием писем.

- SMTP (Simple Mail Transfer Protocol - RFC 2821) - протокол, предназначенный для передачи электронной почты. Используется для отправки почты от пользователей к серверам и между серверами для дальнейшей пересылки к получателю. Для приема почты почтовый клиент должен использовать протоколы POP3 или IMAP.

Базовым протоколом сети гипертекстовых ресурсов Веб является протокол HTTP. В его основу положено взаимодействие "клиент-сервер ", то есть предполагается, что:

- Потребитель-клиент инициировав соединение с поставщиком-сервером посылает ему запрос;

- Поставщик-сервер , получив запрос, производит необходимые действия и возвращает обратно клиенту ответ с результатом.

При этом возможны два способа организации работы компьютера-клиента:

- Тонкий клиент - это компьютер-клиент, который переносит все задачи по обработке информации на сервер. Примером тонкого клиента может служить компьютер с браузером, использующийся для работы с веб-приложениями.

- Толстый клиент , напротив, производит обработку информации независимо от сервера , использует последний в основном лишь для хранения данных.

Прежде чем перейти к конкретным клиент-серверным веб-технологиям, рассмотрим основные принципы и структуру базового протокола HTTP.

Протокол HTTP

HTTP (HyperText Transfer Protocol - RFC 1945, RFC 2616) - протокол прикладного уровня для передачи гипертекста.

Центральным объектом в HTTP является ресурс , на который указывает URI в запросе клиента. Обычно такими ресурсами являются хранящиеся на сервере файлы. Особенностью протокола HTTP является возможность указать в запросе и ответе способ представления одного и того же ресурса по различным параметрам: формату, кодировке, языку и т. д. Именно благодаря возможности указания способа кодирования сообщения клиент и сервер могут обмениваться двоичными данными, хотя изначально данный протокол предназначен для передачи символьной информации. На первый взгляд это может показаться излишней тратой ресурсов. Действительно, данные в символьном виде занимают больше памяти, сообщения создают дополнительную нагрузку на каналы связи, однако подобный формат имеет много преимуществ. Сообщения, передаваемые по сети, удобочитаемы, и, проанализировав полученные данные, системный администратор может легко найти ошибку и устранить ее. При необходимости роль одного из взаимодействующих приложений может выполнять человек, вручную вводя сообщения в требуемом формате.

В отличие от многих других протоколов, HTTP является протоколом без памяти. Это означает, что протокол не хранит информацию о предыдущих запросах клиентов и ответах сервера. Компоненты, использующие HTTP, могут самостоятельно осуществлять сохранение информации о состоянии, связанной с последними запросами и ответами. Например, клиентское веб-приложение, посылающее запросы, может отслеживать задержки ответов, а веб-сервер может хранить IP-адреса и заголовки запросов последних клиентов.

Все программное обеспечение для работы с протоколом HTTP разделяется на три основные категории:

- Серверы - поставщики услуг хранения и обработки информации (обработка запросов).

- Клиенты - конечные потребители услуг сервера (отправка запросов).

- Прокси-серверы для поддержки работы транспортных служб.

Основными клиентами являются браузеры например: InternetExplorer, Opera, MozillaFirefox, NetscapeNavigator и другие. Наиболее популярными реализациями веб-серверов являются: InternetInformationServices (IIS), Apache, lighttpd, nginx. Наиболее известные реализации прокси-серверов: Squid, UserGate, Multiproxy, Naviscope.

"Классическая" схема HTTP-сеанса выглядит так.

- Установление TCP-соединения.

- Запрос клиента.

- Ответ сервера.

- Разрыв TCP-соединения.

Таким образом, клиент посылает серверу запрос, получает от него ответ, после чего взаимодействие прекращается. Обычно запрос клиента представляет собой требование передать HTML-документ или какой-нибудь другой ресурс, а ответ сервера содержит код этого ресурса.

В состав HTTP-запроса, передаваемого клиентом серверу, входят следующие компоненты.

- Строка состояния (иногда для ее обозначения используют также термины строка-статус, или строка запроса).

- Поля заголовка.

- Пустая строка.

- Тело запроса.

Строку состояния вместе с полями заголовка иногда называют также заголовком запроса .

Рис. 2.1. Структура запроса клиента.

Строка состояния имеет следующий формат:

метод_запроса URL_pecypca версия_протокола_НТТР

Рассмотрим компоненты строки состояния, при этом особое внимание уделим методам запроса.

Метод , указанный в строке состояния, определяет способ воздействия на ресурс, URL которого задан в той же строке. Метод может принимать значения GET, POST, HEAD, PUT, DELETE и т.д. Несмотря на обилие методов, для веб-программиста по-настоящему важны лишь два из них: GET и POST.

- GET. Согласно формальному определению, метод GET предназначается для получения ресурса с указанным URL. Получив запрос GET, сервер должен прочитать указанный ресурс и включить код ресурса в состав ответа клиенту. Ресурс, URL которого передается в составе запроса, не обязательно должен представлять собой HTML-страницу, файл с изображением или другие данные. URL ресурса может указывать на исполняемый код программы, который, при соблюдении определенных условий, должен быть запущен на сервере. В этом случае клиенту возвращается не код программы, а данные, сгенерированные в процессе ее выполнения. Несмотря на то что, по определению, метод GET предназначен для получения информации, он может применяться и в других целях. Метод GET вполне подходит для передачи небольших фрагментов данных на сервер.

- POST. Согласно тому же формальному определению, основное назначение метода POST - передача данных на сервер. Однако, подобно методу GET, метод POST может применяться по-разному и нередко используется для получения информации с сервера. Как и в случае с методом GET, URL, заданный в строке состояния, указывает на конкретный ресурс. Метод POST также может использоваться для запуска процесса.

- Методы HEAD и PUT являются модификациями методов GET и POST.

Версия протокола HTTP, как правило, задается в следующем формате:

HTTP/версия.модификация

Поля заголовка , следующие за строкой состояния, позволяют уточнять запрос, т.е. передавать серверу дополнительную информацию. Поле заголовка имеет следующий формат:

Имя_поля: Значение

Назначение поля определяется его именем, которое отделяется от значения двоеточием.

Имена некоторых наиболее часто встречающихся в запросе клиента полей заголовка и их назначение приведены в таблице 2.1 .

| Таблица 2.1. Поля заголовка запроса HTTP. | |

| Поля заголовка HTTP-запроса | Значение |

| Host | Доменное имя или IP-адрес узла, к которому обращается клиент |

| Referer | URL документа, который ссылается на ресурс, указанный в строке состояния |

| From | Адрес электронной почты пользователя, работающего с клиентом |

| Accept | MIME-типы данных, обрабатываемых клиентом. Это поле может иметь несколько значений, отделяемых одно от другого запятыми. Часто поле заголовка Accept используется для того, чтобы сообщить серверу о том, какие типы графических файлов поддерживает клиент |

| Accept-Language | Набор двухсимвольных идентификаторов, разделенных запятыми, которые обозначают языки, поддерживаемые клиентом |

| Accept-Charset | Перечень поддерживаемых наборов символов |

| Content-Type | MIME-тип данных, содержащихся в теле запроса (если запрос не состоит из одного заголовка) |

| Content-Length | Число символов, содержащихся в теле запроса (если запрос не состоит из одного заголовка) |

| Range | Присутствует в том случае, если клиент запрашивает не весь документ, а лишь его часть |

| Connection | Используется для управления TCP-соединением. Если в поле содержится Close, это означает, что после обработки запроса сервер должен закрыть соединение. Значение Keep-Alive предлагает не закрывать TCP-соединение, чтобы оно могло быть использовано для последующих запросов |

| User-Agent | Информация о клиенте |

Во многих случаях при работе в Веб тело запроса отсутствует. При запуске CGI-сценариев данные, передаваемые для них в запросе, могут размещаться в теле запроса.

Ниже представлен пример HTML-запроса, сгенерированного браузером

GET http://oak.oakland.edu/ HTTP/1.0

Connection: Keep-Alive

User-Agent: Mozilla/4.04 (Win95; I)

Host: oak.oakland.edu

Accept: image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, image/png, */*

Accept-Language: en

Accept-Charset: iso-8859-l,*,utf-8

Получив от клиента запрос, сервер должен ответить ему. Знание структуры ответа сервера необходимо разработчику веб-приложений, так как программы, которые выполняются на сервере, должны самостоятельно формировать ответ клиенту.

Подобно запросу клиента, ответ сервера также состоит из четырех перечисленных ниже компонентов.

- Строка состояния.

- Поля заголовка.

- Пустая строка.

- Тело ответа.

Ответ сервера клиенту начинается со строки состояния, которая имеет следующий формат:

Версия_протокола Код_ответа Пояснительное_сообщение

- Версия_протокола задается в том же формате, что и в запросе клиента, и имеет тот же смысл.

- Код_ответа - это трехзначное десятичное число, представляющее в закодированном виде результат обслуживания запроса сервером .

- Пояснительное_сообщение дублирует код ответа в символьном виде. Это строка символов, которая не обрабатывается клиентом. Она предназначена для системного администратора или оператора, занимающегося обслуживанием системы, и является расшифровкой кода ответа.

Из трех цифр, составляющих код ответа, первая (старшая) определяет класс ответа, остальные две представляют собой номер ответа внутри класса. Так, например, если запрос был обработан успешно, клиент получает следующее сообщение:

HТТР/1.0 200 ОК

Как видно, за версией протокола HTTP 1.0 следует код 200. В этом коде символ 2 означает успешную обработку запроса клиента, а остальные две цифры (00) - номер данного сообщения.

В используемых в настоящее время реализациях протокола HTTP первая цифра не может быть больше 5 и определяет следующие классы ответов.

- 1 - специальный класс сообщений, называемых информационными. Код ответа, начинающийся с 1, означает, что сервер продолжает обработку запроса. При обмене данными между HTTP-клиентом и HTTP-сервером сообщения этого класса используются достаточно редко.

- 2 - успешная обработка запроса клиента.

- 3 - перенаправление запроса. Чтобы запрос был обслужен, необходимо предпринять дополнительные действия.

- 4 - ошибка клиента. Как правило, код ответа, начинающийся с цифры 4, возвращается в том случае, если в запросе клиента встретилась синтаксическая ошибка.

- 5 - ошибка сервера. По тем или иным причинам сервер не в состоянии выполнить запрос.

Примеры кодов ответов, которые клиент может получить от сервера, и поясняющие сообщения приведены в таблице 2.2 .

| Таблица 2.2. Классы кодов ответа сервера. | ||

| Код | Расшифровка | Интерпретация |

| Continue | Часть запроса принята, и сервер ожидает от клиента продолжения запроса | |

| OK | Запрос успешно обработан, и в ответе клиента передаются данные, указанные в запросе | |

| Created | В результате обработки запроса был создан новый ресурс | |

| Accepted | Запрос принят сервером, но обработка его не окончена. Данный код ответа не гарантирует, что запрос будет обработан без ошибок. | |

| Partial Content | Сервер возвращает часть ресурса в ответ на запрос, содержавший поле заголовка Range | |

| Multiple Choice | Запрос указывает более чем на один ресурс. В теле ответа могут содержаться указания на то, как правильно идентифицировать запрашиваемый ресурс | |

| Moved Permanently | Затребованный ресурс больше не располагается на сервере | |

| Moved Temporarily | Затребованный ресурс временно изменил свой адрес | |

| Bad Request | В запросе клиента обнаружена синтаксическая ошибка | |

| Forbidden | Имеющийся на сервере ресурс недоступен для данного пользователя | |

| Not Found | Ресурс, указанный клиентом, на сервере отсутствует | |

| Method Not Allowed | Сервер не поддерживает метод, указанный в запросе | |

| Internal Server Error | Один из компонентов сервера работает некорректно | |

| Not Implemented | Функциональных возможностей сервера недостаточно, чтобы выполнить запрос клиента | |

| Service Unavailable | Служба временно недоступна | |

| HTTP Version not Supported | Версия HTTP, указанная в запросе, не поддерживается сервером |

В ответе используется такая же структура полей заголовка, как и в запросе клиента. Поля заголовка предназначены для того, чтобы уточнить ответ сервера клиенту. Описание некоторых из полей, которые можно встретить в заголовке ответа сервера, приведено в таблице 2.3 .

| Таблица 2.3. Поля заголовка ответа веб-сервера. | |

| Имя поля | Описание содержимого |

| Server | Имя и номер версии сервера |

| Age | Время в секундах, прошедшее с момента создания ресурса |

| Allow | Список методов, допустимых для данного ресурса |

| Content-Language | Языки, которые должен поддерживать клиент для того, чтобы корректно отобразить передаваемый ресурс |

| Content-Type | MIME-тип данных, содержащихся в теле ответа сервера |

| Content-Length | Число символов, содержащихся в теле ответа сервера |

| Last-Modified | Дата и время последнего изменения ресурса |

| Date | Дата и время, определяющие момент генерации ответа |

| Expires | Дата и время, определяющие момент, после которого информация, переданная клиенту, считается устаревшей |

| Location | В этом поле указывается реальное расположение ресурса. Оно используется для перенаправления запроса |

| Cache-Control | Директивы управления кэшированием. Например, no- cache означает, что данные не должны кэшироваться |

В теле ответа содержится код ресурса, передаваемого клиенту в ответ на запрос. Это не обязательно должен быть HTML-текст веб-страницы. В составе ответа могут передаваться изображение, аудио-файл, фрагмент видеоинформации, а также любой другой тип данных, поддерживаемых клиентом. О том, как следует обрабатывать полученный ресурс, клиенту сообщает содержимое поля заголовка Content- type.

Ниже представлен пример ответа сервера на запрос, приведенный в предыдущем разделе. В теле ответа содержится исходный текст HTML-документа.

Server: Microsoft-IIS/5.1

X-Powered-By: ASP.NET

Content-Type: text/html

Accept-Ranges: bytes

ETag: "b66a667f948c92:8a5"

Content-Length: 426