Орбиты искусственных спутников земли. вывод спутников на орбиту

Земля, как любое космическое тело, обладает собственным гравитационным полем и рядом расположенными орбитами, на которых могут находиться тела и объекты разной величины. Чаще всего под ними подразумеваются Луна и международная космическая станция. Первая ходит по своей собственной орбите, а МКС - по низкой околоземной. Существует несколько орбит, которые между собой отличаются удаленностью от Земли, относительным расположением относительно планеты и направлением вращения.

Орбиты искусственных спутников Земли

На сегодняшний день в ближайшем околоземном космическом пространстве находится множество объектов, которые являются результатами человеческой деятельности. В основном, это искусственные спутники, служащие для обеспечения связи, однако есть и немало космического мусора. Одним из самых известных искусственных спутников Земли является Международная космическая станция.

ИСЗ движутся по трем основным орбитам: экваториальной (геостационарной), полярной и наклонной. Первая полностью лежит в плоскости окружности экватора, вторая строго ей перпендикулярна, а третья располагается между ними.

Геосинхронная орбита

Название этой траектории связано с тем, что тело, движущееся по ней, имеет скорость, равную звездному периоду вращения Земли. Геостационарная орбита - это частный случай геосинхронной орбиты, которая лежит в той же плоскости, что и земной экватор.

При наклонении не равном нулю и нулевом эксцентриситете спутник, при наблюдении с Земли, описывает в течение суток в небе восьмерку.

Первый спутник на геосинхронной орбите - американский Syncom-2, выведенный на нее в 1963 году. Сегодня в некоторых случаях размещение спутников на геосинхронной орбите происходит по причине того, что ракета-носитель не может вывести их на геостационарную.

Геостационарная орбита

Данная траектория имеет такое название по той причине, что, несмотря на постоянное движение, объект, на ней находящийся, остается статичным относительно земной поверхности. Место, в котором находится объект, называется точкой стояния.

Спутники, выведенные на такую орбиту, часто используются для передачи спутникового телевидения, потому что статичность позволяет единожды направить на него антенну и долгое время оставаться на связи.

Высота расположения спутников на геостационарной орбите равна 35 786 километрам. Поскольку все они находятся прямо над экватором, для обозначения позиции называют только меридиан, например, 180.0˚E Интелсат 18 или 172.0˚E Eutelsat 172A.

Приблизительный радиус орбиты равен ~42 164 км, длина - около 265 000 км, а орбитальная скорость - примерно 3, 07 км/с.

Высокая эллиптическая орбита

Высокой эллиптической орбитой называют такую траекторию, высота которой в перигее в несколько раз меньше, чем в апогее. Выведение спутников на такие орбиты имеет ряд важных преимущества. Например, одной такой системы может быть достаточно для обслуживания всей России или, соответственно, группы государств с равной суммарной площадью. Кроме того, системы ВЭО на высоких широтах более функциональные, чем геостационарные спутники. А еще вывод спутника на высокую эллиптическую орбиту обходится приблизительно в 1,8 раза дешевле.

Крупные примеры систем, работающих на ВЭО:

- Космические обсерватории, запущенные NASA и ESA.

- Спутниковое радио Sirius XM Radio.

- Спутниковая связь Меридиан, -З и -ЗК, Молния-1Т.

- Спутниковая система коррекции GPS.

Низкая околоземная орбита

Это одна из самых низких орбит, которая в зависимости от разных обстоятельств может иметь высоту 160-2000 км и период обращения, соответственно, 88-127 минут. Единственным случаем, когда НОО была преодолена пилотируемыми космическими аппаратами - это программа Апполон с высадкой американских астронавтов на луну.

Большая часть используемых сейчас или использованных когда-либо ранее искусственных земных спутников работали на низкой околоземной орбите. По этой же причине в этой зоне сейчас расположена основная доля космического мусора. Оптимальная орбитальная скорость для спутников, находящихся на НОО, в среднем, равна 7,8 км/с.

Примеры искусственных спутников на НОО:

- Международная Космическая станция (400 км).

- Телекоммуникационные спутники самых разных систем и сетей.

- Разведывательные аппараты и спутники-зонды.

Обилие космического мусора на орбите - главная современная проблема всей космической индустрии. Сегодня ситуация такова, что вероятность столкновения различных объектов на НОО растет. А это, в свою очередь, ведет к разрушению и образованию на орбите еще большего числа фрагментов и деталей. Пессимистичные прогнозы говорят о том, что запущенный Принцип домино может полностью лишить человечество возможности осваивать космос.

Низкая опорная орбита

Низкой опорной принято называть ту орбиту аппарата, которая предусматривает изменение наклона, высоты или другие существенные изменения. Если же у аппарата нет двигателя и он не совершает маневры, его орбиту называют низкой околоземной.

Интересно, что российские и американские баллистики рассчитывают её высоту по разному, потому что первые основываются на эллиптической модели Земли, а вторые - на сферической. Из-за этого есть разница не только в высоте, но и в положении перигея и апогея.

К сожалению, в последнее время тема различных аварий при выведении космических аппаратов не теряет актуальности, поэтому (исходя из собственного опыта) хотелось бы рассказать о том, какие задачи решают инженеры при возникновении такой нештатной ситуации. В статье рассказывается о возможных вариантах развития событий в случае нештатного выведения космического аппарата на примере завершения функционирования телекоммуникационного спутника «Экспресс - АМ4» после отказа разгонного блока «Бриз-М». Также немного расскажу о том, что делается в мире для уменьшения рисков столкновения космических аппаратов при нештатном выведении.

Введение

Для начала стоит сказать пару слов о себе. Основной моей работой является баллистическое обеспечение спуска пилотируемых и непилотируемых космических аппаратов на Землю. Сюда относятся как непосредственная оперативная работа, так и разработка для нее программного обеспечения.Теперь немного определений:

Под нештатным выведением нужно понимать выведение космического аппарата на нерасчетную орбиту, на которой он может просуществовать какое-то время. Вариант, когда сразу «пошло что-то не так» рассматривать бессмысленно, так как в этом случае сделать уже ничего нельзя.

Зачем вообще нужно что-то делать с аппаратом при аварии на выведении?

В первую очередь, находясь на нерасчетной орбите космический аппарат, может представлять угрозу столкновения для других действующих аппаратов. Ну а во-вторых, в случае столкновения космического аппарата с космическим мусором (численность которого с каждым днем увеличивается), велика вероятность детонации оставшегося на борту топлива и образования большого количества осколков.Одним из примеров нештатного выведения на орбиту был спутник «Экспресс-АМ4». В августе 2011 года он должен был быть запущен на геостационарную орбиту (высота 35786 км) для предоставления телекоммуникационных услуг населению. Однако из-за аварии разгонного блока, он остался на орбите с минимальной высотой 655 км, а максимальной 20430 км. На этой высоте спутник представлял угрозу для большого количества космических аппаратов, включая группировки GPS и ГЛОНАСС (их высота 19000 – 20000 км).

Варианты развития событий

В зависимости от вида аварии при выведении, рассматриваются 3 основных варианта дальнейшего развития событий:- Продолжение миссии с учетом возникшей нештатной ситуации.

- Перевод аппарата на безопасную орбиту (орбиту захоронения).

- Затопление аппарата в заданном районе Мирового океана.

В случае с «Экспресс-АМ4» вариант с продолжением миссии был невозможен, так как на собственных двигателях добраться до геостационарной орбиты было невозможно. В связи с этим были детально рассмотрены два последних варианта.

Начнем с безопасной орбиты (тут буквально в двух словах). Суть задачи была в том, чтобы с помощью орбитального каталога определить параметры орбиты, на которой спутник представлял бы наименьшую опасность для других космических аппаратов, а затем рассчитать схему перелета на эту орбиту с минимальными остатками топлива на борту. В итоге орбита захоронения была выбрана со следующими характеристиками: минимальная высота 12000 км, максимальная высота 15500 км. Для перелета на эту орбиту нужны были 3 включения двигателя: 1-й для повышения перигея, 2-й для понижения апогея и 3-й для полной выработки топлива и окончательного перехода на заданную орбиту.

В теории вариант с орбитой захоронения был неплох, однако с точки зрения практики он был довольно сложен в реализации (из-за особенностей интервала включения двигателей, особенностей ориентации аппарата и т.д.), да и гарантировать точный выход на заданную орбиту с полной выработкой топлива никто не смог бы. Поэтому основным вариантом стало затопление спутника в заданном районе Мирового океана.

Тут стоит немного пояснить: прежде чем сводить что-либо с орбиты, необходимо согласовать район падения с различными организациями, это нужно, прежде всего, для обеспечения безопасности местного населения. У России есть договор об использовании района Тихого океана в Южном полушарии для затопления грузовиков «Прогресс». Таким образом, при затоплении «Экспресса» в первую очередь рассматривались варианты прицеливания именно в этот район. Но из-за особенностей орбиты (аргумент широты перигея находился в Северном полушарии) использование этого района не представлялось возможным. Пришлось искать район в Северном полушарии. Ничего лучше места между Западным побережьем США и Японией не нашлось, поэтому решено было топить «Экспресс» именно там.

Также для страховки был выбран резервный район (на картинке он поменьше). Для обоснования возможности затопления спутника в эти районы, для разных временных промежутков были просчитаны траектории падания. Как видно из рисунка, все они удовлетворяли условию попадания в заданный район.

Оперативная работа

Дальше было самое интересное – непосредственная реализация. Сразу скажу, что все управление спутником осуществлялось из ЦУП г. Тулуза, и все работы проводились совместно с французскими коллегами. Утвержденная схема затопления показана на рисунке.

Немного поясню: чтобы свести космический аппарат с высокоэллиптической орбиты, необходимо затормозить его в апогее, при этом понижается перигей, и аппарат входит в плотные слои атмосферы. В данном случае тяга двигателей спутника не позволяла достаточно быстро отработать тормозной импульс, поэтому была выбрана схема, при которой спутник достигал апогея орбиты на середине работы двигательной установки. Это позволяло отрабатывать тормозной импульс с максимальной эффективностью.

Для повышения надежности, любые динамические операции на космических кораблях стараются проводить в зоне радиовидимости наземных пунктов. Так как включение двигателя происходило не над территорией России, а отечественная орбитальная группировка спутников-ретрансляторов не так хорошо развита, пришлось использовать наземные станции партнеров в г. Уралла (Австралия) и в г. Пекин (Китай). По их данным 25 марта 2012г. в расчетные времена были зафиксированы включение и выключение двигателя. После этого были проведены расчеты, которые подтвердили затопление спутника в заданном районе.

Заключение

На данном этапе развития космической техники, далеко не с каждым аппаратом можно что-либо сделать в случае нештатной ситуации при выведении. В первую очередь это связано с дороговизной каждого килограмма, выведенного на орбиту. Например, с целью повышения времени работы спутников на геостационарной орбите, на них ставят электроракетные двигательные установки, которые обладают очень малой тягой. При аварии со спутником с такими двигателями становится невозможными ни переход на безопасную орбиту, ни его затопление.На встрече с французскими производителями спутников они выразили заинтересованность в дальнейшем исследовании возможностей парирования нештатных ситуаций при выведении. Сейчас работы ведутся в направлении исследования возможности дополнительной установки двигателей, проработки системы ориентации и еще многих других компонентов спутника. Возможно, в скором времени, на спутниках будут ставить оборудование, способное при нештатном выведении автономно принимать решения о дальнейших своих действиях.

Конечно, в одну статью не уместить все особенности возвращения космических аппаратов на Землю, но для начала, думаю, хватит.

Сложно представить как изменится наш мир приди в него дешевые космические запуски. Базы на других планетах и спутниках, космический туризм, орбитальные заводы и многое другое станет не просто реальностью, а обыденностью. Удешевление вывода грузов за пределы нашей колыбели это сейчас первоочередная цель всей космонавтики. Предлагаю вашему вниманию обзор самых популярных проектов по запуску грузов неракетными способами.

Космический лифт

Должно быть самый популярный и тиражируемый в СМИ способ. Космический лифт - это натянутый от поверхности Земли трос и уходящий от нее на 144.000 км в космос.

Основание

представляет собой место на поверхности планеты, где прикреплен трос и начинается подъем груза. Оно может быть как подвижным (например быть размещенным на океанском судне), так и не подвижным. Преимущество подвижного основания вполне очевидно - есть возможность уходить от ураганов и бурь, которые могут повредить трос.

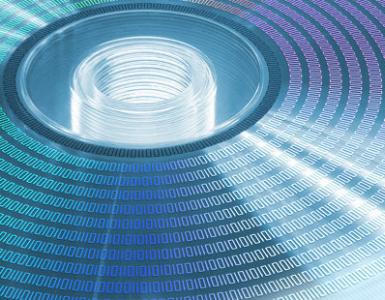

Трос представляет собой очень тонкую нить (относительно своей длины конечно же) из сверхпрочного материала, проведенную за геостационарную орбиту и удерживаемый в таком положении за счет центробежной силы. В настоящее время не представляется возможным создание подобного материала, однако согласно теории, подобным материалом могут стать углеродные нанотрубки. Увы, до их производства в промышленных масштабах еще очень далеко. Прочность космического троса должна быть порядка 65-120 гигапаскалей, в зависимости от высоты (для сравнения, прочность стали не превышает 1 ГПа).

Противовес служит для того, чтобы трос всегда находился в состоянии натяжения. Им может служить любой массивный объект, будь то астероид или космическая база (что более привлекательно). Противовес находится значительно выше геостационарной орбиты, следовательно при разрыве троса он вполне может улететь на околосолнечную орбиту. Поэтому если им будет служить космическая станция, то ее необходимо снабжать собственной двигательной установкой.

Грузы на орбиту поднимаются специальным подъемником (а может быть даже не одним), и согласно расчетам ученых, путь из конца в конец должен занять около 7 суток. Не быстро конечно, но зато очень дешево. В конце концов это гораздо быстрее, чем запуск с помощью ракет, подготовка которых занимает долгие месяцы. Само собой проект такого масштаба должен быть международным, ведь ни одно государство не осилит его в одиночку. А это в свою очередь вызывает целый ряд проблем и вопросов. Во-первых, на какой территории размещать подобное сооружение? Ведь из-за его исполинских размеров, не избежать нарушения воздушного пространства нескольких государств. Во-вторых, космический лифт необходимо защитить от террористических актов и военных конфликтов.

Плюсы:

- Относительная дешевизна доставки грузов на геостационарную орбиту

- Значительная экономия средств при запуске межпланетных космических аппаратов

- Возможность реализации недорогих космических экскурсий

- В отличии от ракет, в атмосферу не выбрасывается никаких токсичных веществ

Минусы:

- Сложность реализации

- Высокие затраты на строительство

- Необходимость решения многих юридических и правовых вопросов

Да и трос должен быть изготовлен из сверхпрочного материала, которого сейчас, увы, нет.

Самый подходящий и близкий к созданию материал - углеродные нанотрубки, но прогресс в их изготовлении оставляет желать лучшего. Кроме того это не самый быстрый способ попасть на орбиту.

Надувной лифт для отправки в космос

Канадская компания Thoth Technology решила пойти менее амбициозным путем. Высота башни, патент на которую был выдан в США 21 июля 2015 года, будет составлять 20 километров, а диаметр ― около 230 метров.

Башня будет оснащена одной или несколькими палубами, с которых можно будет запускать спутники с полезными нагрузками. Возможно, 20 километров звучит не так впечатляюще, как 36 тысяч километров , однако башня Thoth всё равно будет в 20 раз выше любой другой ныне стоящей на Земле рукотворной структуры. К тому же она будет достаточно высокой, чтобы сократить затраты на космические запуски примерно на треть.

Канадские инженеры предлагают изготовить башню из армированных надувных секций с внутренним лифтом.

Гигантская надувная башня не должна раскачиваться на ветру, но само строение будет слишком высоким для использования оттяжек. По этой причине специалисты предлагают использовать систему маховиков, которые обеспечат динамическую устойчивость и будут действовать в качестве компрессоров для конструкции. Маховики смогут регулировать давление и вращение, компенсировать любой изгиб башни и будут держать её в фиксированном состоянии всё время.

Патент также предполагает, что лифт будет двигаться не на тросах (двадцатикилометровый трос не смог бы выдержать свой собственный вес без деформации). Грузы будут доставлять наверх либо по пневмотрубе, благодаря нагнетаемому давлению, либо снаружи при помощи устройств, похожих на механических пауков.

Основным предназначением башни Thoth станет запуск космических аппаратов с верхней части башни. Она будет действовать как стартовая площадка и заменит первую ступень ракеты-носителя. Также её можно будет использовать для посадки и дозаправки.

Skyhook представляет собой вращающийся спутник, который находится на околоземной орбите, и двух достаточно длинных тросов, которые расходятся от него в противоположные стороны. Спутник должен вращаться в плоскости своей орбиты, таким образом чтобы тросы соприкасались с верхними границами атмосферы при каждом обороте.

Скорость вращения конструкции будет частично или полностью компенсировать орбитальную скорость. В целом Skyhook напоминает гигантское колесо обозрения с двумя спицами по бокам, которое катится вдоль поверхности земли с орбитальной скоростью. На трос Skyhook можно подвешивать грузы с гиперзвуковых самолётов или стратостатов. При этом вся конструкция Skyhook работает как гигантский маховик - накопитель вращательного момента и кинетический энергии.

Пусковая петля

Пусковая петля или петля Лофстрома - это проект системы кабельного транспорта, предназначенного для вывода грузов на околоземную орбиту. В основе проекта лежит кабель, который непрерывно движется с огромной скоростью (12-14 км/с) внутри вакуумной трубы. Для того чтобы шнур не соприкасался со стенками трубы, они разделены между собой магнитной подвеской.

Ускорительная секция космической петли (возвратный кабель не показан).

В целом это устройство является огромное сооружение длиной около 2000 км, а сама петля должна подниматься на высоту до 80 км и удерживаться на ней за счёт момента инерции вращающегося кабеля. Вращение кабеля по сути переносит вес всего сооружения на пару магнитных подшипников, которые его поддерживают, по одному на каждом конце. Плюс этой системы в том, что она может обеспечивать запуски космических туристов, обеспечивая относительно мягкий уровень перегрузки, равный 3g.

Преимущества

Ожидается, что пусковая петля обеспечит высокий темп запусков (несколько пусков за час, вне зависимости от погоды), и эта система практически не загрязняет окружающую среду. При ракетном запуске образуются загрязнения в виде нитратов из-за высокой температуры выхлопных газов, и в зависимости от вида топлива могут выделяться парниковые газы. Пусковая петля, как разновидность электрической силовой установки, является экологически чистой, она может работать от любого источника энергии: геотермального, ядерного, солнечного, ветрового или любого другого, даже непостоянного типа, так как система имеет огромный встроенный накопитель энергии.

В отличие от космического лифта, который должен проходить через радиационный пояс в течение нескольких дней, пассажиры пусковой петли могут быть запущены на низкую околоземную орбиту, которая ниже радиационного пояса, или же пройти через него за несколько часов. Эта ситуация аналогична той, с которой сталкиваются астронавты Аполлона, для которых дозы радиации в 200 раз ниже, чем может дать космический лифт.

В отличие от космического лифта, который подвержен риску столкновения с космическим мусором и метеоритами по всей его длине, пусковая петля располагается на высотах, где орбиты нестабильны из-за сопротивления воздуха. Космический мусор там долго не сохраняется, шанс столкновения его с установкой довольно мал. В то время как период существования космического лифта составляет порядка нескольких лет, повреждения или разрушения пусковой петли могут случиться сравнительно редко. Кроме того, пусковая петля сама по себе не является значительным источником космического мусора, даже в случае аварии. Все её возможные обломки будут иметь перигей, пересекающийся с атмосферой, либо их скорости будут ниже первой космической.

Пусковая петля ориентирована на перевозки людей, потому что в ней максимальное ускорение 3g является безопасным, подавляющее большинство людей способны его выдержать. Кроме того, она даёт гораздо более быстрый способ достижения космического пространства, чем космический лифт.

Пусковая петля будет работать тихо, в отличие от ракет она не будет оказывать никакого шумового воздействия.

Наконец, низкая стоимость вывода на орбиту полезной нагрузки делает её пригодной даже для колонизации космоса .

Трудности

Раскрученная петля будет запасать огромное количество энергии в виде импульса. Поскольку система магнитной подвески будет обладать большой избыточностью, сбой на небольшом участке не повлияет на работоспособность системы. Но если случится значительное разрушение конструкции, произойдёт выделение всей запасённой энергии (1.5 петаджоуля), которая эквивалентна взрыву атомной бомбы , мощностью 350 килотонн (правда, без излучения радиации). Хотя это огромное количество энергии, маловероятно, что произойдёт уничтожение всей конструкции из-за очень больших её размеров, а также потому что при обнаружении неисправности большая часть энергии будет направлена в специально предусмотренное место. Возможно, придётся принять меры для снижения кабеля с высоты 80 км с минимальным ущербом, например, предусмотреть парашюты. Поэтому для обеспечения безопасности и по астродинамическим причинам, пусковую петлю нужно будет устанавливать над океаном в районе экватора, вдали от населённых пунктов.

Опубликованный проект пусковой петли требует электронное управление магнитной левитацией для сведения к минимуму рассеиваемой мощности и стабилизации затуханий кабеля, вызванных другими причинами. Неустойчивость будет возникать в первую очередь в поворотных секциях, а также в кабеле.

Поворотные секции потенциально неустойчивы, поскольку движение ротора по направлению от магнитов приводит к уменьшению магнитного притяжения, тогда как движение в сторону магнитов создаёт повышение притяжения. В любом случае возникает неустойчивость. Эта проблема решается с помощью систем сервоуправления, которые управляют силой магнитов. Хотя надежность сервоприводов на высокой скорости вращения ротора является предметом исследования, для сдерживания ротора в случае сбоя системы будет потеряно очень много последовательных секций сервоприводов.

Секции кабеля также разделят эту потенциальную участь, хотя силы здесь намного меньше. Однако, существует ещё одна потенциальная нестабильность, заключающаяся в том, что кабель/оболочка/ротор может подвергнуться меандрированию (как цепь Лариата), причём, амплитуда колебаний этого процесса может нарастать без ограничений (резонанс). Лофстром считает, что этой неустойчивостью также можно управлять в режиме реального времени с помощью сервомеханизмов, хотя пока что никто этого не делал.

Для поддержания вакуума в системе на приемлемом уровне, понадобится множество равномерно распределённых по длине вакуумных насосов (т.е. и на высоте 80 километров тоже) постоянно работающих на откачку, для компенсации натекания.

Сложности представляет получение необходимой электрической мощности посреди океана.

Проблемы

- Суборбитальные космические полёты начинаются с высоты примерно 100 км, при этом уже на высоте 30 км снижение плотности воздуха сводит на нет аэродинамические преимущества крыла и для дальнейшего увеличения высоты нужны ракетные технологии.

- Затруднена масштабируемость - ракеты, которые выводят хотя бы 2 тонны на орбиту, весят 100-200 тонн, что близко к пределу грузоподъемности существующих самолётов: Ан-124 поднимает 120 тонн, Ан-225 - 247 тонн.

- Проблемы структурной прочности полезной нагрузки и ракеты-носителя - спутники достаточно часто разрабатываются с требованием выдерживать только осевые перегрузки, и даже горизонтальная сборка (когда спутник лежит «на боку») для них недопустима.

- Необходимость разработки мощных гиперзвуковых двигателей. Поскольку эффективный носитель - это быстрый носитель, обычные турбореактивные двигатели плохо подходят.

При существующем уровне развития технологий аэрокосмические системы могут стать эффективным средством доставки грузов на орбиту, но только если эти грузы будут небольшими (в районе пяти тонн), а носитель - гиперзвуковым.

StarTram, орбитальная пушка (пушка Гаусса), электромагнитная катапульта и ракетные салазки .

Все эти идеи схожи с идеей запуска объектов посредством выстрела из огромного орудия рассматривалась фантастами еще в XIX веке. Со временем концепция совершенствовалась, и сегодня до сих пор рассматривается теоретиками как возможный метод доставки на орбиту. Суть данного способа безракетного запуска заключается в том, чтобы посредством электромагнитного ускорения «выстрелить» аппарат, передав ему достаточную скорость, и при достижении орбиты он использовал минимум несомого топлива, получая возможность нести максимум груза.

StarTram предлагает ускорить беспилотный корабль с перегрузкой 30g через тоннель длиной 130км, на конце которого находится окно из плазмы, предотвращее попадание воздуха в тоннель. В идеале окно должно располагаться на горной вершине высотой 6000км, где запуск будет проводиться под углом 10 градусов со скорость 8,78 км/с. Так же можно получить бонус от вращения Земли в виде дополнительной скорости, если «стрелять» на восток, что компенсирует потери от прохождения атмосферы.

Сама конструкция будет походить на огромное артиллерийское оружие, длина ствола которого может достигать нескольких километров, либо располагаться вглубь поверхности по принципу ракетной шахты.

Теоретически, такая конструкция позволит разгонять снаряд до необходимой для вывода на стационарную орбиту первой космической скорости (около 8 км/с) однако достигаемые при таком ускорении перегрузки будут огромны, порядка 100g, а сопротивление воздуха в нижних слоях атмосферы потребует сверхпрочных жаростойких материалов для оболочки «снаряда», так что разумным будет использовать такой метод запуска исключительно для грузов.

Космическая пушка сама по себе не приспособлена к выводу грузов на стабильную орбиту вокруг Земли. Законы физики не дают достичь стабильной орбиты без коррекции полёта после запуска. Траектория запуска может быть параболической, гиперболической или эллиптической (при достижении первой космической скорости).

Последняя завершается на поверхности Земли в точке запуска (плюс-минус вращение планеты и сопротивление атмосферы). А это означает, что без корректировки баллистическая траектория будет всегда заканчиваться падением на планету в пределах первого витка, при условии, что запуск произведен с первой космической скоростью. При запуске со второй космической скоростью снаряд выходит на орбиту вокруг Солнца, которая пересекается с орбитой Земли, однако, эта орбита, из-за возмущений от других планет, может измениться и более не пересекаться с орбитой Земли. Поэтому запуск из космической пушки возможен только аппаратов оборудованных своими двигателями для корректировки, к тому же им необходима серьезная термозащита для прохождения атмосферы.

Последняя завершается на поверхности Земли в точке запуска (плюс-минус вращение планеты и сопротивление атмосферы). А это означает, что без корректировки баллистическая траектория будет всегда заканчиваться падением на планету в пределах первого витка, при условии, что запуск произведен с первой космической скоростью. При запуске со второй космической скоростью снаряд выходит на орбиту вокруг Солнца, которая пересекается с орбитой Земли, однако, эта орбита, из-за возмущений от других планет, может измениться и более не пересекаться с орбитой Земли. Поэтому запуск из космической пушки возможен только аппаратов оборудованных своими двигателями для корректировки, к тому же им необходима серьезная термозащита для прохождения атмосферы.

Но например на Луне, где нет атмосферы, пушечная схема может оказаться оптимальной.

Лазерные двигательные системы

Лазерные двигательные системы могут передавать импульс космического аппарата двумя различными способами. Первый способ заключается в использовании давления фотонов, передавая импульс по принципу солнечных и лазерных парусов. Второй способ использует лазер для нагревания рабочего вещества космического аппарата, как и в обычной ракеты.

Так, например, для выведения спутника весом 100 кг необходим лазер мощностью не менее 1 Мвт. В настоящее время установлено, что для вышеуказанных целей наиболее эффективно может быть использован газодинамический лазер. В этом случае лазерная технология значительным образом пересекается с технологией создания современных ракет, которая за 50 лет уже достаточно хорошо развита, что и позволяет ставить подобные задачи. Кроме того, лазер должен работать в импульсно-периодическом режиме с высокой частотой повторения коротких импульсов для исключения процесса экранирования поступающего лазерного излучения плазмой, возникающей при работе двигателя, а также в целях повышения эффективности его работы. По мнению отечественных и зарубежных специалистов, подобные лазерные реактивные двигатели смогут найти применение в составе дешевых одноступенчатых средств выведения нано- микро- и мини-спутников.

Космический фонтан

Эта концепция была впервые представлена совместными усилиями Роберта Л. Форварда, Марвина Мински, Джона Маккарти, Ханса Моравеца, Родерика Хайда, и Лоуэлла Вуда. Обширный объем информации о ней можно найти в книге Роберта Л. Форварда «Indistinguishable From Magic».

В отличие от оригинальной конструкции космического лифта, фонтан является чрезвычайно высокой башней, поскольку такая высокая башня не может поддержать свой вес с использованием традиционных материалов, планируется, что этот вес будет поддерживаться следующим образом: внутри башня будет полая, внутри этой полости находятся специальное гранулированное вещество. Это вещество, после передачи ему кинетической энергии, быстро движется вверх от нижней части башни и передает эту энергию в верхней её части, после чего под воздействием силы тяжести падает обратно, это будет удерживать башню от падения.

Космический фонтан использует непрерывный поток электромагнитно-ускоренных металлических гранул, чтобы доставить груз на запредельные высоты, используя те же основные физические принципы, которые обычный фонтан удерживает пластиковый мячик наверху вертикальной струи воды.

Небольшие металлические гранулы миллионами будут выпущены к станции «дефлектора» высоко над землей, которая будет использовать магнитное поле и ловить гранулы, пуская их по кривой электромагнитным ускорителем и возвращать их обратно на землю. Наземная станция, в свою очередь, будет использовать магнитный «совок», чтобы поймать шарики, пускать их по кривой обратно мощным электромагнитным ускорителем на станцию и все это в одном непрерывном цикле. Давление, оказываемое на магнитные поля совка и изогнутого ускорителя непрерывным потоком гранул будет поддерживать в воздухе всю конструкцию.

Ключом к пониманию космического фонтана является то, что он использует непрерывный поток гранул постоянно оказывающий давление на станцию и поднимая ее. Вспомните аналогию с фонтаном, так оно и может держать мяч, подвешенный струей воды непрерывной рециркуляцией воды: вода, которая падает обратно в фонтан всасывается в водозаборах и подается обратно в водяную струю и так до бесконечности. То же самое с металлической «струей» космической фонтана.

Кроме того, важно понимать, что гранулы и станция никогда не будут иметь физический контакт. Магнитные поля совка и изогнутого ускорителя выступают в качестве своего рода буфера, предотвращая любые повреждения от гранул мчащихся к станции со скоростью 4 км/с. Тем не менее, гранулы оказывают давление на магнитные поля, проходя через них, и эта сила, в свою очередь передаются станции, держа ее в воздухе.

Используя эту технологию фонтан мог бы поднять полностью оборудованную космическую станцию весом 40 тонн или более на любую высоту, даже на высоту космического лифта (40000 км). Однако, чем больше высота, тем больше требуется энергии (об этом ниже). Для поддержания космического фонтана около 2000 км в высоту требуется постоянная энергия сравнимая с потреблением современного города.

Но одним из преимуществ фонтана заключается в том, что после того, как будет запущена система, энергия, необходимая для поддержания будет гораздо меньше, чем энергия для его запуска. Потеря импульса от силы тяжести, когда поток гранул взлетает будет точно уравновешивается усилением импульса силы тяжести, когда поток будет падать на наземную станцию и полный импульс системы никогда не изменяется. Энтропия же диктует, что некоторое количество энергии будет в конечном счете потеряна со временем, но это легко можно компенсировать вспомогательными электростанциями, вырабатывающими небольшую часть энергии, необходимой для первоначального запуска системы. Таким образом, даже если подача энергии прервется, то фонтан будет функционировать нормально еще некоторое время. Для подвесных станций высотой от 1000 км это может занять до нескольких часов.

Еще одно преимущество космического фонтана в том, что система может быть построены с нуля. Наземная станция и дефлектор станции с их ускорителями можно полностью построить на земле и станция будет находится на вершине наземной станции с выровненными ускорителями. Тогда сила потока гранул медленно, но в конечном итоге подняла бы станцию сначала на несколько сантиметров, затем на несколько сотен метров и так километр за километром. Процесс может быть приостановлен на любой высоте, от нескольких сантиметров до нескольких тысяч метров, на неопределенный срок, что позволяет выполнять калибровки, техническое обслуживание, новое строительство и т.д.

Источник энергии для поддержания фонтана также может быть использован для поддержки боковых структур, таких как лифты или стены вдоль его длины. Электромагнитные ускорители/замедлители могут быть построены по вертикали вдоль «ручья» гранул, так фонтан может медленно строится, опираясь на силу гранул. Поскольку секции стен (и любая внутренняя структура) сами могут поддерживать себя в воздухе внутренним потоком проходящим через них, они не будут испытывать перегрузки, как было бы у обычных зданий в сотни или тысячи километров в высоту.

Таким образом космические фонтаны могут быть использованы для создания по-настоящему гигантских зданий и башен. И, в отличие от космического лифта, космический фонтан не требует никаких чрезвычайно дорогих или несуществующих в настоящее время материалов для постройки. Современные сплавы и композиционные материалы вполне подойдут для его постройки.

Наиболее очевидное применение для такого супер-высокой структуры, конечно, будет в качестве безракетного космического запуска. На наружных стенах могут быть установлены электромагнитные ускорители «выстреливающие» грузы на орбиту. Фонтан около 40 км высотой будет достаточно для запуска пассажиров на орбиту с менее чем 3g ускорения, а высотой в 100 км или выше может просто бросить груз непосредственно на орбиту без превышения даже 1g.

Башня фонтана также может быть использована в качестве огромного размера аркологии, исследовательского учреждения, промышленного центра и т.п. Фонтан 100 километров высотой и 100 метров в ширину будет иметь около 7,85 кубических километров объема. Дизайнеры и архитекторы могут использовать это пространство для чего угодно. Но ведь возможны и более широкие и вместительные башни.

Преимущества по сравнению с космическим лифтом

- Космический фонтан может быть построен с применением уже имеющихся на сегодняшний момент технологий. Он не требует экзотических материалов (таких как нанотрубки), в отличие от космического лифта.

- Космический фонтан может быть построен от Земли, а не с ГСО как в случае с космическим лифтом.

- Космический фонтан может быть построен в любой точке на земле, а не только на экваторе.

- Космический фонтан может быть построен на небесных телах с очень маленькой скоростью вращения, например: Луна, Венера.

- Космический фонтан не так сильно подвержен риску попадания в него космического мусора, из-за того, что его размер меньше, чем у космического лифта.

Недостатки по сравнению с космическим лифтом

Его основной недостаток это то, что он является активной структурой и поэтому требует постоянной энергии.

Таким образом, мы видим, что сегодня любой из представленных методов является недостижимым, что обусловлено экономической несостоятельностью, отсутствием необходимых технологий и материалов. Впрочем, необходимость добычи новых ресурсов, освоения планет и спутников рано или поздно заставит рассмотреть представленные выше методы не как измышления фантастов и теоретиков, а как реальную и необходимую альтернативу существующему сегодня ракетному запуску.

При выведении спутника на орбиту ракета-носитель обычно сообщает ему начальную скорость после пересечения плотных слоев атмосферы на высоте, не меньшей 140 км. В момент, когда достигнута необходимая орбитальная скорость, двигатель последней ступени ракеты-носителя выключается. Далее от этой ступени могут отделяться один или несколько искусственных спутников, предназначенных для разных целей. В момент отделения спутник получает небольшую дополнительную скорость. Поэтому начальные орбиты спутника и последней ступени ракеты-носителя всегда несколько отличаются между собой.

Помимо одного или нескольких спутников с той или иной аппаратурой и последней ступени ракеты-носителя, обычно на близкие орбиты выводятся и некоторые детали, например части носового обтекателя, защищающего спутник при прохождении плотных слоев атмосферы, и т. п.

На рис. 34 показана схема запуска корабля-спутника «Восток». На корабле «Восток» 12 апреля 1961 г. Ю. А. Гагарин совершил первый в истории пилотируемый орбитальный полет.

В принципе начальной точкой движения спутника может быть любая точка его орбиты, но характеристическая скорость ракеты-носителя будет минимальной, если активный участок кончается вблизи перигея. В случае, когда перигей находится вблизи плотных слоев атмосферы, особенно важно, чтобы приобретенная спутником при разгоне скорость не была меньше заданной величины и чтобы ее направление минимально отклонялось от горизонтального. В противном случае спутник войдет в плотные слои атмосферы, не завершив и одного оборота (такие объекты и не регистрируются в качестве спутников).

Если запланированная орбита расположена достаточно высоко, то небольшие ошибки не грозят гибелью спутнику, но из-за них

полученная орбита, даже если она не пересечет плотные слои атмосферы, может оказаться непригодной для намеченных научных целей.

Рис. 34. (см. скан) Схемы ракет-носителя «Восток», «союз» и этапов выведения на орбиту корабля «Восток» - 1 - один из четырех боковых блоков первой ступени, 2 - центральный блок (вторая ступень), 3 - третья ступень ракеты «Восток», 4 - головной обтекатель ракеты «Восток», 5- третья ступень ракеты «Союз», 6 - корабль «Союз», 7 - головной обтекатель ракеты Участок выведения на орбиту обычно включает в себя один или больше пассивных интервалов. При достаточно высоком

перигее орбиты, на которую выводится спутник, пассивный участок выведения может иметь более в длину.

Траектория выведения, представляющая собой, вообще говоря, пространственную кривую, расположена вблизи плоскости орбиты спутника. Если запуск производится точно в восточном направлении, то наклон плоскости орбиты равен широте места запуска. При этом плоскость орбиты касается параллели. Во всех остальных случаях наклон орбиты может быть только больше широты космодрома (в частности, при запуске в западном направлении, когда плоскость орбиты также касается параллели космодрома, наклон должен быть больше 90°).

Меньше широты места запуска наклонение орбиты может быть только в том случае, если предусмотрен маневр изменения плоскости орбиты уже после вывода на нее.

На активном участке от ракеты-носителя может отделиться спутник еще до выключения последней ступени. После выключения может отделиться второй спутник. Очевидно, орбиты двух спутников будут различны, но их перигейные высоты будут отличаться мало, так как за время дополнительного разгона последняя ступень не могла подняться слишком высоко. Апогеи же могут находиться на совсем разных высотах, ибо даже небольшое увеличение начальной скорости резко поднимает апогей (вспомним рис. 17 в § 5 гл. 2). По такому методу были в январе 1964 г. запущены советские спутники «Электрон-1, -2» для изучения внутренней и внешней частей пояса радиации (перигеи на высотах 406 и 460, а апогеи - 7100 и 68 200 км соответственно).

Все сказанное выше справедливо и в том случае, если вместо ракеты-носителя используется аппарат многоразового употребления - орбитальный самолет, пилотируемый человеком (см. § 4 гл. 7).

Запуск спутника в космос ознаменовался новой эрой и стал прорывом в области техники и космонавтики. Необходимость создания спутника определилась ещё в начале двадцатого века. Однако с самого начала на пути запуска спутника в космическое пространство стояло множество проблем, над которыми трудились самые лучшие инженеры и учёные. Эти проблемы были связаны с необходимостью создания двигателей, способных работать в тяжелейших условиях и при этом, они должны быть необычайно мощными. Так же проблемы были связаны с правильным определением траектории движения спутника.

Итак, советские ученые решили поставленные задачи, и 4 октября 1957 года в СССР успешно был запущен искусственный спутник, за движением которого наблюдал весь мир. Это событие стало мировым прорывом и обозначило новый этап, как в науке в целом, так и во всем мире.

Задачи, решаемые спутником

Задачи, решаемые запуском спутника можно определить как следующие:

1. Изучение климата;

Всем известно, какое влияние климат оказывает на сельское хозяйство, на военную инфраструктуру. Благодаря спутникам можно предсказать появление разрушающих стихий, избежать большого количества жертв.

2. Изучение метеоритов;

В космическом пространстве находится огромное количество метеоритов, вес которых достигает нескольких тысяч тонн. Метеориты могут представлять опасность не только для спутников, космических кораблей, но и для людей. Если при пролете метеорита сила трения невелика, то несгоревшая часть способна достигнуть Земли. Диапазон скорости метеоритов достигает от 1220 м/сек до 61000 м/сек.

3. Применение телевизионного вещания;

В настоящее время роль телевидения велика. В 1962 году был запущен первый телевизионный транслятор, благодаря ему мир впервые увидел видеокадры через Атлантику в течение нескольких минут.

4. Система GPS.

Система GPS играет огромную роль почти в каждой сфере нашей жизни. GPS подразделяется на гражданскую и военную. Она представляет собой электромагнитные сигналы, излучаемые в радиоволновом участке спектра антенной, установленной на каждом из спутников. Состоит из 24 спутников, которые находятся на месте орбиты на высоте 20200 км. Время обращения вокруг Земли составляет 12 часов.

Телекоммуникационный спутник "Арабсат-5Б"

Запуск спутников и выход их на орбиту

Для начала важно обозначит траекторию полета спутника. На первый взгляд, кажется, что логичнее запустить ракету перпендикулярно (по кратчайшему расстоянию до цели), однако, такой вид запуска оказывается невыгодным, как с инженерной точки зрения, так и с экономической. На спутник, запущенный вертикально действуют силы притяжения Земли, которые значительно сносят её от назначенной траектории, и, сила тяги становится равной силе тяжести Земли.

Первый спутник Азербайджана выведен на орбиту

Чтобы избежать падения спутника, сначала, его запускают вертикально, чтобы он смог преодолеть упругие слои атмосферы, такой полет продолжается на протяжении всего 20 км. Далее спутник с помощью автопилота наклоняется и в горизонтальном направлении движется к орбите.

Кроме того, задача инженеров состоит в том, чтобы рассчитать траекторию полета таким образом, чтобы скорость, затрачиваемая на преодоление атмосферных слоёв, а так же на затрату топлива составляли лишь несколько процентов от характеристической скорости.

Немаловажным является и то, в какую сторону запустить спутник. При запуске ракеты в сторону вращения Земли, происходит приращение скорости, которое зависит от местоположения запуска. Например, в экваторе оно является максимальным и составляет 403 м/с.

Орбиты спутников бывают круговыми и эллиптическими. Эллиптической орбита будет являться в том случае, если скорость ракеты будет выше окружной. Точка, находящаяся в ближайшем положении называется перигеем, а наиболее отдаленная апогеем.

Сам запуск ракеты со спутником производится в несколько ступеней. При прекращении работы двигателя первой ступени, угол наклона ракета-носителя составит 45 градусов, на высоте 58 м, затем производится её отделение. В работу включаются двигатели второй ступени, с возрастанием угла наклона. Далее, вторая ступени отделяется на высоте 225 км. Затем, ракета по инерции достигает высоты 480 км и оказывается в точке, находящейся на расстоянии 1125 км от старта. Затем начинает работать двигатели третьей ступени.

Возвращение спутника на землю

Возвращение спутника на Землю сопровождается некоторыми проблемами, связанными с торможением. Торможение может осуществляться двумя способами:

- Благодаря сопротивлению атмосферы. Скорость спутника, вошедшего в верхние слои атмосферы, будет уменьшаться, но из-за аэродинамической формы подскочит рикошетом обратно в космическое пространство. После этого, спутник уменьшит свою скорость и войдет глубже в атмосферу. Так повторится несколько раз. После снижения скорости, спутник будет осуществлять спуск с помощью выдвижных крыльях.

- Автоматический ракетный двигатель. Ракетный двигатель должен быть направлен в сторону противоположную движению искусственного спутника. Плюс данного способа заключается в том, что скорость торможения можно регулировать.

Заключение

Итак, спутники всего за полвека вошли в жизнь человека. Их участие помогает исследовать новые космические пространства. Спутник, как средство бесперебойной связи помогает сделать удобной повседневную жизнь людей. Прокладывающие путь в космические просторы, они помогают сделать нашу жизнь такой, какая она есть сейчас.