Независимая переменная. Контрольная работа: Экспериментальные переменные и способы их контроля

Московский государственный социальный университет

Филиал в г. Минске

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ

И СПОСОБЫ ИХ КОНТРОЛЯ

Контрольная работа №2 по предмету

"Основы психологического экспериментирования"

студентки 5 курса з/о

Локтева О.В.

Введение

Независимая переменная

Зависимая переменная

Контроль переменных

Элиминация

Создание константных условий

Балансировка

Контрбалансировка

Рандомизация

Заключение

Введение

Возможность наблюдения и измерения переменных есть условие применения экспериментального метода. Наблюдение не означает в данном случае применимость именно метода психологического наблюдения. Речь идет о возможности фиксации или регистрации каких-то показателей в качестве психологических переменной. Переменная может быть представлена в показателях времени реакции испытуемого, измеренного с помощью секундомера, но это могут быть и полученные на основе психологического наблюдения частоты встречаемости тех или иных изменений в поведении испытуемых. Определение переменной в самом общем значении этого термина: это реальность, изменения которой могут быть каким-то образом измерены. (5).

Независимая переменная

Независимая переменная - та переменная, что введена экспериментатором, будет им изменяться и чье воздействие будет оцениваться. (2).

Исследователь должен стремиться оперировать в эксперименте только независимой переменной. Эксперимент, где это условие соблюдается, называют чистым экспериментом. Но чаще всего в ходе эксперимента, варьируя одну переменную, экспериментатор изменяет вместе с тем ряд других. Это изменение может быть вызвано действием экспериментатора и обусловлено связью двух переменных. Например, в эксперименте по выработке простого двигательного навыка он наказывает испытуемого за неудачи электрическим током. Размер наказания может выступать в качестве независимой переменной, а скорость выработки навыка - зависимой переменной. Наказание не только закрепляет у испытуемого соответствующие реакции, но и порождает у него ситуативную тревогу, которая влияет на результаты - увеличивает число ошибок и уменьшает скорость выработки навыка.

Центральная проблема при проведении экспериментального исследования - выделение независимой переменной и ее изоляция от других переменных.

В качестве независимых переменных в психологическом эксперименте могут выступать:

1) характеристики заданий;

2) особенности ситуации (внешние условия);

3) управляемые особенности (состояния) испытуемого. Последние часто называют "переменными организма". Иногда выделяют четвертый вид переменных - константные характеристики испытуемого (интеллект, пол, возраст и т.д.), но, на мой взгляд, они относятся к дополнительным переменным, поскольку на них нельзя воздействовать, а можно лишь учесть их уровень при формировании экспериментальных и контрольных групп.

Характеристики задания - то, чем может манипулировать экспериментатор более или менее свободно. По традиции, идущей от бихевиоризма, считается, что экспериментатор варьирует только характеристиками стимулов (stimulusvariables), но в его распоряжении гораздо больше возможностей. Экспериментатор может варьировать стимулы или материал задания, изменять тип ответа испытуемого (вербальный или невербальный ответ), менять шкалу оценивания и т.д. Он может варьировать инструкцию, меняя цели, которые должен достичь испытуемый входе выполнения задания. Экспериментатор может варьировать средства, которые имеет испытуемый для решения задачи, и ставить перед ним препятствия. Он может изменять систему поощрений и наказаний в ходе выполнения задания и т.д.

К особенностям ситуации следует отнести те переменные, которые непосредственно не входят в структуру экспериментального задания, выполняемого испытуемым. Это может быть температура в помещении, обстановка, наличие внешнего наблюдателя и т.д.

Эксперименты по выявлению эффекта социальной фасилитации (усиления) проводились по следующей схеме: испытуемому давалась какая-либо сенсомоторная или интеллектуальная задача. Он сначала выполнял ее в одиночку, а затем в присутствии другого человека или нескольких людей (последовательность, разумеется, менялась в разных группах). Оценивалось изменение продуктивности испытуемых. В этом случае задача испытуемого оставалась неизменной, изменялись лишь внешние условия эксперимента.

Экспериментатор может варьировать: во-первых физическими параметрами ситуации, не являющиеся стимулами. это: расположение аппаратуры, внешний вид помещения, освещенность, звуки и шумы, температура, размещение мебели, окраска стен, время проведения эксперимента (время суток, длительность и т.д.).

Во-вторых, это социально-психологические параметры: изоляция - работа в присутствии экспериментатора, работа в одиночку - работа с группой и т.д.

В-третьих, это особенности общения и взаимодействия испытуемого (испытуемых) и экспериментатора.

Судя по публикациям в научных журналах, за последние годы резко возросло количество экспериментальных исследований, в которых применяется варьирование внешних условий.

К "организменным переменным", или неуправляемым характеристикам испытуемых, относятся физические, биологические, психологические, социально-психологические и социальные признаки. Традиционно их относят к "переменным", хотя большинство из них является неизменным или относительно неизменным на протяжении жизни. Влияние дифференциально-психологических, демографических и прочих константных параметров на поведение индивида изучают в корреляционных исследованиях. Однако авторы большинства учебников по теории психологического метода, такие, как В. - Дж. Андервудили М. Мэтлин, относят эти параметры к числу независимых переменных эксперимента.

Как правило, в современном экспериментальном исследовании дифференциально-психологические особенности индивидов, такие, как интеллект, пол, возраст, социальное положение (статус) и т.д., учитываются в качестве дополнительных переменных, которые контролируются экспериментатором в общепсихологическом эксперименте. Но эти переменные могут превращаться во "вторую основную переменную" в дифференциально-психологическом исследовании, и тогда используется факторный план. (3,4).

Кэмпбеллом выделяются следующие виды независимой переменной (как основания задания экспериментальных и контрольных условий).

1) управляемые переменные или факторы, такие, как метод обучения;

2) потенциально управляемые переменные, которые экспериментатор в принципе мог бы варьировать, но по каким-то причинам этого не делает;

3) относительно постоянные аспекты окружения (социально-экономический уровень, населенный пункт, школа и т.д.). эти переменные не находятся под непосредственным контролем экспериментатора, но могут выступать в качестве фиксируемых оснований разбиения испытуемых или условий на определенные классы как уровни независимой переменной;

4) "организмические" переменные - пол, возраст и другие объективированные характеристики; речь идет в данном случае также о возможности подбора групп, эквивалентных или отличающихся по этой характеристике;

5) тестируемые или предварительно измеряемые переменные.

Приведенный вариант классификации видов НП не предполагает учета теоретических интерпретаций или феноменальных характеристик психологической реальности. Такой формальный подход возможен только при обсуждении общей структуры исследования и недостаточен при содержательном обсуждении проблемы, что же на самом деле изменялось в качестве переменной. (5).

Зависимая переменная

Зависимая переменная - величины, изменения коих зависят от воздействия переменной независимой. Те переменные, что связаны с поведением испытуемых и зависят от состояния их организма. (7).

Психологи имеют дело с поведением испытуемого, поэтому в качестве зависимой переменной выбираются параметры вербального и невербального поведения. К ним относятся: число ошибок, которое совершила крыса, пробегая лабиринт; время, которое затратил испытуемый при решении задачи, изменения мимики его лица при просмотре эротического фильма; время двигательной реакции на звуковой сигнал и т.д.

Выбор поведенческого параметра определяется исходной экспериментальной гипотезой. Исследователь должен ее максимально конкретизировать, т.е. добиться того, чтобы зависимая переменная была one-рационализирована - поддавалась регистрации в ходе эксперимента.

Параметры поведения условно можно разделить на формально-динамические и содержательные. Формально-динамические (или пространственно-временные) параметры достаточно легко поддаются аппаратурной регистрации. Приведем примеры этих параметров.

1. Точность. Наиболее часто регистрируемый параметр. Поскольку большинство заданий, предъявляемых испытуемому в психологических экспериментах, являются задачами на достижения, то точность или противоположный параметр - ошибочность действий - будет главным регистрируемым параметром поведения.

2. Латентность. Психические процессы протекают скрытно от внешнего наблюдателя. Время от момента предъявления сигнала до выбора ответа называется латентным временем. В некоторых случаях латентное время является важнейшей характеристикой процесса, например, при решении мыслительных задач.

3. Длительность, или скорость выполнения. Является характеристикой исполнительного действия. Время между выбором действия и окончанием его выполнения называют скоростью действия (в отличие от латентного времени).

4. Темп, или частота действий. Важнейшая характеристика, особенно при исследовании простейших форм поведения.

5. Продуктивность. Отношение числа ошибок или качества выполнения действий ко времени выполнения. Служит важнейшей характеристикой при исследовании научения, познавательных процессов, процессов принятия решения и т.д.

Проблема фиксации качественных особенностей поведения решается посредством: а) обучения наблюдателей и разработки карт наблюдения; б) измерения формально-динамических характеристик поведения с помощью тестов.

Зависимая переменная должна быть валидной и надежной. Надежность переменной проявляется в устойчивости ее регистрируемое при изменении условий эксперимента в течение времени. Валидность зависимой переменной определена только в конкретных условиях эксперимента и применительно к определенной гипотезе.

Можно выделить три типа зависимых переменных:

1) одномерную;

2) многомерную;

3) фундаментальную.

В первом случае регистрируется лишь один параметр, и именно он считается проявлением зависимой переменной (между ними существует функциональная линейная связь), как, например, при изучении времени простой сенсомоторной реакции. Во втором случае зависимая переменная многомерна. Например, уровень интеллектуальной продуктивности проявляется во времени решения задачи, его качестве, трудности решенной задачи. Эти параметры могут фиксироваться независимо. В третьем случае, когда известно отношение между отдельными параметрами многомерной зависимой переменной, параметры рассматриваются в качестве аргументов, а сама зависимая переменная - в качестве функции. Например, фундаментальное измерение уровня агрессии F (a) рассматривается как функция отдельных ее проявлений (а,): мимики, пантомимики, брани, рукоприкладства и др.

F (a) = f (a 1 ,a 2 ,...,a n ).

Существует еще одно важное свойство зависимой переменной, а именно - сенситивность (чувствительность) зависимой переменной к изменениям независимой. Суть в том, что манипуляция независимой переменной влияет на изменение зависимой. Если же мы манипулируем независимой переменной, а зависимая не изменяется, то зависимая переменная несенситивна по отношению к независимой. Два варианта проявления несенситивности зависимой переменной получили названия "эффект потолка" и "эффект пола". Первый случай встречается тогда, когда предъявляемая задача так проста, что уровень ее выполнения много выше всех уровней независимой переменной. Второй эффект, напротив, возникает тогда, когда задание настолько сложно, что уровень его выполнения оказывается ниже всех уровней независимой переменной.

Итак, как и прочие компоненты психологического исследования, зависимая переменная должна быть валидна, надежна, обладать чувствительностью к изменению уровня независимой переменной.

Существуют два основных приема фиксации изменений зависимой переменной. Первый применяется наиболее часто в экспериментах с участием одного испытуемого. Изменение зависимой переменной регистрируется во время эксперимента вслед за изменением уровня независимой переменной. Примером является фиксация результатов в экспериментах по научению. Кривая научения представляет собой классический вариант тренда - изменения успешности выполнения заданий от числа проб (времени проведения эксперимента). Для обработки таких данных применяется статистический аппарат анализа трендов. Второй прием фиксации изменения уровня независимой переменной называется отсроченным измерением. Между воздействием и эффектом проходит определенный промежуток времени, его длительность устанавливается по времени отдаленности следствия от причины. Например, прием дозы алкоголя увеличивает время сенсомоторной реакции не сразу, а по прошествии определенного времени. То же самое можно сказать о влиянии заучивания конкретного количества иностранных слов на успешность перевода текста на редкий язык: эффект проявляется не сразу (если проявляется). (3,4)

Контроль переменных

Следует различать контроль независимой переменной и контроль "прочих" или внешних (побочных и дополнительных переменных). Контроль независимой переменной состоит в ее активном варьировании или знании закономерности ее изменения. Второй смысл понятия "контроль" - управление внешними, "прочими" переменными эксперимента. Влияние внешних переменных сводится к эффекту смешения.

Различают два основных способа контроля независимой переменной. Эти способы лежат в основе двух типов эмпирического исследования: активного и пассивного. Напомним, что в психологии к активным относятся деятельностный метод (эксперимент) и коммуникативный (беседа), а к пассивным - наблюдение и измерение. Пассивные методы называют также методами систематизированной регистрации, или систематизированного наблюдения (включая в него и процедуру измерения).

В эксперименте контроль независимой переменной производится с помощью активного манипулирования, варьирования. При систематизированном наблюдении (также - измерении) контроль осуществляется за счет отбора (селекции) требуемых значений независимой переменной из числа уже существующих переменных. Примером активного контроля является, например, изменение громкости сигнала, подаваемого экспериментатором в наушники. Примером пассивного контроля может служить разбиение группы учеников на неуспевающих, среднеуспевающих и высокоуспешных при исследовании влияния уровня успешности обучения на статус личности в учебной группе.

При планировании исследования следует иметь в виду, что принципы, предъявляемые к формированию плана для активного и пассивного исследований, одни и те же, за исключением контроля эффектов, связанных с экспериментальным воздействием.

Существует несколько основных приемов контроля влияния внешних ("прочих") переменных на результат эксперимента:

1) элиминация внешних переменных;

2) константность условий;

3) балансировка;

4) контрбалансировка;

5) рандомизация.

Эти приемы, разумеется, не позволяют полностью избежать воздействий со стороны "прочих" переменных, однако их выполнение является своеобразной профилактической процедурой.

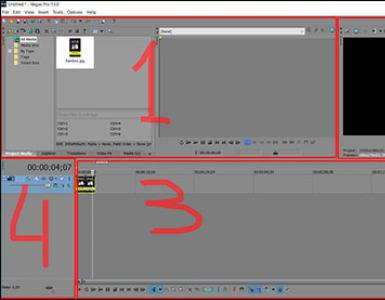

Диаграмма последовательности шагов в процессе контроля переменных (МакГиган, 1993).

Рассмотрим последовательно различные способы контроля внешних переменных.

Элиминация

Наиболее простой по сути, но не по возможностям осуществления "радикальный" способ контроля. Экспериментальную ситуацию конструируют таким образом, чтобы исключить какое-либо присутствие в ней внешней переменной. Например, в психофизических лабораториях часто создаются экспериментальные камеры, изолирующие испытуемого от внешних звуков, шумов, вибрационного воздействия и электромагнитных полей. Но зачастую элиминировать влияние внешних переменных невозможно. Например, трудно представить себе, как можно исключить влияние таких переменных, как пол, возраст или интеллект.

Создание константных условий

Если внешние переменные не удается исключить из экспериментальной ситуации, то исследователю приходится делать их неизменными. При этом влияние внешней переменной остается неизменным на всех испытуемых, при всех значениях независимой переменной и на протяжении всего эксперимента. Однако эта стратегия не позволяет полностью избежать эффекта смешения: данные, полученные при константных значениях внешних переменных, можно переносить только на те реальные ситуации, в которых значения внешних переменных такие же, какими они были при исследовании. Исследователь стремится сделать неизменными внешние пространственно-временные условия проведения эксперимента. В частности, экспериментальные пробы или наблюдение за поведением проводятся со всеми испытуемыми в одно и то же время суток и в один и тот же день недели, например в понедельник в 9 часов утра. Однако это не гарантирует от эффекта смешения. Допустим, мы тестируем уровень достижений школьников при решении простых арифметических задач. Школьники-"совы", у которых уровень работоспособности приходится на вторую половину дня, будут в менее благоприятном состоянии, чем школьники-"жаворонки". Если они преобладают в группе, то их результаты будут смещены, по сравнению с результатами, которые могли бы получиться на генеральной совокупности.

Следует стандартизировать технику проведения исследования и оборудование экспериментальных помещений (звуки, ароматы, окраску стен, вид фурнитуры, расположение мебели и т.д.).

Исследователь стремиться сделать константными дополнительные переменные - уравнять группы испытуемых по основным значимым для исследования индивидуальным характеристикам (уровню образования, полу, возрасту).

Экспериментатор должен предъявлять инструкцию одинаково всем испытуемым (разумеется, исключая те случаи, когда она изменяется в соответствии с планом эксперимента). Он должен стремиться сохранять неизменными интонацию и силу голоса. Рекомендуется записывать инструкцию на магнитофон и предъявлять запись (кроме особых случаев).

Балансировка

В тех случаях, когда отсутствует возможность создать константные условия проведения эксперимента или константности условий недостаточно, применяют технику балансировки эффекта от действия внешних переменных. Балансировка применяется в двух ситуациях:

1) в том случае, если невозможно идентифицировать внешнюю переменную;

2) в том случае, если ее можно идентифицировать и использовать специальный алгоритм для контроля этой переменной.

Рассмотрим способ балансировки влияния неспецифических внешних переменных. Он состоит в том, что в дополнение к экспериментальной группе в план эксперимента включается контрольная группа. Экспериментальное исследование контрольной группы проводится в тех же условиях, что и экспериментальной. Отличие в том, что экспериментальное воздействие осуществляется только на испытуемых, включенных в экспериментальную группу. Тем самым изменение зависимой переменной в контрольной группе обусловлено лишь внешними переменными, а в экспериментальной - совместным действием внешних и независимой переменных.

Разумеется, при этом нельзя выделить специфическое влияние каждой внешней переменной и особенности такого влияния независимой переменной из-за эффекта взаимодействия переменных.

I. Способ балансировки с применением контрольной группы:

2. Способ балансировки с выделением эффекта внешней переменной:

Для того, чтобы определить, как влияет на зависимую переменную та или иная внешняя переменная, используют план, включающий более чем одну контрольную группу. В общем случае число контрольных групп в экспериментальном плане должно быть N = n + 1, где n - число внешних ("прочих") переменных. Вторая контрольная группа помещается в экспериментальные условия, где исключено действие одной из внешних переменных, влияющих на зависимую переменную экспериментальной и первой контрольной групп. Различие в результатах 1-й и 2-й контрольных групп позволяет выделить специфическое влияние одной из внешних переменных.

Несколько отличается процедура балансировки при контроле известных внешних переменных. Типичный пример учета такой переменной - выявление уровня влияния принадлежности испытуемых к тому или иному полу на результаты эксперимента, поскольку известно, что многие данные, полученные на выборке мужчин, невозможно перенести на женскую выборку. Пол - это дополнительная переменная, поэтому планирование сводится к выявлению эффекта действия независимой переменной на зависимую в каждой из двух экспериментальных групп.

Аналогично строится эксперимент по сравнению эффекта различных аппаратурных методик в зависимости от возраста испытуемых и др.

В более сложных экспериментах применяется балансировка нескольких переменных одновременно. Примером может служить учет влияния пола экспериментатора на поведение испытуемых при тестировании интеллекта. У нас две группы испытуемых, мужчин и женщин, и два экспериментатора (мужчина и женщина). План эксперимента может выглядеть следующим образом:

Группа 1 (эксперимент)

1. Мужчины - экспериментатор мужчина

2. Мужчины - экспериментатор женщина

3. Женщины - экспериментатор мужчина

4. Женщины - экспериментатор женщина

Группа 2 (контроль)

Мужчины - экспериментатор мужчина

Мужчины - экспериментатор женщина

Женщины - экспериментатор мужчина

Женщины - экспериментатор женщина

Контрбалансировка

Этот прием контроля дополнительной переменной чаще всего применяют тогда, когда эксперимент включает в себя несколько серий. Испытуемый оказывается в разных условиях последовательно, и предыдущие условия могут изменять эффект воздействия последующих условий. К примеру, при исследовании дифференциальной слуховой чувствительности не безразлично, какой звук, громкий или более тихий, предъявлялся испытуемому первым, а какой - вторым. Также при выполнении тестов интеллекта важен порядок предъявления испытуемому задач: от простой к сложной или от сложной к простой. В первом случае более интеллектуальные испытуемые больше утомляются и теряют мотивацию, так как вынуждены решать большее количество задач, чем менее интеллектуальные. При втором варианте предъявления заданий менее интеллектуальные испытуемые испытывают стресс неуспеха и вынуждены решать больше задач, чем их более интеллектуальные коллеги. В этих случаях для ликвидации эффектов последовательности и эффекта последействия используют контрбалансировку. Смысл ее состоит в том, что порядок предъявления разных задач, стимулов, воздействий в одной из групп компенсируется иным порядком предъявления заданий в другой группе.

Контрбалансировка применяется в тех случаях, когда есть возможность провести несколько серий. Следует лишь учитывать, что большое число опытов может вызвать утомление у испытуемого. Но этот план позволяет контролировать эффект последовательности. Упрощение же плана контрбалансировки приводит к появлению эффекта последовательности. Однако контрбалансировка не позволяет полностью исключить еще один эффект, а именно - влияние изменения порядка предъявления заданий на значение зависимой переменной. Он называется дифференцированным переносом: переход от ситуации 1 (когда она создается первой) к ситуации 2 отличается от перехода от ситуации 2 (когда она идет первой) к ситуации 1. Этот эффект приводит к тому, что реальные различия между двумя разными экспериментальными ситуациями при регистрации преувеличиваются.

Итак, техника контрбалансировки заключается в том, что каждый испытуемый получает более чем один вариант воздействия (АВ или ВА) и эффект последовательности целенаправленно распределяется на все экспериментальные условия.

При балансировке каждый испытуемый получает лишь одно экспериментальное воздействие - внешняя переменная сбалансируется за счет выявления эффекта ее действия на членов экспериментальной группы, по сравнению с эффектом, полученным при исследовании контрольной группы. Испытуемый может оказаться только в экспериментальной или же только в контрольной группе и получить воздействие какой-нибудь внешней переменной в обеих группах. Балансировка используется при исследовании независимых групп, тогда как контрбалансировка применяется в исследованиях с повторяющимися воздействиями.

Рандомизация

Рандомизацией называется процедура, которая гарантирует равную возможность каждому члену популяции стать участником эксперимента. Каждому представителю выборки присваивается порядковый номер, а выбор испытуемых в экспериментальную и контрольную группы проводится с помощью таблицы "случайных" чисел. Рандомизация является способом, позволяющим исключить влияние индивидуальных особенностей испытуемых на результат эксперимента.

Рандомизация применяется в двух случаях:

1) когда известно, как управлять внешними переменными в экспериментальной ситуации, однако у нас нет возможности использовать одну из предшествующих техник контроля;

2) когда мы предполагаем оперировать какой-либо внешней переменной в экспериментальной ситуации, однако не можем ее специфицировать и применить другие техники.

Если предположить, что значение дополнительной переменной (переменных) подчиняется вероятностным законам (например, описывается нормальным распределением), то в состав экспериментальной и контрольных групп войдет выборка, которая имеет те же уровни дополнительных переменных, что и генеральная совокупность.

По мнению многих специалистов, в том числе Кэмпбелла, уравнивание групп посредством процедуры рандомизации является единственно надежным способом элиминации влияния внешних (дополнительных) переменных на зависимую. Кэмпбелл определяет рандомизацию как универсальный способ уравнивания групп перед экспериментальным воздействием. Другие способы, например метод попарного сравнения, характеризуются им как малонадежные и ведущие к невалидным выводам. (3,4).

Заключение

Экспериментатор проверяет гипотезу о причинной связи двух явлений, А и В. Существует ряд эмпирических признаков причинной связи между двумя явлениями. Первый признак - разделенность причины и следствия во времени и предшествование причины следствию. Если исследователь обнаруживает изменения в объекте после экспериментального воздействия, по сравнению с аналогичным объектом, который таковому не подвергался, у него есть повод говорить о том, что экспериментальное воздействие стало причиной изменения состояния объекта.

Второй признак - наличие статистической связи между двумя переменными (причиной и следствием). Изменение величины одной из переменных должно сопровождаться изменением другой.

Третий признак - причинно-следственная связь регистрируется, если экспериментальная процедура исключает иные возможности объяснения связей А и В, кроме как причинной, и все другие альтернативные причины возникновения явления В исключены.

Проверка экспериментальной гипотезы о причинной связи двух явлений производится следующим образом. Экспериментатор моделирует предполагаемую причину: она выступает в качестве экспериментального воздействия, вследствие - изменение состояния объекта - регистрируется с помощью какого-либо измерительного инструмента.

Экспериментальное воздействие служит для изменения независимой переменной, которая является непосредственной причиной изменения зависимой переменной.

Внешние ("прочие") переменные экспериментальной ситуации экспериментатор должен контролировать. Среди внешних переменных выделяют:

1) побочные переменные, которые порождают систематическое смешение, ведущее к появлению ненадежных данных (фактор времени, фактор задачи, индивидуальные особенности испытуемых);

2) дополнительную переменную, которая существенна для изучаемой связи между причиной и следствием. При проверке частной гипотезы уровень дополнительной переменной должен соответствовать ее уровню в изучаемой реальности. Например, при изучении связи уровня развития непосредственного и опосредованного запоминания дети должны быть одного возраста. Возраст в этом случае - дополнительная переменная. Дополнительная переменная, особо значимая для эксперимента, называется "ключевой". Контрольной переменной называется дополнительная переменная, которая в факторном эксперименте становится второй основной.

Суть эксперимента состоит в том, что экспериментатор варьирует независимую переменную, регистрирует изменение зависимой переменной и контролирует внешние (побочные) переменные.

Среди зависимых переменных выделяются базисные. Базисная переменная - единственная зависимая переменная, на которую оказывает влияние независимая переменная. (3,4).

Список использованной литературы

1. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Курс лекций. - М.: Изд-во Моск ун-та, 1988.

2. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2-х т. Т.1: Пер. с франц. - М.: Мир, 1992.

3. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология: Учебное пособие - М.: ИНФРА-М, 1997.

4. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология - СПб: Питер, 2000. - 320с.

5. Корнилова Т.В. Введение в психологический эксперимент. Учебник для ВУЗов. М.: Изд-во ЧеРо, 2001.

6. Мельников В.М., Ямпольский Л.Т. Введение в экспериментальную психологию личности. - М.: Просвещение, 1985.

7. Экспериментальная психология / Под ред. П. Фресса и Ж. Пиаже. Вып.1-2. М.: Прогресс, 1966.

Переменные, которыми манипулирует исследователь, и результат от воздействия которых подлежит измерению и сопоставлению.

Независимые переменные (independent variables) представляют собой переменные факторы, которыми манипулирует исследователь (т.е. степень их воздействия исследователем может регулироваться) и последствия (эффект) от воздействия которых подлежит измерению и сопоставлению. К этим переменным факторам-условиям относятся уровень цен, дизайн упаковки, тематика рекламы. В двух примерах, приведенных в начале этой главы, независимыми переменными являлись сумки моделей LeSportsac и "di Paris sac" в первом, и внутримагазинная радиореклама (ее наличие или отсутствие) - во втором.

Единицы наблюдения (test units)

Люди, организации либо иные наблюдаемые объекты, чья реакция на независимые факторы подлежит изучению

Единицами наблюдения (test units) могут быть индивидуумы, организации либо другие объекты, чья реакция на независимые факторы изучается. Единицы наблюдения могут включать потребителей, магазины, географические зоны. В случае с сумками LeSportsac единицами наблюдения выступали женщины, а в случае с Eckerd - аптеки.

Зависимые переменные (dependent variables)

Факторы, или показатели, с помощью которых измеряется воздействие базисных факторов на тестируемые элементы.

Зависимые переменные (dependent variables) представляют собой переменные, которые отражают воздействие независимых переменных на единицы наблюдения. К ним могут относиться объемы продаж, прибыль, доля рынка. В случае с LeSportsac зависимой переменной был товарный знак или идентификационный признак, а в случае с Eckerd - объем продаж.

Посторонние переменные (extraneous variables)

Все прочие факторы, кроме независимых, воздействующие на реакцию единиц наблюдения.

Посторонними переменными (extraneous variables) являются все прочие факторы, кроме независимых, воздействующие на реакцию единиц наблюдения. Эти факторы могут искажать значения зависимых переменных, что приводит к частичной или полной недостоверности результатов эксперимента. К посторонним факторам могут относиться торговая площадь магазина, его местоположение, сбытовая политика. В случае с Eckerd торговая площадь аптеки, ее местоположение, интенсивность потока покупателей и период функционирования были посторонними факторами, влияние которых необходимо было исключить.

Эксперимент (experiment)

Управляемый процесс изменения одной или нескольких независимых переменных для измерения их влияния на одну или несколько зависимых переменных при условии исключения влияния посторонних факторов.

Под проведением эксперимента (experiment) понимается осуществление исследователем управляемого процесса изменения одной или несколько независимых переменных для измерения их влияния на одну или несколько зависимых переменных при исключении влияния посторонних факторов . Исходя из этого определения, исследовательские проекты с LeSportsac и Eckerd можно определить как эксперименты.

План проведения эксперимента (experimental design)

Комплекс экспериментальных процедур по определению единиц наблюдения и состава выборки; независимых переменных; зависимых переменных; методов исключения влияния посторонних факторов.

План проведения эксперимента (experimental design) представляет собой комплекс экспериментальных процедур по определению:

1. единиц наблюдения и разделение их на однородные подгруппы;

2. независимых переменных;

3. зависимых переменных;

4. методов исключения влияния посторонних факторов .

5. Проиллюстрируем это на следующем примере.

ПРИМЕР. Номинал купонов: что от него зависит?

Эксперимент проводился для определения влияния номинальной стоимости купонов на вероятность их использования. При этом контролировался такой фактор, как частота приобретения товаров данной торговой марки. В Нью-Йорке проводились личные опросы 280 покупателей при входе или выходе из торгового центра. Респондентов случайным образом распределили на две группы, одной предлагалось купоны номиналом 15 центов, а второй - 50 центов, на товары четырех наименований: стиральный порошок Tide, кукурузные хлопья Kellogg, зубная паста Aim и чистящее средство Joy. Респондентам задавались вопросы о том, какие марки товаров они купили и собираются ли использовать полученные купоны данной номинальной стоимости во время следующего посещения торгового центра. Интересно, что более высокий номинал купонов обуславливал и более высокую вероятность их использования в будущем у тех покупателей, которые либо не покупали, либо редко покупали рекламируемые товары. Для постоянных покупателей более высокая стоимость купонов оказывала незначительное влияние на вероятность их использования в будущем .

В описанном эксперименте независимым фактором, значение которого изменялось, является номинальная стоимость купона (15 или 50 центов). Зависимым фактором выступает вероятность использования купона. Посторонним контролируемым фактором являются товарные марки продуктов. Отдельные покупатели составляют единицы наблюдения. Методика проведения эксперимента предусматривала случайный отбор единиц наблюдения (покупателей) в исследуемые группы (купоны по 15 или 50 центов).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Для упрощения изложения материала о посторонних факторах и методике эксперимента введем ряд обозначений, общепринятых в маркетинговых исследованиях:

X- воздействие на группу единиц наблюдения некоторых независимых переменных (условий, событий), результат которого необходимо установить;

О - процесс наблюдения или измерения зависимой переменной для единиц наблюдения или их групп;

R - случайное распределение единиц наблюдения или их групп по отдельным выборкам;

Кроме того, устанавливаются следующие правила:

· движение слева направо означает движение во времени;

· горизонтальное расположение символов означает их принадлежность к одной выборке;

· вертикальное расположение символов означает, что они относятся к событиям или процессам, происходящим одновременно.

Например, следующий порядок расположения символов:

X 0 1 0 2

говорит о том, что данная группа единиц наблюдения подвергалась воздействию независимого фактора (X) и реакция на него измерялась на два момента времени - О 1 и 0 2

С целью выяснить ее влияние на зависимую переменную.

Зависимая переменная - в научном эксперименте измеряемая переменная, изменения которой связывают с изменениями независимой переменной.

Независимой переменной, например, в психологическом эксперименте может считаться интенсивность стимула , а зависимой - способность испытуемого ощущать этот стимул.

Виды связи между переменными

- Зависимая переменная не чувствительна к изменениям независимой.

- Монотонно возрастающая зависимость: увеличению значений независимой переменной соответствует изменение зависимой переменной.

- Монотонно убывающая зависимость: увеличению значений независимой переменной соответствует уменьшение уровня независимой переменной.

- Нелинейная зависимость U-образного типа - обнаруживается в большинстве экспериментов, в которых выделяются особенности психической регуляции поведения

- Инвертированная U-образная зависимость - получается в многочисленных экспериментах и корреляционных исследованиях.

- Сложная квазипериодическая зависимость уровня зависимой переменной от уровня независимой.

Wikimedia Foundation . 2010 .

Смотреть что такое "Независимая переменная" в других словарях:

Независимая переменная - Некий аспект экспериментальной ситуации, который находится под прямым контролем экспериментатора, наблюдающего за его возможным влиянием на поведение участников (см. Зависимая переменная). К примеру, разделение участников на группы, которым дают… … Большая психологическая энциклопедия

НЕЗАВИСИМАЯ ПЕРЕМЕННАЯ, см. ПЕРЕМЕННАЯ … Научно-технический энциклопедический словарь

Независимая переменная - — см. Аргумент функции … Экономико-математический словарь

независимая переменная - — [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999] Тематики электротехника, основные понятия EN independent variable … Справочник технического переводчика

Независимая переменная - (independent variabile) – переменная, которая управляется экспериментально или с целью наблюдения за её воздействием на другие, зависимые переменные. Например, ограничение скорости движения на дорогах есть независимая переменная, а число… … Энциклопедический словарь по психологии и педагогике

НЕЗАВИСИМАЯ ПЕРЕМЕННАЯ - (independent variable) переменная, которая управляется экспериментально или с целью наблюдения ее воздействия. Например, на некоторых дорогах может систематически ограничиваться скорость движения, а эффект измеряться с точки зрения статистики… … Большой толковый социологический словарь

независимая переменная - nepriklausomasis kintamasis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. independent variable vok. unabhängige variable, f rus. независимая переменная, f pranc. grandeur indépendante, f … Automatikos terminų žodynas

независимая переменная - nepriklausomasis kintamasis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. independent variable vok. unabhängige Veränderliche, f rus. независимая переменная, f pranc. variable indépendante, f … Fizikos terminų žodynas

независимая переменная - Переменная, используемая для предсказания значений, объяснения, зависимой переменной. Синонимы: предиктор, объясняющая переменная. См. тж. зависимая переменная … Словарь социологической статистики

Независимая переменная - – переменная, которая вызывает изменение другой (зависимой) переменной … Словарь-справочник по социальной работе

Основные разновидности переменных:

Независимая переменная - то, что исследователь устанавливает или чем активно манипулирует. Также может быть названа "фактором".

Пример. Терапия симптомов шизофрении.

Зависимая переменная - то, что измеряется.

Пример. Терапия симптомов шизофрении.

Простейший эксперимент - одна независимая переменная с двумя уровнями.

Уровни НП

НП имеет несколько значений (уровней). Уровень - значение или аспект НП. Количество уровней НП не ограничено.

Пример: типы терапии (психоанализ, рациональная психотерапия и т.п.)

Количество независимых переменных.

В эксперименте может иметься только одна или несколько НП. Простой эксперимент - 1 НП. Факторный - более чем 1 НП.

Пример: влияние психотерапии имедикаментозного лечения на симптомы шизофрении. Каждая из НП может быть представлена несколькими уровнями:

Терапия - психоанализ, рациональная терапия и т.д.

Медикаментозное лечение - халдол, торазин и т.д.

Независимая переменная

Разновидности НП: характеристики заданий (легкие, сложные и пр.),особенности ситуации (внешние условия), управляемые особенности (состояния) испытуемого ; (тревожность)

Если в качестве аналога НП выступают константные характеристики испытуемого (субъективные переменные) , например, личностная тревожность, пол, интеллект, - корректно называть исследование не экспериментом, а корреляционным исследованием.

Исследования с субъективными и управляемыми переменными

|

Переменные |

Название |

Группы |

Внешние переменные |

Выводы |

|

Управляемые переменные |

Эксперимент (истинный) |

Эквивалентные - различия только в уровнях НП |

Контролируются |

О причинах поведения |

|

Субъективные переменные |

Корреляционное исследование |

Неэквивалентные – различия по другим параметрам (ВП) |

Не контролируются |

О различиях между группами. Невозможны о причинах поведения |

Зависимая переменная

ЗП - регистрируемые параметры поведения (величина, которая измеряется в эксперименте).

Разновидности ЗП: точность(количество ошибок), латентное время (от момента предъявления сигнала до выбора ответа), длительность, или скорость, исполнения,

темп, или частота, действий, продуктивность, категории форм поведения

Уровни измерения и ЗП

Любое измерение может быть отнесено к одному из 4-х типов (уровней):

Номинальный - классификация объектов по качественным признакам, например, партийная принадлежность.

ЛДПР – 1, ЕР – 2, ПЖ – 3, КПРФ – 4, ЕПРСТ - 5

При сравнении можно говорить о принадлежности к одной или разным партиям, но нельзя сделать заключение, что один из сравниваемых имеет большую партийную принадлежность, чем другой.

Порядковый - порядок ранговый в соответствии со степенью выраженности какого-либо признака: хорошая очень хорошая наилучшая стиральная машина

Можно сказать, что некто(нечто) лучше другого, но нельзя сказать насколько лучше. Часто используется в исследованиях предпочтений.

Интервальный - установлен порядок в соответствии со степенью выраженности признака и определена величина различия между объектами измерения по оцениваемой переменной.

Пример, шкала температуры Цельсия

Можно сказать, что нечто(некто) больше (лучше) другого и насколько больше (лучше).

Отличительная особенность - нет "абсолютного" ноля. Наиболее часто встречающийся уровень измерения в психологических исследованиях (стандартизированные шкалы, например, шкала интеллекта).

Уровень отношений - установлен порядок в соответствии со степенью выраженности и определена величина различия между объектами измерения по оцениваемой переменной и существует абсолютная нулевая отметка на шкале (абсолютный ноль).

Примеры: вес, рост, время выполнения задания.

Можно сказать какой из объектов измерения больше, насколько, во сколько раз и есть данная вещь (свойство) или нет.

_____________________________________________________________________________

Характеристики ЗП : надежность, валидность, сензитивность

Надежность - точность измерения, стабильность результатов во времени.

Пример. Результаты нескольких измерений (тестирования) одного и того же объекта

(20 баллов «истинное» значение)

Надежный инструмент 19 20 20 19 18 19

Ненадежный инструмент 18 11 23 29 20 15

Один из способов оценки надежности: повторное тестирование одной и той же группы испытуемых с интервалом 2-3 недели с последующим расчетом меры связи (коэффициента корреляции) – ретестовая надежность.

Валидность – сведения о том,что измеряет наш тест (или измеряем ли мы то, что хотим измерить). Например, тест оптимистичности - измеряет ли он оптимистичность на самом деле. Один из способов оценки валидности – корреляция результатов теста с оценками экспертов или показателями теста с известной валидностью.

Сензитивность - чувствительность зависимой переменной к изменениям независимой.

Низкая сензитивность: при манипуляции НП, ЗП не изменяется, хотя в действительности закономерность (связь между переменными) существует.

Разновидности зависимостей между НП и ЗП:

Отсутствие зависимости

Монотонно возрастающая зависимость

Монотонно убывающая зависимость

Нелинейная зависимость U - образного типа

Инвертированная U - образная зависимость

Сложная квазипериодическая зависимость

Рис. Монотонно возрастающая зависимость

Признаки причинной связи между двумя явлениями:

1. Предшествование во времени причины следствию.

2. Наличие статистической связи между двумя переменными (причиной и следствием).

3. Исключаются иные (альтернативные) объяснения связей А и В. Для этого внешние переменные должны контролироваться.

Внешние переменные - основные приемы контроля (по Дружинину)

элиминация внешних переменных ; исключение присутствия внешней переменной.

константность условий ; влияние внешней переменной остается неизменным на всех испытуемых

балансировка - использование контрольной группы. Для выделение эффекта внешней переменной – используется более одной КГ.

контрбалансировка - порядок предъявления разных задач, стимулов, воздействий в одной из групп компенсируется иным порядком предъявления заданий в другой группе. Используется при возможности получения эффектов порядка или последовательности - предыдущие условия изменяют эффект воздействия последующих условий. При контрбалансировки использовании эффект последовательности целенаправленно распределяется на все экспериментальные условия.

рандомизация- случайный отбор и распределение испытуемых. Позволяет исключить влияние индивидуальных особенностей испытуемых на результат эксперимента.

Валидность эксперимента

Валидность - качество эксперимента, гарантирующее обоснованность выводов:

о том, что именно экспериментальный фактор является причиной изменений, зарегистрированных в зависимой переменной (внутренняя валидность);

о том, что выявленная зависимость является закономерной, ее можно распространять на определенные внеэкспериментальные ситуации (внешняя валидность).

Внутренняя валидность – степень соответствия реального эксперимента идеальному.

Идеальный эксперимент :НП – изменяется, ЗП – фиксируется, другие условия остаются неизменными (эквивалентность испытуемых, отсутствие изменений, возможность проводить опыты бесконечно и др.

Угрозы внутренней валидности (Кэмпбелл Д.Т. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. М., 1980.)

История (фон) - события, которые происходят во время эксперимента наряду с воздействием экспериментального фактора,

Естественное развитие (изменения в испытуемых, которые не связаны с конкретными событиями, а являются следствием течения времени (например, усиление голода или усталости и т.п.);

Эффекты тестирования - влияние ранее выполненных испытуемыми заданий на результаты повторного испытания (эффект "первого замера", опыт участия в других экспериментах и тестированиях);

Погрешность, нестабильность измерительного инструмента - неисправность технических средств, нестабильность уровня внимания наблюдателей, изменения в их физическом и психическом состоянии;

Статистическая регрессия - следствие отбора групп на основе крайних показателей;

Отбор испытуемых - неэквивалентность экспериментальной и контрольной групп по составу;

Отсев в ходе эксперимента - неравномерное выбывание испытуемых из экспериментальной и контрольной групп перед тем, как эксперимент кончается;

Взаимодействие между отбором и естественным развитием , которое может приниматься за эффект экспериментального фактора.

Пример исследования и оценки угроз внутренней валидности : эффективность программы снижения экзаменационной тревожности у студентов. Сравнивается уровень тревожности у группы студентов до программы и после ее завершения.

Возможные угрозы :

История (фон) – изменение системы оценок снижающее тревожность

Естественное развитие – адаптация к условиям обучения и снижение тревожности

Инструментарий – замена теста другим тестом или совершенствование навыков пользования тестом

Тестирование – изменение отношения к своим качествам в результате получения информации о них (в общем случае – привыкание или повышение восприимчивости)

Регрессия к среднему – «улучшение» показателей в группе, сформированной из участников с низкими баллами тревожности

Внешняя валидность - мера соответствия экспериментальной процедуры реальности. Эксперимент, который полностью воспроизводит внешнюю реальность, называетсяэкспериментом полного соответствия. Внешняя валидногсть определяет возможностигенерализации (обобщения) выборочных данных на всю популяцию.

Генерализация

на другие популяции (возраст, социальный статус, пол, этнические особенности и др.)

74% всех исследований проводится на студентах. Студенты отличаются более высокими способностями, они более эгоистичны и восприимчивы к социальным воздействиям, легче меняют свое отношение к различным вопросам

Внешняя валидность исследования нравственного развития детей Лоренса Колберга ставится под сомнение, т.к. испытуемые - только мальчики-подростки.

на другие условия (дилемма «искусственные условия лаборатории – обычные условия»)

Ульрих Найссер инициировал движение за изучение явлений за пределами лабораторий для обеспечения экологической валидности.

на другой временной контекст (исторический, политический и пр. фон)

Соломон Аш исследовал конформность в 50-е годы 20 века. Вывод: студенты колледжей восприимчивы к давлению сверху. Исторический контекст исследования: главенство консерваторов в политике и обществе, холодная война; конформность, послушание являются значимыми для выживания общества ценностями. Если исследование повторить в наше время будет ли получен сходный результат?

Угрозы внешней валидности:

Предварительное тестирование - возможное изменение или увеличение восприимчивости испытуемых к экспериментальному воздействию под влиянием предварительного тестирования (реакции лиц, прошедших предварительное тестирование, будут нерепрезентативны по отношению к тем, кто этому не подвергался);

Эффекты взаимодействия отбора испытуемых и экспериментального фактора - зарегистрированный эффект свойствен только для данной группы, не проявляется в других частях изучаемой совокупности;

Условия организации эксперимента, вызывающие реакцию на эксперимент - фиксируемые реакции вызваны не только экспериментальным фактором, а знанием, что идет эксперимент (поэтому некорректно распространять полученные данные на лиц, подвергающихся воздействию экспериментального фактора в неэкспериментальных условиях);

Взаимная интерференция экспериментальных воздействий , нередко возникающая, когда одни и те же испытуемые подвергаются нескольким воздействиям, поскольку влияние более ранних воздействий, как правило, не исчезает.