Классификация телекоммуникационных систем. Классификация систем и сетей доступа

2. Классификация видов информации, способов передачи и коммутации. Мультисервисные сети связи2. Классификация видов информации, способов передачи и коммутации

2.1. Классификация видов информации

- пользовательская (группа "U ser");

- управления (группа "C ontrol");

- административного управления (группа "M anagement").

К пользовательской информации (U ) относятся, например, те виды, которые приведены в таблице 2.1.

Для обмена этими видами информации используются информационные протоколы прикладного уровня, например, SMTP, H.323, HTTP, FTP, T.120 и др.

Большинство видов информации, приведенных в таблице 2.1, чувствительно к задержке при передаче по каналам телекоммуникационных сетей. Переход к сетям, основанным на концепции NGN, требует учета разнообразия характеристик различных видов информации.

Характеристики телефаксов:

1. Факс гр. 3: 203x98 точек/дюйм;

2. Факс гр. 4: 400x400 точек/дюйм.

К виду C относятся :

- процессов установления и разъединения соединения между сетевыми объектами;

- информация, обеспечивающая поддержку процессов предоставления интеллектуальных услуг ;

- информация, обеспечивающая поддержку процессов роуминга в сотовых сетях мобильной связи.

Для обмена этими видами информации используются сигнальные протоколы:

- Q.931 (протокол уровня 3 стека DSS1);

- ISUP (протокол уровня 7 стека CCS7 N-ISDN);

- B-ISUP (протокол уровня 7 стека CCS7 B-ISDN);

- SIP (протокол уровня 7, используемый в NGN) и др.

К виду M относятся :

- информация административного управления (O&M – эксплуатации и технического обслуживания);

- информация управления сетями связи (TMN).

В процессе решения этих задач обеспечивается обмен данными:

Об авариях;

О результатах измерений характеристик управляемых объектов;

О статистике;

О начислении платы за предоставляемые ресурсы и др.

Таблица 2.1. Виды и характеристики информации пользователей

|

информации |

Диапазон частот (D F). Скорость передачи (V). Динамический диапазон уровней (D) |

Чувствительность: T - к задержке; L (loss) - к потере информации |

Службы связи (сéти) |

0,3-3,4 кГц; D£ 40дБ |

|||

0,02 –20 кГц; |

Радиовещания |

||

TV (подвижное изображение) |

D F кан £ 6 МГц |

||

Цифровая ТЛФ |

6,5 - 64 Кбит/c |

||

Цифровое TV |

2 - 25 Мбит/c |

||

Телеграфная |

50 Бит/с-2400 Бит/с |

||

Данные (ПЭВМ) |

9,6 Кбит/с – 34 Мбит/с |

ПД (X.25,FR,ATM) |

|

Факс (гр. 3, 4) |

2,4 Кбит/с – 64 Кбит/с |

ФАКСИМИЛЕ |

|

Видеотекст, телетекст |

Видеотекс; телетекс |

||

9,6 Кбит/с – 64 Кбит/с |

FR, Internet (E-mail), ATM |

||

14 Кбит/с – 64 Кбит/с |

FR, Internet, TЛФ |

||

Видео почта |

(64 – 128) Кбит/с |

ТЛФ, FR, Internet, ATM |

|

Телеметрия |

(2,4 – 128) Кбит/с |

||

Доступ к Internet |

(19,2-2048) Кбит/с (2,4 - 56) Кбит/с |

ТЛФ, Internet, ATM |

|

ТV по запросу |

(2,0 – 8,0) Мбит/с |

TV, КТВ, ATM, Internet |

|

Видеоте-лефония |

ТЛФ, Internet, ATM |

||

Видеоконфе-ренция |

(384 – 512) Кбит/с |

ТЛФ, Internet, ATM |

Для обмена этими видами информации используются протоколы управления сетью, например, SNMP, CMIP, ILMI, OMAP, FTAM и др.

Службы, функционирующие в МСС, характеризуются следующими атрибутами:

- скорость передачи информации;

- способ установления соединения (коммутируемое, полупостоянное или постоянное);

- метод коммутации (КК или КП);

- конфигурация связи (“точка-точка”, “многоточечная”, “широковещательная”);

- принцип установления связи (по запросу, с предварительным резервированием на заданное время, постоянная связь);

- протокол доступа.

В рекомендации ITU-T I.211 все услуги МСС предлагается делить на интерактивные и вещательные . К интерактивным услугам относятся: диалоговые (интерактивные), почтовые, "по запросу". К вещательным услугам относятся: трансляционные без влияния пользователя и с возможностью активного управления со стороны пользователя. Примеры диалоговых услуг приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2. Примеры диалоговых услуг, предоставляемых службами МСС

|

Тип информации |

Широкополосная услуга |

Область применения |

1. Подвижные изображения и звук |

Видеотелефония |

Системы связи для передачи речи, неподвижных и подвижных изображений между двумя пользователями |

Видеоконференции |

Системы связи для передачи речи, документов, неподвижных и подвижных изображений между двумя или большим количеством пользователей |

|

Видеонаблюдение |

Системы охраны и мониторинга (технологических процессов, дорожного движения и др.) |

|

Передача видео- и аудиоинформации |

Передачи ТВ, работа с БД мультимедиа |

|

Передача множества звуковых каналов |

Передача нескольких радиопрограмм, информац. каналы на нескольких языках одновременно |

|

Высокоскоростная передача информации в цифровой форме |

Передача данных при взаимодействии:

|

|

Высокоскоростное телеуправление |

|

|

|

4. Документы |

Высокоскоростной телефакс |

Передача изображений, текста, рисунков |

Передача видео высокого разрешения |

|

|

Обмен документами |

Передача смешанных документов. |

2.2. Классификация способов коммутации и передачи

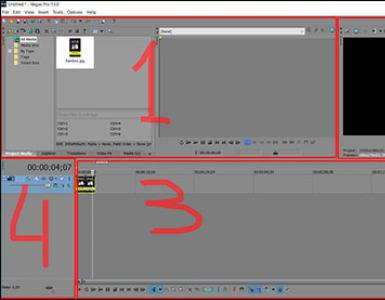

На рисунке 2.1 приведена классификация способов коммутации и передачи

Рисунок 2.1. Классификация способов коммутации и передачи

В таблице 2.2 приведены достоинства и недостатки способов коммутации и передачи.

Таблица 2.2. Достоинства и недостатки способов коммутации и передачи

|

коммутации |

Достоинства |

Недостатки |

Коммутация каналов (КК) |

1) не требуются ресурсы сети для обработки сообщений; 2) задержка доставки сообщений минимальна (она равна времени установления соединения tус). |

1) невозможно изменение полосы пропускания канала; 2) невозможна интеграция в одной сети видов служб с разными скоро-стями передачи; 3) низкое использование полосы пропускания канала. |

Многоскоростная коммутация (МСКК) |

1) возможность изменения полосы пропускания канала; 2) задержка доставки минималь-на; |

1) низкое использование канала при пачечном трафике (Кп = Тс/Тпер>1); 2) высокая сложность системы синхронизации; 3) необходимость выделения большого количества каналов с базовой полосой пропускания (Vбаз) для высокоскоростных служб; 4) необходимость выбора низкой базовой полосы пропускания канала. |

Быстрая коммутация каналов (БКК) |

1) возможность передачи пакетов данных в паузах речевого сигнала; 2) улучшенное использование полосы канала при трафике пачечного типа (Кп >1); 3) задержка доставки пакетов мала. |

1) при перегрузках быстро растут потери; 2) при перегрузках часть речевых отрезков теряется; 3) после передачи каждого пакета (в паузах речевого обмена) необходимо восстанавливать соединение между пользователями за время tус £ 140 мс, чтобы задержки “из конца в конец” не превышали 240 мс. |

Быстрая коммутация пакетов (БКП) |

1) динамическое изменение скорости передачи (полосы пропускания канала); 2) малая вероятность ошибки; 3) простота протоколов звена данных и сетевого уровней в узлах сети; 4) малая величина задержки; 5) хорошее использование ресурсов сети при пачечном трафике; 6) гибкость в условиях перегрузки. |

а) потери скорости передачи из-за необходи-мости включения адреса в каждый пакет; б) усложнение коммутационных полей коммутаторов. |

Коммутация пакетов (КП) |

1) динамическое изменение скорости передачи; 2) высокое использование ресурсов сети при пачечном трафике. |

а) задержка для пакетов с речевой информацией может быть недопустимо большой; б) высокая сложность протоколов звеньевого и сетевого уровней; в) большая зависимость задержки сообщений от поступающей нагрузки. |

Первый проект сети с коммутацией пакетов был обнародован в 1974 г. Основа концепции такой сети – отказ от жесткой связи между канальным интервалом (TIME SLOT) и соединением в первичных цифровых синхронных сетях . В то время (70-е годы 20-го века) качество каналов сетей связи было низким. Поэтому для обеспечения приемлемой семантической прозрачности сквозного соединения в сети потребовалось использование сложных протоколов уровня звена данных, позволивших обеспечить разграничение кадров и защиту от ошибок .

Пакетная коммутация ориентирована на предоставление виртуальных каналов , которые существуют лишь как временнóе подмножество ресурса физической цепи.

Это временнóе подмножество пользователь ощущает как реальный канал. При этом в одном физическом канале осуществляется мультиплексирование потоков пакетов многих пользователей и служб.

Пропускная способность физического канала считается достаточной, если ни один из пользователей не замечает понижения качества услуг при параллельном использовании общего ресурса с другими пользователями.

Различают два вида соединений в пакетных сетях:

- виртуальный канал (аналогичен коммутируемому соединению, устанавливаемому на время сеанса);

- постоянный виртуальный канал (аналогичен выделенной линии, кроссируемой по определенному маршруту “из конца в конец”).

При объединении потоков нескольких источников в одном канале могут использоваться статическое или статистическое мультиплексирование.

Алгоритм статического мультиплексирования потоков широко используется в современных сетях, поскольку позволяет относительно экономно расходовать пропускную способность магистральных каналов. Простейший пример передачи информации многих источников по одному каналу магистральной сети: за каждым из источников закрепляется определенная часть ресурса магистрального канала (например, своя полоса частот). В этом случае каждый источник может использовать только ту часть ресурса, которая ему отведена (рисунок 2.2, слева).

Рисунок 2.2. Сравнение эффективности использования сетевых ресурсов при статическом (слева) и статистическом (справа) мультиплексировании потоков

Слева на рисунке 2.2 показаны потоки трех отдельных источников при жестком разделении полосы магистрали (статическое мультиплексирование) между ними. Справа – потоки тех же источников в магистральном канале при работе алгоритма статистического мультиплексирования.

Принцип статистического мультиплексирования состоит в том, что потоки отдельных источников складываются (агрегируются) в магистральном канале с экономией пропускной способности dС (рисунок 2.2, справа).

На рисунке 2.3 отражены требования к качеству доставки информации “из конца в конец” между интерфейсами “пользователь-сеть” (UNI).

Оборудование потребителя включает оконечное оборудование (TE), например, хост и какой-либо маршрутизатор или, если имеется, ЛВС. Граничные маршрутизаторы (ER), к которым подключается оконечное оборудование, могут называться шлюзами доступа (Access Gateway, AGW). Эталонные каналы (ресурсы) сетей имеют следующие атрибуты:

1) область сети IP может поддерживать виртуальные соединения “пользователь-пользователь”, “пользователь-хост” и другие варианты соединения конечных точек;

2) сетевые сегменты могут быть представлены как области с маршрутизаторами на их границах и неопределенным количеством внутренних маршрутизаторов с различными ролями в процессе доставки потоков информации;

3) количество сетевых сегментов в заданном пути может зависеть от предлагаемого класса

обслуживания (CoS), сложности и географической протяженности каждого сетевого сегмента;

5) сетевые сегменты , поддерживающие передачу пакетов в потоке, могут изменяться во время его существования ;

6) возможность соединения по протоколу IP простирается за международные границы, но не следует соглашениям о коммутации каналов (например, на международной границе могут отсутствовать идентифицируемые шлюзы, если один и тот же сетевой сегмент используется по обе стороны границы).

В таблице 2.3 приведены показатели качества доставки информации в МСС с пакетной коммутацией (Рекомендация ITU-T Y.1541) .

Таблица 2.3. Показатели качества доставки информации в МСС с пакетной коммутацией

|

Класс качества доставки |

(T з - задержка IP-пакета) |

(джиттер) |

(доля потерь) |

(доля искаженных IP-пакетов) |

|

(приоритет 1) |

50 мс. 3) |

10 -3 . 4) |

10 -4 . 5) |

|

|

(приоритет 1) |

50 мс. 3) |

10 -3 . 4) |

||

|

(приоритет 2) |

||||

|

(приоритет 2) |

||||

|

(приоритет 3) |

||||

|

(приоритет 3) |

Примечания:

1) При большом времени распространения сигналов могут возникать сложности для классов "0" и "2" с соблюдением норм на среднее значение времени задержки IP пакетов. Величина IPTD определена для максимальной длины информационного поля пакета 1500 байтов.

2) Величина вариации задержки IP-пакетов (IPDV) определяется разницей между верхней и нижней границей задержки, измеренной в течение интервала оценки . В качестве длительности этого интервала предлагается выбирать одну минуту. Все эти соображения ITU-T считает предварительными и требующими дополнительного изучения.

3) Эта величина зависит от скорости в тракте обмена пакетами. Приемлемая величина вариации задержки достигается при использовании трактов со скоростью 2048 Кбит/с и более, а также при длине информационного поля пакетов менее 1500 октетов.

4) Требование для классов "0" и "1" отчасти основано на исследованиях, показывающих, что высококачественные голосовые приложения (и соответствующие кодеки) весьма эффективны при значениях IPLR менее 10 -3 .

5) Эта величина (IREP=10 -4) гарантирует то, что потери пакетов будут компенсированы вышестоящими уровнями и допустимы при использовании связки технологий IP/ATM.

Класс "0 " предназначен для обмена информацией в реальном времени (в частности, для телефонной связи с высоким качеством при использовании IP технологии). Он предусматривает создание отдельной очереди с приоритетной обработкой пакетов (высший приоритет ). Для класса "0 " характерны ограничения на способы маршрутизации (максимальное число транзитов) и допустимое расстояние между взаимодействующими терминалами (время распространения сигналов).

Класс "1" также предназначен для обмена информацией в реальном времени, но с менее жесткими требованиями (VoIP, VTC).

Предусматривается создание отдельной очереди с приоритетной обработкой пакетов. Класс "1" обеспечивает хорошее качество телефонной связи .

Класс "2" ориентирован на обмен данными с высокой степенью интерактивности. К этому классу относится, в частности, сигнальная информация . Очереди на обработку присвоен второй приоритет.

Пакеты классов "0" и "1" имеют преимущество на обработку, по сравнению с пакетами других классов.

Классу "3", предназначенному для обмена с менее высоким уровнем интерактивности, присущи те же ограничения на принципы маршрутизации и время распространения сигналов, что и классу "1". Обслуживание пакетов этого класса должно осуществляться со вторым приоритетом. Этот класс считается приемлемым для интерактивного обмена данными .

Класс "4" предназначен для обмена различной информацией с низкой вероятностью потери (короткие транзакции , потоковое видео или видео в реальном (масштабе) времени, "живое" видео и др.). Допускаются длинные очереди пакетов на обработку, которая осуществляется с третьим приоритетом. Никакие ограничения на маршрутизацию и время доставки сообщений не накладываются.

Класс "5" ориентирован на те IP приложения, которые не требуют высоких показателей качества доставки информации. Соответствующие пакеты формируют отдельную очередь; обслуживание осуществляется с самым низким приоритетом (третий приоритет). Никакие ограничения на маршрутизацию и время доставки сообщений не накладываются. Типичным примером услуг, поддерживаемых с классом "5", можно считать "электронную почту".

Символ "U" (первая буква в слове "U nspecified") указывает на то, что показатель для данного класса обслуживания не нормируется. Джиттер (jtter) – флуктуации задержки.

Введение

Сегодняшние реалии жизни требуют от человека быть в курсе всех последних событий, новостей финансового и политического мира, а также незамедлительно реагировать на любые изменения, происходящие в мире. Человек нуждается в постоянном обмене данными. Ярким примером такой зависимости от информационных каналов связи можно назвать трейдерство. Человек, играющий на бирже, должен владеть всеми сведениями, которые влияют на котировки акций. Больше того, ему нужен Интернет, чтобы вовремя внести изменения в свои фишки, иначе он не получит прибыль. Благодаря тому, что сейчас активно развиваются кабельные, спутниковые и мобильные линии связи, такой человек может иметь постоянно работающий канал, а нередко даже и резервный, на всякий случай. Этот пример доказывает актуальность темы исследования.

Целью работы является изучение возможностей, а также изучение достоинств и недостатков современных систем передачи данных.

Для достижения данной цели в работе решаются следующие задачи:

· классификация систем передачи данных;

· подробное рассмотрение всех видов систем передачи данных;

· краткое описание основных производителей современного оборудования систем передачи данных

Понятие системы передачи данных и их классификация

Система передачи данных - система, предназначенная для передачи информации как внутри различных систем инфраструктуры организации, так и между ними, а также с внешними системами. Определение систем передачи данных, на первый взгляд, очень просто и коротко. Но за этими словами скрывается огромное значение данной системы не просто для других технических систем, а для бизнес-процессов современной организации в целом. Система передачи данных является, прямо или косвенно, основной технической составляющей работоспособности практически любых средних и крупных организаций, а также многих малых компаний, использующих современные средства управления своим бизнесом.

Так сложилось исторически, что система передачи данных с каждым годом становится все более универсальной средой для передачи самой различной информации, как между конечными пользователями, так и между системными (служебными) устройствами. Чем больше универсальность, тем больше требований к этой системе.

Система передачи данных состоит из нескольких компонентов, определяемых в зависимости от решаемых задач. Их далеко не полный перечень:

· коммутаторы,

· маршрутизаторы,

· межсетевые экраны и мосты,

· мультиплексоры,

· различные конвертеры физической среды и интерфейсов передачи данных,

· точки беспроводного доступа,

· клиентское оборудование,

· программное обеспечение управления оборудованием.

Также практически все современные инженерные системы имеют в своем составе встроенные компоненты для организации передачи разнородных данных (служебный "горизонтальный" трафик между устройствами, данные управления между центром управления и устройствами, мультимедийный трафик), имеющих непосредственное отношение к системам передачи данных.

Крупнейшей сетью передачи данных является сеть Интернет. В настоящее время Интернет представляет собой всемирную сеть, состоящую из соединенных между собой компьютеров. Интернет позволяет любому пользователю, имеющему выход в сеть, получить доступ ко всем информационным ресурсам, хранящимся на сайтах (компьютерах-серверах) по всему миру. Сеть Интернет обеспечивает работу электронной почты, позволяющей передавать сообщения другим пользователям сети и принимать сообщения от них. Также Интернет дает возможность передавать файлы между компьютерами, а с помощью специальных программ (браузеров) искать и выводить на свой дисплей любую информацию, имеющуюся в сети Интернет. И это еще не полный список.

По мере увеличения разнообразия имеющейся в сети Интернет информации (совершен поразительный качественный скачок от простых текстовых файлов к сложной графике, анимации, передаче аудио и видеосигналов) растет потребность в организации именно высокоскоростного доступа, позволяющего получать все многообразие имеющейся в сети Интернет информации.

Сети передачи данных могут быть проводными, что означает соединение компьютеров с помощью кабелей, или беспроводными, в которых подключения выполняются посредством радиоволн, по воздуху.

Беспроводное соединение позволяет работать на компьютерах в любом месте дома без использования кабелей. Прокладка кабелей -- затратный процесс, при этом они выглядят не эстетично и могут быть опасны, если свободно лежат на полу.

Проводные системы передачи данных можно разделить на системы, использующие витую пару телефонных проводов, и системы, использующие оптико-волоконные кабели, - к этой категории также следует отнести системы, в которых вместе с оптико-волоконными кабелями используются также и коаксиальные кабели.

Классификация систем передачи данных изображена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Классификация систем передачи данных

Рассмотрим все эти категории более подробно, причем начнем в обратном порядке - от пока наиболее экзотических беспроводных систем, через достаточно дорогие оптико-волоконные к наиболее демократичным, широко распространенным и, значит, более удобным в освоении и эксплуатации витым парам телефонных проводов.

Любой сигнал занимает определенную полосу частот, существует некоторое время, обладает ограниченной энергией и распространяется в определенной области пространства. В соответствии с этим выделяют четыре вида ресурса канала: частотный, временной, энергетический и пространственный.

Проблема эффективного использования ресурса общего канала особенно обострилась из-за необходимости организации оперативного обмена данными и обеспечения связи с объектами в информационных системах различного назначения в условиях неравномерности и непредсказуемости запросов потребителей во времени. При решении проблемы распределения ресурса общего канала применяются методы мультиплексирования и множественного доступа (multiple access). Понятия «мультиплексирование» и «множественного доступа» сходны тем, что они предполагают распределение ресурса между пользователями. В то же время между ними есть и существенные различия. Так при мультиплексировании ресурс канала связи распределяется через общее оконечное оборудование, формирующие групповой сигнал . При множественном доступе, образуется в результате сложения сигналов пользователей непосредственно в канале (рис. 8.1, где ИС – источник сообщения, ПРД - передатчик, ПРМ - приемник, ПС – получатель сообщения). Множественный доступ характерен для спутниковых каналов, радиоканалов, каналов мобильной связи .

Принято считать, что мультиплексирование основано на общем аппаратурном обеспечении, в то время как множественный доступ (МД) использует определенные процедуры (протоколы), реализуемые с помощью программного обеспечения, хранящегося в памяти каждого терминала.

На рис. 8.2 представлены методы мультиплексирования.

Рис. 8.2. Методы мультиплексирования

В большинстве случаев для осуществления операции уплотнения канала источнику сообщений выделяется специальный сигнал, называемый канальным. Промодулированные сообщениями канальные сигналы объединяются, в результате чего образуется групповой сигнал . Если операция объединения линейна, то будет линейным групповым сигналом. Он, как правило, образуется линейным суммированием промодулированных канальных сигналов.

В системах так называемого комбинационного уплотнения групповой сигнал формируется посредством определенной логической (нелинейной) обработки, в результате которой каждый элемент сформированного сигнала отображает информацию (комбинацию символов) от всех ИС. Классическим примером такой системы является система двукратного частотного телеграфирования. Для передачи четырех комбинаций символов двух каналов используется четыре частоты: .

Устройство разделения линейного группового сигнала представляет собой набор линейных избирательных цепей, каждая из которых выделяет только свой канальный сигнал и в идеальном случае совсем не реагирует на другие канальные сигналы. Для осуществления подобного идеального разделения необходимо и достаточно, чтобы промодулированные канальные сигналы составляли ансамбль линейно независимых сигналов. В качестве таких сигналов обычно используют ансамбли ортогональных сигналов.

В классе линейного уплотнения по виду отличительного признака канального сигнала различают временное разделение каналов (ВРК), частотное (ЧРК) и разделение каналов по форме сигналов, называемое кодовым разделением каналов (КРК). Вместо термина «разделение» применяют и термин «уплотнение». При ЧРК полоса частот общего канала разделяется на несколько более узких полос , каждая из которых образует канал ИС. При ВРК вся полоса предоставляется поочередно через определенные интервалы времени различным источникам для передачи сообщений. При КРК нет деления общего канала между ИС ни по частоте, ни по времени. Канальные сигналы различных ИС, перекрываясь по времени и частоте, остаются ортогональными за счет различия формы, что и обеспечивает их разделение.

Возможны варианты комбинирования указанных методов. Так, в мобильной связи в качестве метода МД широко используются комбинации ЧРК и ВРК, ВРК и КРК. В первой комбинации каждый частотный канал предоставляется нескольким пользователям на определенные промежутки времени. При второй комбинации в полосе частот формируют каналы с временным разделением, которые предоставляются нескольким пользователям на принципах КРК.

При организации многоканальной передачи информации, применяемые для уплотнения канальные сигналы могут быть заранее определенным образом распределены между источниками сообщений. Такое уплотнение называется уплотнением с закрепленными каналами. Соответствующая ему многоканальная система передачи также будет называться системой с закрепленными каналами. Возможна и такая организация многоканальной передачи информации, когда канальные сигналы не распределяются заранее между источниками, а выделяются каждому источнику по мере необходимости. Такое уплотнение называется уплотнением с незакрепленными каналами. Очевидно, для правильного разделения каналов в системах с незакрепленными каналами необходимо каким-либо образом передать на приемную сторону адресную информацию.

Основные понятия и определения, введенные для многоканальных систем, применимы и для систем МД. К настоящему времени изучено и предложено большое число разнообразных методов МД. Они различаются способом распределения коллективного ресурса канала (фиксированный или динамический), природой процессов принятия решения (централизованные или распределенные), а также степенью адаптации режима доступа к изменяющимся условиям.

Множественный доступ характерен для спутниковых каналов (в этом случае применяют термин «многостанционный доступ»), радиоканалов (пакетная радиосвязь), каналов мобильной связи, а также для многоточечных телефонных линий, локальных сетей.

Все существующие методы МД можно сгруппировать и выбрать в качестве основания классификации способ управления распределением ресурса общего канала (рис.8.3).

Рис. 8.3. Методы множественного доступа

Протоколы случайного доступа.При случайном МД весь ресурс канала связи представляется как один канал, доступ в который происходит случайно, в результате чего возможно столкновение пакетов передаваемой информации. Корреспондентам предлагается совершить определенную последовательность действий с целью разрешения конфликта. Каждый пользователь при необходимости может передавать данные в канал, не выполняя явного согласования с другими пользователями. Наличие обратной связи позволяет взаимодействующим корреспондентам контролировать прохождение передаваемой информации.

Возможны два варианта реализации стратегии случайного доступа: без контроля несущей и с контролем несущей.

Случайный доступ без контроля несущей состоит в том, что при необходимости передать данные, терминал пользователя сразу начинает передачу пакетов. Поскольку пакеты передаются без синхронизации между собой, возможно их наложение, что вызывает взаимные помехи. При возникновении такого конфликта, подтвержденного сигналом обратной связи, терминалы повторяют передачу искаженных пакетов. Во избежании повторения конфликтов промежутки времени до начала повторной передачи на каждом терминале выбираются случайно.

Случайный доступ с контролем несущей предполагает возможность контролировать наличие передачи информации другими корреспондентами. В случае отсутствия передачи данных незанятые временные промежутки имеются для передачи своей информации. В случае столкновения пользователи задерживают передачу пакетов на интервал времени . В настоящее время существуют две разновидности протокола: настойчивый и ненастойчивый. Различие заключается в том, что в первом случае пользователи подвижных объектов, обнаруживая столкновения, начинают передачу сразу, а при втором через определенный интервал времени.

Протоколы фиксированного закрепления ресурса канала обеспечивают статическое распределение ресурса канала между пользователями. Наиболее типичными представителями протоколов данного типа являются многостанционный доступ с частотным разделением (FDMA), многостанционный доступ с временным разделением (TDMA), многостанционный доступ с кодовым разделением (CDMA).

Фиксированное закрепление ресурса канала не может обеспечить динамически изменяющиеся требования пользователей сети, т.е. имеет жесткое управление.

Методы назначения ресурса по требованию позволяют избавиться от недостатков, присущих вышеперечисленным методам, но предполагают подробную и четкую информацию о требованиях пользователей сети.

По природе процессов принятия решения методы назначения ресурса по требованию подразделяют на централизованные и распределенные.

Централизованные методы назначения ресурса по требованию, характеризуются наличием запросов на передачу со стороны терминалов источника сообщения. Принятие решения о предоставлении ресурса осуществляется центральной станцией.

Соответствующие протоколы отличаются наличием жестко закрепленных за каждым подвижным объектом каналов резервирования и наличием центральной станции управления. Протоколы характеризуются высоким значением коэффициента использования пропускной способности базовой станции, однако критичны к нарушениям функционирования системы управления.

По способу резервирования, определяющему действия центральной станции пользователей сети, существует два метода назначения ресурса по требованию с централизованным управлением.

Распределенные методы назначения ресурса по требованию отличаются тем, что все пользователи производят одни и те же операции, не прибегая к помощи центральной станции, и используют дополнительную служебную информацию, которой обмениваются друг с другом. Все алгоритмы с распределенным управлением требуют обмена управляющей информацией между пользователями. Протоколы характеризуются жестким закреплением каналов резервирования за подвижным объектом. При этом на каждом объекте имеется таблица закрепления запросных каналов, следовательно, любой подвижный объект в любой момент времени имеет информацию о состоянии всей сети.

Комбинированные методыпредставляют собой комбинации предыдущих методов распределения ресурса, и реализуют стратегии, в которых выбор метода является адаптивным для различных пользователей с целью получения характеристик используемого ресурса канала, близких к оптимальным. В качестве критерия оптимальности, как правило, принимается коэффициент использования пропускной способности канала. На основе протоколов данного типа осуществляется подстройка параметров под конкретную обстановку в сети.

Таким образом, каждый из рассмотренных способов распределения ресурса обладает достоинствами и недостатками. На практике целесообразно иметь всю совокупность методов и осуществлять адаптивный переход от одного метода к другому при определенных изменениях рабочих условий.

Основные понятия по передаче информации

Информация это совокупность сведений об окружающем нас мире. Эти сведения человек получает в процессе взаимодействия с окружающим миром, изучения различных явлений посредством книг, радио, телевидения и других средств общения. Всякий обмен информацией предполагает тот или иной язык, знаки которого и правила применения получателю и отправителю информации. Совокупность знаков содержащих некоторую информацию называют сообщением. Материальными носителями сообщений и следовательно информации может быть магнитная лента или диск с записями, бумага с текстом, механические колебания некоторой среды, колебания эл. тока и напряжения, электромагнитные волны, оптическое излучение и т.д. Все возможные носители сообщений называют сигналами в широком смысле.

Наиболее употребимыми сигналами являются колебания эл. тока и напряжения, э.м. волны и механические колебания упругой среды несущие сообщения. Если информация от некоторого источника воспринимается непосредственно органами чувств человека, то говорят о непосредственной передаче сообщения. Если же информация не может быть непосредственно воспринята органами чувств человека, то прибегают к преобразованию сообщения в некоторые сигналы. Таким образом, сигнал – это некоторый физический процесс, однозначно отображающий информацию и пригодный для передачи ее на расстояние. Общим свойством любых сигналов является информативность, которая определяется степенью новизны сообщения. Сигналы не несущие получателю новой информации не обладают для него информативностью.

Наибольшую информацию человек получает посредством зрения и слуха. Поэтому широко распространена передача информация с помощью световых и звуковых сигналов. Такие методы передачи информации называют прямыми. Однако эти методы обладают ограниченными возможностями из-за рассеяния и поглощения энергии световых и звуковых колебаний в пространстве и ограниченной чувствительностью органов чувств человека. Для передачи информации на большие расстояния применяются электрические и электромагнитные сигналы.

Классификация систем связи

По физической природе сигнала системы связи подразделяются на: 1) акустические 2) электрические 3) электромагнитные 4) оптические

По технической реализации системы связи подразделяются на: 1) телефонные 2) телеграфные 3) радиотехнические 4) телевизионные 5) спутниковые 6) волоконно-оптические 7) компьютерные 8) факсимильные

По направленности потока информации они могут быть: 1) односторонними 2) двусторонними 3) разветвленной сетью

По виду использования линий связи системы связи делятся на: 1) проводные 2) кабельные 3) радиоволновые 4) волоконно-оптические

По способу обработки информации системы связи делятся на: 1) аналоговые 2) цифровые

Радиосвязь Радиоволновой диапазон и его классификация

В основе радиосвязи лежит использование для передачи информации э.м. волн (ЭМВ) свободно распространяющихся в пространстве. Скорость распространения ЭМВ обеспечивает практически мгновенную передачу различных сообщений на большие расстояния. Из всего спектра ЭМВ в радиосвязи используются э.м. волны частоты которых лежат в пределах от 3·10 3 до 3*10 12 Гц. Если изобретатель радиосвязи Попов использовал радиоволны с λ=200-500м, то сейчас используется и оптический диапазон э.м. колебаний. Официально к радиоволнам относят э.м. волны с λ>5*10 -5 , т.е. с частотой ν<6*10 12 Гц. Под длиной волны понимают расстояние, проходимое волной за один период колебания: λ=c*T=c/f, где c=3*10 8 м/c - скорость распространения э.м. волны. Согласно международному регламенту связи радиоволны разделены на 12 диапазонов. Столбцы в таблице – 1) f, Гц 2) λ, м 3) нумерация и наименование радиодиапазонов (международный регламент) 4) наименование частот (международный регламент) 5) Внерегламентные термины. Данные таблицы: 1-ая строка:

1) 3 2) 10 8 3) 1 декаметровый 4) крайне низкие (КНЧ) 5) сверхдлинные волны (СДВ) 2-ая строка: 1) 30 2) 10**7 3) 2 мегаметровый 4) сверхнизкие (СНЧ) 5) СДВ. 3-ая строка: 1) 300 2) 10**6 3) 3 Гектометровый 4) Инфранизкие (ИНЧ) 5) СДВ 4-ая строка: 1) 3*10**3 2) 10**5 3) 4 мериаметровый 4) очень низкие (ОНЧ) 5) СДВ 5-ая строка: 1) 3*10**4 2) 10**4 3) 5 километровый 4) низкие (НЧ) 5) длинные 6-ая строка: 1) 3*10**5 2) 10**3 3) 6 гектометровый 4) средние (СЧ) 5) средние (СВ) 7-ая строка: 1) 3*10**6 2) 10**2 3) 7 Гектометровый 4) высокие (ВЧ) 5) короткие (КВ) 8-ая строка: 1) 3*10**7 2) 10 3) 8 метровый 4) очень высокие (ОВЧ) 5) УКВ 9-ая строка: 1) 3*10**8 2) 1 3) 9 дециметровый 4) ультравысокие (УВЧ) 5) УКВ 10-ая строка: 1) 3*10**9 2) 10**-1 3) 10 сантиметровый 4) сверхвысокие (СВЧ) 5) УКВ 11-ая строка: 1) 3*10**10 2) 10**-2 3) 11 миллиметровый 4) крайневысокие (КВЧ) 5) УКВ 12-ая строка: 1) 3*10**11 2) 10**-3 3) 12 дециметровый 4) гипервысокие (ГВЧ) 5) субмиллиметровые волны 13-ая строка: 1) 3*10**12 2) 10**-4 3) Инфракрасные лучи 14-ая строка: 1) 3*10**13 2) 10**-5 3) инфракрасные лучи 15-ая строка: 1) 3*10**14 2) 10**-6 3) видимые лучи 16-ая строка: 1) 3*10**15 2) 10**-7 3) видимые и ультрафиолетовые лучи 17-ая строка: 1) 3*10**16 2) 10**-8 3) рентгеновские лучи 18-ая строка: 1) 3*10**17 2) 10**-9 3) рентгеновские лучи 19-ая строка: 1) 3*10**-18 2) 10**-10 3) рентгеновские лучи.

Деление радиоволн производится с учетом особенности получения и условий их распространения над земной поверхностью. Надо помнить, нет резкой границы между свойствами радиоволн лежащих в смежных диапазонах. Излучение и прием ЭМВ производится с помощью передающей и приемной антенн. В простейшем случае возбуждение радиоволн осуществляется в передающей антенне при протекании в ней тока высокой частоты. i A =I m *cos(ωt-φ). Γде I m - амплитуда тока; ω=2πf – частота колебаний; t – время; φ – нач. фаза.

При протекании такого тока в антенне происходит преобразование энергии колебания высокой частоты в энергию возбуждаемых в пространстве ЭМВ. Эффективность такого преобразования зависит от частоты питающего тока. Излучаемая мощность тем больше чем выше частота тока в антенне. Э.м. колебания оптического диапазона малой мощности возбуждается светодиодами, а средней и большей мощности с помощью оптических квантовых генераторов (лазеров).

Каждый человек постоянно сталкивается с информацией, притом так часто, что смысл самого понятия объяснить может не каждый. Информация - это сведения, которые передаются от одного лица другому при помощи различных средств связи.

Существуют различные способы передачи данных, о которых речь пойдет далее.

Каким образом передается информация

В процессе развития человечества происходит постоянное совершенствование механизмов, при помощи которых передаются сведения. Способы хранения и передачи информации довольно разнообразны, поскольку существует несколько систем, в которых происходит обмен данных.

В системе передачи данных различают 3 направления: это передача от человека к человеку, от человека к компьютеру и от компьютера к компьютеру.

- Первоначально сведения получают при помощи органов чувств - зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания. Для передачи информации на ближнем расстоянии существует язык, который позволяет сообщить полученные сведения другому человеку. Кроме того, передать что-либо другому человеку можно, написав письмо либо в процессе спектакля, а также при разговоре по телефону. Несмотря на то, что в последнем примере используется средство связи, то есть промежуточное устройство, оно позволяет передать сведения в непосредственном контакте.

- Для передачи данных от человека к компьютеру необходимо введение ее в память устройства. Информация может иметь разный вид, о чем будет идти разговор далее.

- Передача от компьютера к компьютеру происходит посредством промежуточных устройств (флеш-карты, интернета, диска и т. д.).

Обработка информации

После получения необходимых сведений возникает необходимость их хранения и передачи. Способы передачи и обработки информации наглядно представляют этапы развития человечества.

- В начале своего развития обработка данных представляла собой перенесение их на бумагу при помощи чернил, пера, ручки т. д. Однако недостаток такого способа обработки заключался в ненадежности хранения. Если упоминать способы хранения и передачи информации, хранение на бумаге имеет определенный срок, который определяется сроком службы бумаги, а также условиями ее эксплуатации.

- Следующим этапом является механическая информационная технология, при которой используется печатная машинка, телефон, диктофон.

- Далее на смену механической системе обработки сведений пришла электрическая, ведь способы передачи информации постоянно совершенствуются. К таким средствам относят электрические пишущие машинки, портативные диктофоны, копировальные машинки.

Виды информации

Виды и способы передачи информации отличаются в зависимости от ее содержания. Это могут быть текстовые сведения, представляемые в устной и письменной форме, а также символьные, музыкальные и графические. К современным видам данных относят также видеоинформацию.

С каждой из этих форм хранения информации человек имеет дело каждый день.

Средства передачи информации

Средства передачи информации могут быть устными и письменными.

- К устным средствам относят выступления, собрания, презентации, доклады. При использовании этого метода можно рассчитывать на быструю реакцию оппонента. Использование дополнительных невербальных средств в процессе разговора способно усилить эффект от речи. К таким средствам относят мимику, жесты. Однако в то же время информация, получаемая в устном виде, не имеет долгосрочного действия.

- Письменные средства информации - это статьи, отчеты, письма, записки, распечатки и т. д. При этом не приходится рассчитывать на быструю реакцию публики. Однако преимуществом является то, что полученную информацию можно перечитать, усвоив тем самым информацию.

Способы представления информации

Как известно, информация может быть представлена в нескольких формах, что, однако, не меняет ее содержания. Например, дом можно представить как слово или графическое отображение.

Способы представления и передачи информации можно изобразить в виде следующего списка:

- Текстовая информация. Позволяет наиболее полно предоставить информацию, однако может содержать большой объем данных, что способствует плохому ее усвоению.

- Графическое изображение - это график, схема, диаграмма, гистограмма, кластер и т. д. Они позволяют кратко представить информацию, установить логические связи, причинно-следственные отношения. Кроме того, информация в графическом виде позволяет найти решения различных вопросов.

- Презентация является красочным наглядным примером способа представления информации. В ней могут сочетаться как текстовые данные, так и графическое их отображение, то есть различные виды представления информации.

Понятие о коммуникации

Коммуникацией называют систему взаимодействия между несколькими объектами. В обобщенном смысле это и есть передача информации от одного объекта другому. Коммуникации являются залогом успешной деятельности организации.

Способы передачи информации (коммуникации) выполняют следующие функции: организационную, интерактивную, экспрессивную, побудительную, перцептивную.

Организационная функция обеспечивает между сотрудниками систему отношений; интерактивная позволяет формировать настроение окружающих; экспрессивная окрашивает настроение окружающих; побудительная призывает к действию; перцептивная позволяет различным собеседникам понимать друг друга.

Современные способы передачи информации

К наиболее современным способам передачи информации относят следующие.

В интернете содержится огромное количество информации. Это позволяет черпать для себя массу знаний, не утруждаясь изучением книг и других бумажных источников. Однако, помимо этого, он содержит способы и средства передачи информации, аналогичные исторически более давним моделям. Это аналог традиционной почты - электронная почта, или e-mail. Удобство использования этого вида почты заключается в скорости передачи письма, исключении этапности доставки. На сегодняшний день практически каждый имеет электронный адрес, и связь со многими организациями поддерживается именно посредством этого способа передачи информации.

GSM-стандарт цифровой сотовой связи, который широко применяется повсеместно. При этом происходит кодирование устной речи и передача ее через преобразователь другому абоненту. Вся необходимая информация размещается в sim-карте, которая вставляется в мобильное устройство. На сегодняшний день наличие данного средства связи является необходимостью в качестве средства коммуникации.

WAP позволяет просматривать на экране мобильного телефона web-страницы с информацией в любом ее виде: текстовом, числовом, символьном, графическом. Изображение на экране может быть адаптировано под экран мобильного телефона либо иметь вид, аналогичный компьютерному изображению.

Способы передачи информации современного типа включают также GPRS, который позволяет осуществлять пакетную передачу данных на мобильное устройство. Благодаря этому средству связи возможно беспрерывное использование пакетными данными одновременно большим количеством человек одновременно. Среди свойств GPRS можно назвать высокую скорость передачи данных, оплату только за переданную информацию, большие возможности использования, параметры совместимости с другими сетями.

Интернет посредством использования модема позволяет получить высокую скорость передачи информации при низкой стоимости такого доступа. Большое количество интернет-провайдеров создает высокий уровень конкуренции между ними.

Спутниковая связь позволяет получить доступ в интернет посредством спутника. Преимуществом такого способа является низкая стоимость, высокая скорость передачи данных, однако среди недостатков есть ощутимый - это зависимость сигнала от погодных условий.

Возможности использования средств передачи информации

По мере появления новых средств передачи информации возникают возможности нетрадиционного использования различных устройств. Например, возможность видеоконференции и видеозвонка вызвала идею использовать оптические устройства в медицине. Таким образом происходит получение информации о патологическом органе при непосредственном наблюдении во время операции. При использовании такого способа получения информации нет необходимости делать большой разрез, проведение операции возможно при минимальном повреждении кожи.