Как можно повысить точность измерения ЭДС источника тока.

Профессия: Мастер общестроительных работ

Группа № 51

Дата ________________2013.

Раздел №3.2: Законы постоянного тока

Тема урока: Лабораторная работа №14 «Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока».

Тип урока: Применение и совершенствование знаний учащихся (с применением информационных технологий).

Цель :

Образовательная : Научить учащихся: работать с измерительными электроприборами, собирать простейшие электрические цепи, измерять ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока.

Рассчитывать внутреннее сопротивление источника тока и ЭДС, сравнивать полученные результаты при проведении лабораторной работы и виртуальной лабораторной работы. Анализировать результаты сравнений и делать выводы.

Развивающая: Развить способности к анализу и синтезу, наблюдению, сравнению, умению выделять главное, работать с электроприборами, снимать с них показания, рассчитывать основные величины и их погрешности. Развить исследовательские способности - умение ставить задачи, высказывать гипотезы, осуществлять доказательство и проверку на практике.

Воспитательная: Содействовать формированию чувства ответственности, культуры общения, сплоченности коллектива. Стимулировать желание к самообразованию, самоорганизации

КМО: амперметры, вольтметры, источники тока, резисторы, ключи, соединительные провода, инструкции по выполнению работы, проектор, экран, диск, тест.

Ход урока:

Организационный момент. (Сообщение цели и задачи урока, инструктаж учащихся)

Актуализация опорных знаний. (Теоретическая часть Л/р. - 1 тестирование учащихся, 2 – решение задачи)

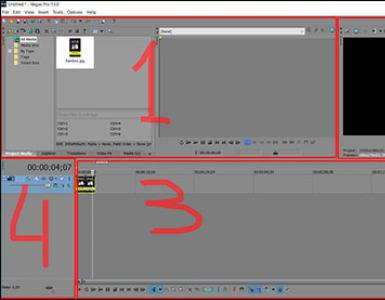

Выполнение лабораторной работы: 1 – виртуальная часть, 2 – практическая часть.

Анализ полученных результатов, сравнение и вывод учащихся.

Подведение итогов.

Домашнее задание.

1. Организационный момент:

1.Сообщение темы и целей урока.

2. Проведение инструктажа учащихся

2. Фронтальный опрос:

1. Учащимся раздается тест - 2 варианта. (Прил. № 1) После его выполнения, учащиеся обмениваются листами и осуществляют взаимопроверку. На доске варианты правильных ответов. Оценивают друг друга по шкале.

2 . К доске вызывается учащийся для решения задачи, содержащей опорную формулу к лабораторной работе.

3. Выполнение лабораторной работы:

1.Провожу демонстрационный эксперимент (виртуальная Л/р). Творческое задание - на столах учащихся листы с заданиями (Прил. № 2)

снимаем показания, заносим в таблицу, анализируем полученный результат.

2.Учащиеся непосредственно приступают к выполнению Л/р. (Прил. № 3), анализируют полученный результат.

4. Сравнивают полученные результаты виртуальной и практической части работ. Анализируют и делают выводы, отвечают на вопросы.

5. Подведение итогов :

Оценивание индивидуально каждого, самооценка (саморефлексия).

6.Домашнее задание: повторить конспект темы – Закон Джоуля - Ленца, решить задачу № 8,9,10 упр. № 19 ф. 10кл.

Прил. № 1

Тест:

В – 1

1. В каких единицах измеряется сопротивление проводника?

А. А; Б. В; В. Ом; Г. Вт.

2. Электрический ток в металлах создается упорядоченным движением …

А. … электронов; Б. … протонов;

В . … положительных и отрицательных ионов;

Г. … положительных и отрицательных ионов и электронов.

3.

4. Определите силу тока в цепи, изображенной на рисунке.

5. Определите силу тока, проходящего по стальному проводу длиной 100 м и сечением 0,5 мм 2 при напряжении 40 В.

6 . Каким прибором измеряют силу тока в цепи и как он подключается.

7. Запишите закон Ома для участка цепи.

8

В – 2

1. В каких единицах измеряется сила электрического тока?

А. Ом; Б. Дж; В. Вт; Г. А.

2. Какие действия всегда проявляются при прохождении электрического тока через любые среды?

А . Тепловые; Б. Магнитные; В . Химические; Г. Световые.

3. Определите сопротивление участка АВ в цепи, изображенной на рисунке.

4. Вычислите сопротивление нихромовой проволоки, длина которой 150 м, а площадь поперечного сечения 0,2 мм 2 .

5.

На графике представлена вольтамперная характеристика проводника.

Определите по графику сопротивление проводника.

6 . Каким прибором измеряют напряжение и как он подключается.

7. Запишите за кон Ома для полной цепи.

8 . Какова цена деления шкалы амперметра?

Ответы:

Оценка: 8 - «5» ; 6-7 - «4»; 5 - «3».Задача:

В замкнутой цепи, содержащей источник тока с ЭДС 12 В, протекает ток 2 А. Напряжение на зажимах источника 10 В. Найдите внутреннее сопротивление источника и сопротивление нагрузки.

( r =1 Ом; R = 5 Ом)

Решение:

Прил. № 2

1.Перечислите приборы, используемые в работе _____________________________________________________________________________.

2. Начертите схему цепи:

3. Пронаблюдайте опыт, снимите показания приборов и занесите их значения в таблицу:

4. Проанализируйте полученный результат.

Прил. № 3

№ 14 . ИЗМЕРЕНИЕ ЭДС И ВНУТРЕННЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ИСТОЧНИКА ТОКА.

Оборудование, необходимые измерения, средства измерений

Схема электрической цепи, которую используют в этой лабораторной работе, показана на рисунке В качестве источника тока в схеме используется аккумулятор или батарейка от карманного фонаря.

При разомкнутом ключе ЭДС источника тока равна напряжению на внешней цепи. В эксперименте источник тока замкнут на вольтметр, сопротивление которого должно быть много больше внутреннего сопротивления источника тока r . Обычно сопротивление источника тока мало, поэтому для измерения напряжения можно использовать школьный вольтметр со шкалой 0-6 В и сопротивлением Rв=900 Ом (см. надпись под шкалой прибора). Так как сопротивление источника обычно мало, то действительно Rв>r. При этом отличие от U не превышает десятых долей процента, поэтому погрешность измерения ЭДС равна погрешности измерения напряжения.

Внутреннее сопротивление источника тока можно измерить косвенно, сняв показания амперметра и вольтметра при замкнутом ключе. Действительно, из закона Ома для замкнутой цепи получаем = U+Ir, где U=IR - напряжение на внешней цепи. Поэтому

Для измерения силы тока в цепи можно использовать школьный амперметр со шкалой 0-2 А. Максимальные погрешности измерений внутреннего сопротивления источника тока определяются по формулам

рис.1

рис.1

Подготовка к проведению работы

1. Подготовьте бланк отчета со схемой электрической цепи и таблицей (см. таблицу) для записи результатов измерений и вычислений.

Таблица

Измерено

Вычислено

Измерение

Измерение г

Вычислено

Измерение %

Измерение г

Соберите электрическую цепь согласно рисунку. Проверьте надежность электрических контактов, правильность подключения амперметра и вольтметра.

Проверьте работу цепи при разомкнутом и замкнутом ключе.

Проведение эксперимента, обработка результатов

1.Измерьте ЭДС источника тока.

2.Снимите показания амперметра и вольтметра при замкнутом ключе и вычислите г Вычислите абсолютную и относительную погрешности измерения ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока, используя данные о классе точности приборов.

3.Запишите результаты измерений ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока:

4. Сравните полученные результаты виртуальной и практической части работ. Проанализируйте полученные результаты виртуальной и практической частей лабораторной работы и сделайте выводы. Ответьте на вопросы.

Контрольные вопросы

1.Почему показания вольтметра при разомкнутом и замкнутом ключе различны?

2.Как повысить точность измерения ЭДС источника тока?

3.Можете ли вы предложить другие способы измерения ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока?

Лабораторная работа

ИЗМЕРЕНИЕ ЭДС И ВНУТРЕННЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ИСТОЧНИКА ТОКА

Цель работы: определить ЭДС и внутреннее сопротивление источника постоянного тока и оценить правдоподобность полученных результатов.

О б о р у д о в а н и е: источник ЭДС, ключ, амперметр, вольтметр, три резистора с известными сопротивлениями, соединительные проводники, реостат.

Вариант 1 (базовый уровень).

ЭДС источника тока можно непосредственно измерить вольтметром с очень большим внутренним сопротивлением. При измерении ЭДС источника тока напрямую школьным вольтметром, имеющим внутреннее сопротивление 900 Ом, погрешность не превышает долей процента.

Работа выполняется с помощью электрической цепи, состоящей из последовательно соединенных элементов: источника ЭДС, ключа, амперметра и реостата. Параллельно к источнику ЭДС подключается вольтметр.

При разомкнутом ключе вольтметр показывает напряжение, равное ЭДС источника (E ). При замкнутом ключе вольтметр показывает падение напряжения во внешней цепи (U ). Из закона Ома для замкнутой цепи можно найти внутреннее сопротивление r источника ЭДС: Е r = (Е – U )/ I .

Величины относительной и абсолютной

погрешностей можно найти из следующего

выражения:

.

.

Порядок выполнения работы

1. Подготовьте листы для отчета о проделанной работе с предварительными записями.

2. Соберите электрическую цепь, состоящую из последовательно соединенных элементов: источника ЭДС, ключа, амперметра и реостата. Параллельно к источнику ЭДС подключите вольтметр.

3. Измерьте ЭДС источника при разомкнутом ключе и значение напряжения на внешнем участке цепи при замкнутом ключе. Вычислите внутреннее сопротивление источника тока.

4. Подсчитайте величины относительной и абсолютной погрешностей, сделайте выводы о проделанной работе.

Вариант 2 (профильный уровень).

Работа выполняется с помощью электрической цепи, состоящей из последовательно соединенных элементов: источника ЭДС, ключа, амперметра и резистора с известным сопротивлением. Измеряется сила тока в цепи при замкнутом ключе.

Примечание: Использовать резисторы с малым сопротивлением не рекомендуется, т.к. будет сказываться эффект нагревания резисторов и изменение их сопротиления.

Далее в цепи резистор заменяется другим и измеряется сила тока в цепи в новом случае. Для обоих случаев закон Ома для замкнутой цепи будет выглядеть следующим образом: Е = I 1 (R 1 + r ), Е = I 2 (R 2 + r ).

Комбинируя тремя резисторами с известными сопротивлениями, можно провести три пары подобных измерений.

Порядок выполнения работы

1. Подготовьте листы для отчета о работе с предварительными записями.

2. Соберите электрическую цепь, состоящую из последовательно соединенных элементов: источника ЭДС, ключа, амперметра и резистора с известным сопротивлением. Измерьте силу тока в цепи при замкнутом ключе.

3. Замените резистор новым и измерьте силу тока в цепи в данном случае. Проведите аналогичные действия с третьим резистором. Результаты измерений занесите в таблицу.

Таблица результатов измерений и вычислений

|

Сила тока в цепи |

Сопротивление резистора |

ЭДС источника тока |

Абсолютная погрешность ЭДС |

Внутреннее сопротивление источника тока |

Абсолютная погрешность внутреннего сопротивления |

|

4. Проведите вычисления ЭДС источника тока и внутреннего сопротивления источника для первого и второго, для первого и третьего, для второго и третьего случаев по следующим формулам: r = (I 1 R 1 – I 2 R 2)/ (I 2 – I 1), Е = I 1 I 2 (R 2 – R 1)/ (I 1 – I 2).

5. Подсчитайте величины относительной и абсолютной погрешностей, обработав вычисления методом среднего арифметического.

6. Сделайте выводы о проделанной работе.

Примечание: Расчеты относительной и абсолютной погрешностей можно провести по результатам только двух опытов. В этом случае формулы для нахождения данных погрешностей будут выглядеть следующим образом:

,

,

.

.

Контрольные вопросы

1. Почему показания вольтметра при разомкнутом и замкнутом ключе различны?

2. Как повысить точность измерения ЭДС источника тока? Резисторы с какими сопротивлениями удобнее использовать в данной работе?

3. Почему абсолютная и относительная погрешности ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока в данной работе столь значительные?

4. Как влияет изменение температуры резистора при нагревании на результаты измерений в данной работе?

Документ... Лабораторная работа №3 «Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока » Цель работы : Экспериментально определить основные характеристики источника постоянного тока : ЭДС и внутреннего сопротивления r. Оборудование: исследуемый источник ...

Механическое движение Относительность движения

ДокументВыбрасываемого топлива. 2 вопрос. Аккумулятор с ЭДС 6 в и внутренним сопротивлением r=0,1 Ом питает внешнюю цепь с... индий, таллий, гелий 2 вопрос Лабораторная работа «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока » БИЛЕТ №24 Фотоэффект и его...

Тема урока Кол-во (1)

Урок19(7) 22 Лабораторная работа «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока ». 1 Урок – практикум. Эксперементальное измерение ЭДС источника тока и определение внутреннего

Идеальным способом измерения э. д. с. гальванического элемента (потенциометрической ячейки) является компенсационный метод Поггендорфа, в котором на электроды в потенциометрической ячейке с помощью делителя напряжения налагают напряжение (V) от внешнего источника постоянного тока, противоположно направленное э. д. с. ячейки. При этом в момент, когда ток в цепи отсутствует, градиенты э. д. с. и V равны между собой. Задача заключается, следовательно, в постепенном изменении напряжения до тех пор, пока через ячейку не перестанет проходить ток, что можно проследить каким-либо индикатором тока. Второй задачей является определение величины налагаемого напряжения, отвечающего данному моменту, что также можно осуществить с помощью измерителя напряжения (вольтметра). Таким образом, когда в цепи отсутствует ток , согласно уравнению (где разность представляет собой э. д. с. потенциометрической ячейки), напряжение V равно э. д. с.

Если потенциал одного электрода постоянен (электрод сравнения) и известен относительно НБЭ, то по напряжению можно вычислить потенциал индикаторного электрода или проследить за его изменением в процессе титрования.

Почти все приборы для измерения э. д. с. потенциометрической ячеики - потенциометры - имеют следующую схему (рис. 4). Один полюс внешнего источника постоянного тока 1 (сухие батареи или аккумуляторы кислотные либо щелочные с через переключатель г неподвижно присоединен к одному из концов (А) делителя напряжения 3 с равномерным сечением проволоки и с небольшим сопротивлением (10-100 ом). Делитель напряжения 3 обычно снабжен шкалой с равномерными 1100 делениями. Другой полюс источника тока 1 присоединен к переменному сопротивлению малой величины 4, с которым второй конец (В) делителя напряжения 3 соединяется с помощью подвижного контакта 5. Таким образом, напряжение источника 1 падает на постоянном участке АВ и на некотором участке переменного сопротивления . Конец В делителя напряжения 3 присоединяют к одному из электродов ячейки 6, соблюдая при этом полярность соединения, т. е. полюс источника тока 1 и электрод тем же знаком должны оыть присоединены к одному и тому же концу делителя 3. Второй электрод подключают последовательно через переключатель 7, прерыватель тока 8 и индикатор тока 9 к подвижному контакту 10, свободно перемещаемому на делителе напряжения 3. Дополнительно к концу делителя напряжения 3 подключают один из полюсов стандартного элемента Вестона (соблюдая тот же порядок полярности соединения, см. выше), другой полюс которого может быть соединен с помощью переключателя 7 с подвижным контактом 10. Следовательно, при одном положении переключателя 7 замыкается через прерыватель тока о цепь, содержащая элемент Вестона II, а при другом - цепь, содержащая потенциометрическую ячейку 6.

Элемент Вестона 11 устанавливается для контроля цены одного деления шкалы делителя напряжения 3 (в милливольтах), так как э. д. с. внешних источников тока известна с недостаточной точностью и со временем самопроизвольно падает (источник тойа разряжается).

Перед работой прибор настраивают так, чтобы одно деление шкалы делителя напряжения 3 соответствовало . Для этого с помощью выключателя 2 замыкают цепь внешнего источника тока. После достижения постоянного напряжения (через 10-15 мин) переключателем 7 в цепь включают элемент Вестона II и фиксируют контакт 10 на делении 1018,6 шкалы делителя напряжения 3 (точка D). Так как э. д. с. элемента Вестона II равна , на участке BD напряжение его полностью падает, т. е. на каждом делении напряжение уменьшается на .

Рис. 4. Простейшая схема установки для измерения э. д. с. гальванических элементов компенсационным методом при потенциометрическом титровании: 1- источник постоянного тока с малым выходным напряжением; 2 включатель тока; 3 - делитель напряжения; 4- переменное сопротивление; 5, 10- скользящие контакты; 6 - электролитическая ячейка; 7 - переключатель тока; 8 - прерыватель тока; 9- индикатор тока; 11 - элемент Вестона; и - электроды (индикаторный и сравнения).

Если при коротком замыкании цепи с прерывателем 8 через цепь потечет ток, обнаруживаемый с помощью индикатора тока 9, то это означает, что на участке BD падение напряжения источника тока 1 больше или меньше э. д. с. элемента Вестона II. Передвигая контакт 5 и периодически замыкая цепь прерывателем 8, находят такое положение контакта 5 на переменном сопротивлении 4, при котором индикатор тока 9 показывает отсутствие тока в цепи.

Для измерения э. д. с. потенциометрической ячейки ее включают в цепь переключателем 7 и, не изменяя положения контакта 5, передвигают контакт 10 в ту или иную сторону до тех пор, пока при периодическом замыкании цепи прерывателем 8 гальванометр 9 снова не покажет отсутствие тока. Величину э. д. с. ячейки в милливольтах можно отсчитать по местоположению контакта 10 на шкале делителя напряжения 3.

При измерениях замыкать цепь прерывателем тока 8 можно лишь на очень короткое время (не больше нескольких секунд) во избежание поляризации электродов. После окончания работы следует обязательно размыкать цепь выключателем 2 и арретировать индикатор тока 9.

Действие почти всех потенциометров основано на описанном принципе.

Из отечественных приборов широко применяются потенциометры постоянного тока высокоомные типа ППТВ-1,

И другие, а также ламповые потенциометры - -метры . Последние имеют двойное назначение - измерение э. д. с. гальванических элементов и растворов (при этом используют стеклянный электрод). Обычно точность измерения э. д. с. -метрами меньше, чем потенциометрами. Приборы работают по компенсационному методу, а и другие - по некомпенсационному. Работа с некомпенсационными приборами проще, так как измеряемые величины непосредственно отсчитываются по положению стрелки прибора.

Цель работы

Целью работы является изучение законов постоянного электрического тока и ознакомление с компенсационным методом измерения электродвижущей силы источника тока.

Краткая теория

Электродвижущей силой (ЭДС) источника тока называется скалярная физическая величина, измеряемая работой сторонних сил при перемещении единичного положительного заряда по участку цепи или замкнутой цепи, содержащей этот источник тока. ЭДС источника тока равна разности потенциалов между его полюсами при разомкнутой внешней цепи.

Измерение эдс при помощи обычного вольтметра является приближенным, так как при этом через вольтметр и источник протекает ток и показания вольтметра, равные падению напряжения на внутреннем сопротивлении прибора, отличаются от величины эдс на величину падения напряжения на внутреннем сопротивлении источника. При этом на внутреннем сопротивлении источника происходит выделение тепла по закону Джоуля–Ленца.

Наиболее точным является компенсационный метод . Этот метод состоит в том, что неизвестная ЭДС компенсируется известной разностью потенциалов. При этом ток через источник отсутствует и неизвестная ЭДС равна компенсирующей разности потенциалов. Принципиальная схема электрической цепи, приведена на рис. 7.

К реохорду АВ , имеющему движок Д , присоединена батарея аккумуляторов E . Ток батареи, протекая по проволоке реохорда, создает на ней разность потенциалов. На участке AД также создается разность потенциалов, равная падению напряжения на этом участке . Величину этой разности потенциалов можно изменять, передвигая движок от нуля (точка А ) до макcимума (точка В ).

Такой способ измерения разности потенциалов называется потенциометрическим, а сам реохорд, включенный таким образом, называется потенциометром.

К точкам A и Д присоединяются полюса источника тока с неизвестной ЭДС E x через гальванометр или измеритель разности потенциалов. В данной работе в качестве измерителя разности потенциалов используется цифровой вольтметр. При этом к точке А подключаются одноименные полюса источников E и E x . При замкнутом ключе K можно найти такое положение движка на реохорде, при котором стрелка гальванометра не отклоняется и ток на участке AE x Д отсутствует. В этом случае разность потенциалов между точками Д и Г равна нулю, и ЭДС источника E x компенсируется падением напряжения на участке AД реохорда.

По закону Ома можно записать:

где I – сила тока в цепи батареи E ; R 1AД – сопротивление участка AД реохорда, при котором компенсируется эдс Е x.

Измерение силы тока I можно не проводить, так как при этом вносятся дополнительные погрешности, а использовать калибровочный опыт и элемент с известной ЭДС. Для этого вместо источника E x нужно включить элемент с известной ЭДС E 0 и найти новое положение движка Д , при котором ток в цепи гальванометра отсутствует.

При этом условии аналогично выражению (2.04.1) можно записать

где R 2AД – сопротивление участка AД , при котором компенсируется эдс E 0 .

Если ток через гальванометр отсутствует, ток в цепи источника E будет одинаковым, независимо от положения движка реохорда. Тогда, разделив друг на друга выражения (2.04.1) и (2.04.2), получаем:

Сопротивления R 1AД и R 2AД пропорциональны длинам соответствующих участков реохорда l 1 и l 2 от его общего конца А до подвижного контакта Д , поэтому

Отсюда окончательно имеем:

При проведении опыта нужно иметь в виду, что E должна быть постоянной и больше по величине, чем E 0 и E x , так как только в этом случае возможно найти на реохорде такое положение движка Д , при котором можно осуществить компенсацию. Цепь следует замыкать на короткое время, чтобы обнаружить наличие или отсутствие тока через гальванометр, иначе может происходить нагревание проводников, изменяющее их сопротивление, а также при длительном протекании тока через элемент происходит изменение его ЭДС за счет поляризационных явлений.

В данной работе известную ЭДС следует измерять с помощью цифрового вольтметра.

Компенсационный метод измерения разности потенциалов применяется вполевом электроразведочном потенциометре, электрическая схема которого приведена на рис. 8. Если разность потенциалов на участке эталонного сопротивления R (потенциометра) между точками m и n полностью компенсирует разность потенциалов между заземленными электродами M и N , ток через гальванометр будет равен нулю. Потенциометр снабжен шкалой, по которой непосредственно отсчитывается значение измеряемого напряжения.

В геофизике применяется прибор, называемый электроразведочный автокомпенсатор, в котором компенсирующая разность потенциалов создается автоматически при помощи электронной схемы. Он позволяет легко производить измерения силы тока в питающей цепи и разности потенциалов между приемными электродами.

Выполнение работы

Необходимые приборы: круговой реохорд, цифровой вольтметр, переключатель S 1 , набор сопротивлений R 1 , R 2 , R 3 , предназначенных для изменения силы тока через реохорд, источник E постоянного напряжения, источник E x с неизвестной ЭДС, источник E 0 с известной ЭДС. Все элементы схемы, кроме цифрового вольтметра, собраны внутри лабораторного стенда.

Рабочая схема опыта показана на рис. 9 и на панели стенда.