Индикатор пиков и впадин или как из глупостей получить выгоду. Пиковый индикатор уровня

Самодельный блок пиковой индикации стереофонического сигнала своими руками, схема простого пикового индикатора. Пиковые индикаторы аудиосигналов показывают факт превышения уровнемсигнала ЗЧ некоторого предварительно заданного значения.

Здесь приводится описание пикового светодиодного индикатора на основе микросхемы CD4093. Отечественным аналогом которой является К561ТЛ1. Микросхема содержит четыре логических элемента «2И-Не» с эффектом триггеров Шмитта. В данной схеме входы каждого из элементов соединены между собой, поэтому элементы работают как инверторы - триггеры Шмитта.

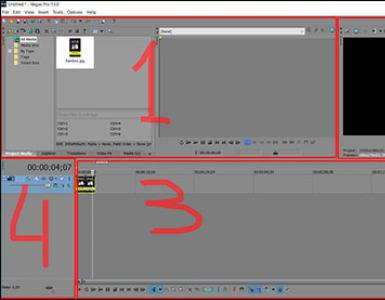

Принципиальная схема

Выходные сигналы стереоканалов от выхода УНЧ поступают через конденсаторы С1 и С2 на входы элементов D1.1 и D1.2, соответственно. На входы этих элементов через резисторы R2 и R3 поступает постоянное напряжение смещения от подстроечного резистора R1.

На входах логических элементов постоянное напряжение смещение складывается с переменной составляющей аудиосигнала. Задача резистора R1 в том, чтобы выставить оптимальное напряжение смещения, при котором будет необходимая чувствительность индикатора, то есть, этим резистором задается тот самый пиковый порог.

Рис. 1. Принципиальная схема самодельного пикового индикатора.

Состояние на выходах элементов D1.1 и D1.2 будет меняться только тогда, когда будет превышен этот порог, выставленэтой схемы преобразуется в импульсы логического уровня, которые через диоды VD1 и VD2 заряжают конденсаторы С3 и С4. Эти схемы из диодов VD1,VD2, конденсаторов С3,С4 и резисторов R4,R6 работают как детекторы.

И напряжение на конденсаторах С3 и С4 увеличивается. Особенно это важно, так как пиковый момент входного сигнала может быть не длительным. А напряжение в виде заряда удерживается этими конденсаторами, потому что они быстро заряжаются через диоды и медленно разряжаются через резисторы.

Как только напряжение на С3 или С4 достигает порога переключения триггера Шмитта (D1.3 или D1.4, соответственно), на выходе D1.3 или D1.4 появляется логический ноль, который приводит к зажиганию светодиода HL1 или HL2. Соответствующий светодиод, или если стереосигнал хорошо сбалансирован, оба светодиода вспыхивают и горят не меньше времени, требующегося на разрядку С3 или С4 через R4 или R6.

Детали и налаживание

Светодиоды - любые индикаторные, например, АЛ307. Налаживание - подстройкой резистора R1 по порогу срабатывания.

Не секрет, что звучание системы во многом зависит от уровня сигнала на ее участках. Контролируя сигнал на переходных участках схемы, мы можем судить о работе различных функциональных блоков: коэффициенте усиления, вносимых искажениях и т.д. Так же бывают случаи, когда результирующий сигнал просто не возможно услышать. В тех случаях, когда не возможно контролировать сигнал на слух, применяются различного рода индикаторы уровня.

Для наблюдения могут использоваться как стрелочные приборы, так и специальные устройства, обеспечивающие работу «столбцовых» индикаторов. Итак, рассмотрим их работу более подробно.

1 Шкальные индикаторы

1.1 Простейший шкальный индикатор.

Этот вид индикаторов наиболее прост из всех существующих. Шкальный индикатор состоит из стрелочного прибора и делителя. Упрощенная схема индикатора приведена на рис.1 .

В качестве измерителей чаще всего используются микроамперметры с током полного отклонения 100 – 500мкА. Такие приборы рассчитаны на постоянный ток, поэтому для их работы звуковой сигнал необходимо выпрямить диодом. Резистор предназначен для преобразования напряжения в ток. Собственно говоря, прибор измеряет ток, проходящий через резистор. Рассчитывается элементарно, по закону Ома (был такой. Георгий Семеныч Ом) для участка цепи. При этом нужно учесть, что напряжение после диода будет в 2 раза меньше. Марка диода не важна, так что подойдет любой, работающий на частоте больше 20кГц. Итак, расчет: R = 0.5U/I

где: R – сопротивление резистора (Ом)

U - Максимальное измеряемое напряжение (В)

I – ток полного отклонения индикатора (А)

Гораздо удобнее оценивать уровень сигнала, задав ему некоторую инерционность. Т.е. индикатор показывает среднее значение уровня. Этого легко добиться, подключив параллельно прибору электролитический конденсатор, однако следует учесть, что при этом напряжение на приборе увеличится в (корень из 2) раз. Такой индикатор может быть использован для измерения выходной мощности усилителя. Что же делать, если уровня измеряемого сигнала не хватает, что бы «расшевелить» прибор? В этом случае на помощь приходят такие парни, как транзистор и операционный усилитель (далее ОУ).

Если можно измерить ток через резистор, то можно измерить и коллекторный ток транзистора. Для этого нам понадобится сам транзистор и коллекторная нагрузка (тот же самый резистор). Схема шкального индикатора на транзисторе приведена на рис.2

Рис.2

Здесь тоже все просто. Транзистор усиливает сигнал по току, а в остальном все работает так же. Коллекторный ток транзистора должен превышать ток полного отклонения прибора как минимум в 2 раза (так оно спокойнее и для транзистора, и для Вас), т.е. если ток полного отклонения 100 мкА, то коллекторный ток должен быть не менее 200мкА. Собственно говоря, это актуально для миллиамперметров, т.к. через самый слабый транзистор «со свистом» пролетает 50 мА. Теперь смотрим справочник и находим в нем коэффициент передачи по току h 21э. Вычисляем входной ток: I b = I k /h 21Э где:

I b – входной ток

R1 вычисляется по закону Ома для участка цепи: R=U e /I k где:

R – сопротивление R1

U e – напряжение питания

I k – ток полного отклонения = ток коллектора

R2 предназначен для подавления напряжения на базе. Подбирая его нужно добиться максимальной чувствительности при минимальном отклонении стрелки в отсутствии сигнала. R3 регулирует чувствительность и его сопротивление, практически, не критично.

Бывают случаи, когда сигнал требуется усилить не только по току, но и по напряжению. В этом случае схема индикатора дополняется каскадом с ОЭ. Такой индикатор применен, например, в магнитофоне "Комета 212". Его схема приведена на рис.3

Рис.3

Такие индикаторы обладают высокой чувствительностью и входным сопротивлением, следовательно, вносят минимум изменений в измеряемый сигнал. Один из способов использования ОУ – преобразователь «напряжение – ток» приведен на рис.4.

Рис.4

Такой индикатор обладает меньшим входным сопротивлением, зато весьма прост в расчетах и изготовлении. Вычислим сопротивление R1: R=U s /I max где:

R – сопротивление входного резистора

U s – Максимальный уровень сигнала

I max – ток полного отклонения

Диоды выбираются по тому же критерию, как и в других схемах.

Если уровень сигнала низок и (или) требуется высокое входное сопротивление, можно воспользоваться повторителем. Его схема приведена на рис.5.

Рис.5

Для уверенной работы диодов, выходное напряжение рекомендуется поднять до 2-3 В. Итак в расчетах отталкиваемся от выходного напряжения ОУ. Первым делом выясним нужный нам коэффициент усиления: К= U вых /U вх. Теперь вычислим резисторы R1 и R2: K=1+(R2/R1)

В выборе номиналов ограничений, казалось бы, нет, но R1 не рекомендуется ставить меньше 1кОм. Теперь вычислим R3: R=U o /I где:

R – сопротивление R3

U o – выходное напряжение ОУ

I – ток полного отклонения

2 Пиковые (светодиодные) индикаторы

2.1 Аналоговый индикатор

Пожалуй, наиболее популярный вид индикаторов в настоящее время. Начнем с простейших. На рис.6

приведена схема индикатора «сигнал/пик» на основе компаратора. Рассмотрим принцип действия. Порог срабатывания задан опорным напряжением, которое устанавливается на инвертирующем входе ОУ делителем R1R2. Когда сигнал на прямом входе превышает опорное напряжение, на выходе ОУ появляется +U п, открывается VT1 и загорается VD2. Когда сигнал ниже опорного напряжения, на выходе ОУ действует –U п. В этом случае открыт VT2 и светится VD2. Теперь рассчитаем это чудо. Начнем с компаратора. Для начала выберем напряжение срабатывания (опорное напряжение) и резистор R2 в пределах 3 – 68 кОм. Вычислим ток в источнике опорного напряжения I att =U оп /R б где:

I att – ток через R2 (током инвертирующего входа можно пренебречь)

U оп – опорное напряжение

R б – сопротивление R2

Рис.6

Теперь вычислим R1. R1=(U e -U оп)/ I att где:

U e – напряжение источника питания

U оп – опорное напряжение (напряжение срабатывания)

I att – ток через R2

Ограничительный резистор R6 подбирается по формуле R1=U

e / I

LED где:

R – сопротивление R6

U e – напряжение питания

I LED – прямой ток светодиода (рекомендуется выбрать в пределах 5 – 15 мА)

Компенсирующие резисторы R4, R5 выбираются по справочнику и соответствуют минимальному сопротивлению нагрузки для выбранного ОУ.

Начнем с индикатора предельного уровня с одним светодиодом (рис.7 ). В основе этого индикатора лежит триггер Шмитта. Как известно триггер Шмитта обладает некоторым гистерезисом т.е. порог срабатывания отличается от порога отпускания. Разность этих порогов (ширина петли гистерезиса) определяется отношением R2 к R1 т.к. триггер Шмитта представляет собой усилитель с положительной обратной связью. Ограничительный резистор R4 вычисляется по тому же принципу, что и в предыдущей схеме. Ограничительный резистор в цепи базы рассчитывается исходя из нагрузочной способности ЛЭ. Для КМОП (рекомендуется именно КМОП-логика) выходной ток составляет примерно 1,5 мА. Для начала вычислим входной ток транзисторного каскада: I b =I LED /h 21Э где:

Рис.7

I b – входной ток транзисторного каскада

I LED – прямой ток светодиода (рекомендуется выставить 5 – 15 мА)

h 21Э – коэффициент передачи тока

Если входной ток не превышает нагрузочную способность ЛЭ можно обойтись без R3, в противном случае его можно рассчитать по формуле: R=(E/I b)-Z где:

R – R3

E – напряжение питания

I b – входной ток

Z – входное сопротивление каскада

Для измерения сигнала «столбиком» можно собрать многоуровневый индикатор (рис.8 ). Такой индикатор прост, но его чувствительность мала и годится только для измерения сигналов от 3-х вольт и выше. Пороги срабатывания ЛЭ устанавливаются подстроечными резисторами. В индикаторе использованы элементы ТТЛ, в случае применения КМОП, на выходе каждого ЛЭ следует установить усилительный каскад.

Рис.8

Наиболее простой вариант изготовления оных. Некоторые схемы приведены на рис.9

Рис.9

Так же можно использовать и другие усилители индикации. Схемы включения к ним можно спросить в магазине или у Яндекса.

3. Пиковые (люминесцентные) индикаторы

В свое время применялись в отечественной технике, сейчас широко применяются в музыкальных центрах. Такие индикаторы весьма сложны в изготовлении (включают в себя специализированные микросхемы и микроконтроллеры) и в подключении (требуют нескольких источников питания). Я не рекомендую использовать их в любительской технике.

Список радиоэлементов

| Обозначение | Тип | Номинал | Количество | Примечание | Магазин | Мой блокнот | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1.1 Простейший шкальный индикатор | |||||||

| VD1 | Диод | 1 | В блокнот | ||||

| R1 | Резистор | 1 | В блокнот | ||||

| PA1 | Mикроамперметр | 1 | В блокнот | ||||

| Рис.2 | |||||||

| VT1 | Транзистор | 1 | В блокнот | ||||

| VD1 | Диод | 1 | В блокнот | ||||

| R1 | Резистор | 1 | В блокнот | ||||

| R2 | Резистор | 1 | В блокнот | ||||

| R3 | Переменный резистор | 10 кОм | 1 | В блокнот | |||

| РА1 | Mикроамперметр | 1 | В блокнот | ||||

| Рис.3 | |||||||

| VT1, VT2 | Биполярный транзистор | КТ315А | 2 | В блокнот | |||

| VD1 | Диод | Д9Е | 1 | В блокнот | |||

| С1 | 10 мкФ | 1 | В блокнот | ||||

| С2 | Электролитический конденсатор | 1 мкФ | 1 | В блокнот | |||

| R1 | Резистор | 750 Ом | 1 | В блокнот | |||

| R2 | Резистор | 6.8 кОм | 1 | В блокнот | |||

| R3, R5 | Резистор | 100 кОм | 2 | В блокнот | |||

| R4 | Подстроечный резистор | 47 кОм | 1 | В блокнот | |||

| R6 | Резистор | 22 кОм | 1 | В блокнот | |||

| РА1 | Mикроамперметр | 1 | В блокнот | ||||

| Рис.4 | |||||||

| ОУ | 1 | В блокнот | |||||

| Диодный мост | 1 | В блокнот | |||||

| R1 | Резистор | 1 | В блокнот | ||||

| РА1 | Mикроамперметр | 1 | В блокнот | ||||

| Рис.5 | |||||||

| ОУ | 1 | В блокнот | |||||

| Диодный мост | 1 | В блокнот | |||||

| R1 | Резистор | 1 | В блокнот | ||||

| R2 | Резистор | 1 | В блокнот | ||||

| R3 | Резистор | 1 | В блокнот | ||||

| PA1 | Mикроамперметр | 1 | В блокнот | ||||

| 2.1 Аналоговый индикатор | |||||||

| Рис.6 | |||||||

| ОУ | 1 | В блокнот | |||||

| VT1 | Транзистор | N-P-N | 1 | В блокнот | |||

| VT2 | Транзистор | P-N-P | 1 | В блокнот | |||

| VD1 | Диод | 1 | В блокнот | ||||

| R1, R2 | Резистор | 2 | В блокнот | ||||

| R3 | Подстроечный резистор | 1 | В блокнот | ||||

| R4, R5 | Резистор | 2 | В блокнот | ||||

| R6 | Резистор | 1 | В блокнот | ||||

| HL1, VD2 | Светодиод | 2 | В блокнот | ||||

| Рис.7 | |||||||

| DD1 | Логическая ИС | 1 | В блокнот | ||||

| VT1 | Транзистор | N-P-N | 1 | В блокнот | |||

| R1 | Резистор | 1 | В блокнот | ||||

| R2 | Резистор | 1 | В блокнот | ||||

| R3 | Резистор | 1 | В блокнот | ||||

| R4 | Резистор | 1 | В блокнот | ||||

| HL1 | Светодиод | 1 | В блокнот | ||||

| Рис.8 | |||||||

| DD1 | Логическая ИС | 1 | В блокнот | ||||

| R1-R4 | Резистор | 4 | В блокнот | ||||

| R5-R8 | Подстроечный резистор | 4 | В блокнот | ||||

| HL1-HL4 | Светодиод | 4 | В блокнот | ||||

| Рис.9 | |||||||

| Микросхема | A277D | 1 | В блокнот | ||||

| Электролитический конденсатор | 100 мкФ | 1 | В блокнот | ||||

| Переменный резистор | 10 кОм | 1 | В блокнот | ||||

| Резистор | 1 кОм | 1 | В блокнот | ||||

| Резистор | 56 кОм | 1 | В блокнот | ||||

| Резистор | 13 кОм | 1 | В блокнот | ||||

| Резистор | 12 кОм | 1 | В блокнот | ||||

| Светодиод | 12 | ||||||

Каждый трейдер в своей торговле старается поймать начало ценового движения, открыть сделку, совпадающую с его направлением, и закрыть ее по его завершению. При этом начало и конец ценового движения чаще всего представляют собой развороты текущей тенденции на торгуемом таймфрейме (в некоторых случаях движение начинается с флета или им заканчивается). А такие развороты, по сути, являются экстремумами, для идентификации которых разработаны разнообразные индикаторы пиков и впадин без перерисовки или без запаздывания, которые и будут рассмотрены ниже.

Перерисовка и запаздывание

В основе индикаторов лежат определенные вычислительно-логические структуры, основанные на различных принципах математического анализа. Все они могут быть классифицированы на 2 взаимоисключающих типа:

- перерисовывающие (не запаздывающие) – формируемый ими сигнал может на протяжении определенного периода (длится несколько свечей) появляться и пропадать и, в итоге, может как остаться, так и исчезнуть;

- запаздывающие (не перерисовывающие) – формируемый ими сигнал появляется лишь спустя некоторый промежуток времени (длительностью несколько свечей) после образования идентифицируемого события.

Как можно заметить, между этими техническими инструментами существует сходство, заключающееся в определенном временном периоде после вероятного наступления идентифицируемого события. В течение этого периода генерируемый сигнал:

- либо имеет невысокую достоверность (перерисовывающие не запаздывающие индикаторы);

- либо не появляется (запаздывающие неперерисовывающие индикаторы).

В результате использования запаздывающих индикаторов, трейдер может получить сигнал уже после слишком поздно – когда большая часть определяемого события (например, ценового движения) уже завершилась. Их целесообразно использовать для построения графических фигур – каналов, поддержки, сопротивления и пр.

А вот перерисовывающие индикаторы позволяют трейдеру при начале генерации сигнала обратить повышенное внимание на рынок в текущий момент, не доверяя при этом такому сигналу на 100%. В этом случае следует использовать дополнительные аналитические инструменты, подтверждающие сигналы которых позволяют открывать позиции.

Индикаторы пиков и впадин без перерисовки

Один из методов определения экстремумов заключается в анализе поведения стандартных технических инструментов, встроенных в торговую платформу MetaTrader. Например, индикатор EMMA (скачать ) функционирует на основе вычисления кривой скользящей средней (рис. 1). Затем производится ее графический анализ, во время которого идентифицируются изгибы (изменение направления движения по вертикали). Признаком сформировавшегося изгиба считается прохождение скользящей средней в обратном направлении на расстояние, не меньшее значения переменной EMMA_Deviation_in_Percent (выражается в процентах относительно пройденного от предыдущего экстремума пути).

Трейдер может изменять и другие параметры индикатора EMMA:

- EMMA_Mode – цены, по которым ищутся экстремумы (0 – Close; 1 – High/Low);

- MA_Period – период расчета скользящей средней;

- MA_Method – метод расчета скользящей средней (0 – простой; 1 – экспоненциальный; 2 – сглаженный; 3 – линейно-взвешенный);

- MA_Applied_Price – цены, по которым рассчитывается MA (0 – закрытия; 1 – открытия; 2 – максимальная; 3 – минимальная; 4 – средняя; 5 – типичная; 6 – взвешенная закрытия).

Поскольку пиковый индикатор уровня EMMA рассчитывается на основе скользящей средней, то он относится к категории запаздывающих.

Одно из преимуществ EMMA заключается в возможности простой реализации нахождения экстремумов на старших периодах. Для этого достаточно пропорционально отношению старшего таймфрейма к рабочему увеличить период расчета MA.

Еще одним индикатором пиков и впадин без перерисовки является Moving MinMax (скачать ). В нем использован уникальный алгоритм, аналогичный тому, который применяется в ядерной физике для расчетов туннельного эффекта. Этот технический инструмент отображается в подвальном окне (рис. 2) в виде гистограммы, отдельные участки которой, соответствующие участкам ценового графика, окрашены различными цветами:

- голубым – восходящий тренд;

- розовым – нисходящий тренд;

- желтым – экстремум.

Перерисовывающие пиковые индикаторы уровня

Следующим мы предлагаем скачать индикатор вершин и впадин Holy_Signal. Экстремумы его алгоритм определяет как максимальный High или минимальный Low на промежутке длиной в SignalGap свечей влево и вправо. При этом если High (Low) текущей свечи будет максимальным (минимальным) на промежутке длиной в SignalGap свечей влево, то над (под) ней будет образована стрелочка, указывающая на локальный экстремум. Но если в течение следующих SignalGap свечей появится очередной еще больший максимум (меньший минимум), то стрелочка будет перенесена на него. Поэтому Holy_Signal является перерисовывающим индикатором.

Целесообразно его использовать для построения уровней поддержки и сопротивления, которые будут проходить через несколько последовательных минимумов или максимумов (рис. 3).

Числовой параметр SignalGap задает интервал, в пределах которого будет искаться экстремум. Таким образом SignalGap определяет чувствительность пикового индикатора уровней Holy_Signal (чем больше его значение, тем меньше будет идентифицировано экстремумов).

Индикатор пиков и впадин для минутного графика

Как известно, на коротких таймфоеймах присутствует очень много шумов, которые затрудняют анализ. Поэтому при идентификации экстремумов с малым периодом анализа, возникает очень много ложных вершин и впадин, многие из которых не стоит принимать во внимание. В таких случаях будет полезен индикатор PBF_ScalperShowMe_e3Nymous (скачать ), алгоритмическая часть которого построена на математической модели фрактальной теории, позволяющей с высокой степенью достоверности идентифицировать локальные и глобальные экстремумы.

После применения к ценовому графику этот инструмент теханализа отобразит на нем сигналы в виде стрелочек и кружков (рис. 4). Первые служат указателем локальных экстремумов, а вторые – глобальных. В результате существенно упрощается и ускоряется визуальный анализ ценовой динамики. Дополнительное удобство обеспечивается возможностью установки горизонтальных прямых, проходящих через два последних найденных экстремума.

Пиковый индикатор уровня PBF_ScalperShowMe_e3Nymous относится к категории запаздывающих, что следует учитывать при использовании его в торговле.

Смотри видео обзор индикаторов пиков и впадин

Изготовляя свой усилитель мною было твердо решено сделать по 8-10 ячеечному светодиодному индикатору выходной мощности на каждый канал(4 канала). Схем подобных индикаторов полным-полно, нужно только выбрать под свои параметры. На данный момент выбор чипов, на которых можно собрать индикатор выходной мощности УНЧ, очень большой, ну вот например: КА2283, LB1412, LM3915 и т.п. Что может быть проще чем купить такой чип и собрать схему индикатора) Я в свое время пошел немножко другим путем...

Предисловие

На изготовление индикаторов выходной мощности для своего УНЧ я выбрал схему на транзисторах. Вы спросите: а почему не на микросхемах? - постараюсь объяснить плюсы и минусы.

Из плюсов можно отметить то, что собирая на транзисторах можно максимально гибко отладить схему индикатора под нужные вам параметры, выставить нужный диапазон индикации и плавность реакции как вам нравится, количество ячеек индикации - да хоть сотня, лишь бы терпения хватило на их регулировку.

Также ожно использовать любое питающее напряжение(в пределах разумного), спалить такую схему очень сложно, в случае неисправности одной ячейки можно быстро все исправить. Из минусов хочу отметить то что на наладку данной схемы по своим вкусам придется потратить немало времени. Делать на микросхеме или транзисторах - решать вам, исходя из ваших возможностей и потребностей.

Индикаторы выходной мощности собираем на самых распространенных и дешевых транзисторах КТ315. Думаю, каждый радиолюбитель хоть раз в своей жизни сталкивался с этими миниатюрными цветными радиокомпонентами, у многих они валяются пачками по несколько сотен и без дела.

Рис. 1. Транзисторы КТ315, КТ361

Шкала моего УНЧ будет логарифмическая, исходя из того что максимальная выходная мощность будет порядка 100Ватт. Если сделать линейную то при 5 Ваттах ничего не будет даже светиться или же придется делать шкалу на 100 ячеек. Для мощных УНЧ нужно чтобы между мощностью на выходе усилителя и количеством светящихся ячеек была логарифмическая зависимость.

Принципиальная схема

Схема до безобразия проста и состоит из одинаковых ячеек, каждая из которых настроена на индикацию нужного уровня напряжения на выходе УНЧ. Вот схема на 5 ячеек индикации:

Рис. 2. Схема индикатора выходной мощности УНЧ на транзисторах КТ315 и светодиодах

Выше приведена схема на 5 ячеек индикации, клонировав ячейки можно получить схему на 10 ячеек, как раз такую я и собирал для своего УНЧ:

Рис. 3. Схема индикатора выходной мощности УНЧ для 10 ячеек (кликни для увеличения)

Номиналы деталей в данной схеме рассчитаны под напряжение питания порядка 12 Вольт, не считая резисторов Rx - которые нужно подбирать.

Расскажу о том как работает схема, все очень просто: сигнал с выхода усилителя НЧ идет на резистор Rвх после чего диодом D6 срезаем полуволну и потом постоянное напряжение подаем на вход каждой ячейки. Ячейка индикации представляет собой пороговое ключевое устройство которое зажигает светодиод при достижении некоторого уровня на входе.

Конденсатор С1 нужен для того чтобы при очень большой амплитуде сигнала сохранялась плавность выключения ячеек, а конденсатор С2 реализовывает задержку свечения последнего светодиода на некую долю секунды, чтобы показать что достигнут максимальный уровень сигнала - пик. Первый светодиод обозначает начало шкалы и поэтому светится постоянно.

Детали и монтаж

Теперь о радиодеталях: конденсаторы С1 и С2 подберете по своему вкусу, я взял каждый по 22МкФ на 63В(на меньший вольтаж не советую брать для УНЧ с выходом в 100Ватт), резисторы все МЛТ-0.25 или 0.125. Транзисторы все - КТ315, желательно с буквой Б. Светодиоды - любые которые сможете достать.

Рис. 4.Печатная плата индикатора выходной мощности УНЧ для 10 ячеек (кликни для увеличения)

Рис. 5. Расположение компонентов на печатной плате индикатора выходной мощности УНЧ

Все компоненты на печатной плате не обозначал поскольку ячейки идентичны и вы без особых усилий сами разберетесь что и куда впаивать.

В результате моих трудов получились четыре миниатюрных платки:

Рис. 6. Готовые 4 канала индикации для УНЧ мощностью 100 Ватт на канал.

Настройка

Сначала настроим яркость свечения светодиодов. Определяем какое нам надо сопротивление резисторов чтобы добиться нужной яркости светодиодов. Подключаем последовательно к светодиоду переменный резистор на 1-6кОм и подаем на эту цепочку питания с таким напряжением, от которого будет питаться вся схема, у меня - 12В.

Крутим переменник и добиваемся уверенного и красивого свечения. Отключаем все и замеряем тестером сопротивление переменника, вот вам и номиналы для R19, R2, R4, R6, R8... Этот способ является экспериментальным, можно также посмотреть в справочнике максимальный прямой ток светодиода и посчитать сопротивление за законом Ома.

Самый длительный и ответственный этап настройки - настройка порогов индикации для каждой ячейки! Будем настраивать каждую ячейку подбирая для нее сопротивление Rx. Поскольку у меня будет 4 таких схемы по 10 ячеек то сначала отладим данную схему для одного канала, а другие на основе ее настроить будет очень просто, используя последнюю как эталон.

Ставим вместо Rx в первой ячейке переменный резистор на 68-33к и подключаем конструкцию к усилителю(лучше к какому-нибудь стационарному, заводскому где есть своя шкала), подаем напряжение на схему и включаем музыку так чтоб было слышно, но на маленькую громкость. Переменным резистором добиваемся красивого подмигивания светодиода, после этого отключаем питание схемы и измеряем сопротивление переменника, впаиваем вместо него постоянный резистор Rx в первую ячейку.

Теперь идем к последней ячейке и делаем то же самое только раскачав усилитель до максимального предела.

Внимание!!! Если у вас очень "доброжелательные" соседи то можно не использовать акустических систем, а обойтись подключенным вместо акустической системы резистором в 4-8 Ом, хотя удовольствие от настройки уже будет не то))

Добиваемся переменным резистором уверенного свечения светодиода в последней ячейке. Все остальные ячейки, кроме первой и последней(мы уже их настроили), настраиваете как вам нравится, на глаз, отмечая при этом для каждой ячейки значение мощности на индикаторе усилителя. Настройка и градуировка шкалы остается за вами)

Отладив схему для одного канала(10 ячеек) и спаяв вторую придется так же провести подбор резисторов, поскольку каждый транзистор имеет свой коэффициент усиления. Только никакого усилителя ту уже не нужно и соседи получат небольшой таймаут - просто спаиваем входы двух схемок и подавая туда напряжение, например с блока питания, подбираем сопротивления Rx добиваясь симметричности свечения ячеек индикаторов.

Заключение

Вот и все, что я хотел рассказать о изготовлении индикаторов выходной мощности УНЧ с использованием светодиодов и дешевых транзисторов КТ315. Свои мнения и примечания пишите в комментариях...

UPD: Юрий Глушнев прислал свою печатную плату в формате SprintLayout - Скачать .

Можно конечно использовать в качестве основного компонента и микросхему вместо транзисторов, но на мой взгляд устройство выполненное на чипе имеет меньший диапазон творческой мысли, то есть не сделаешь таких тонких настроек, которые можно установить в транзисторном варианте. Транзисторная топология дает возможность гибко настраивать различные параметры с необходимым диапазоном индикации, мягкое реагирование сигнала на светодиоды и такое же плавное затухание. Индикаторную цепочку можно собрать практически с любым количеством светодиодов, лишь бы было желание и необходимость в этом. p>

Хотя справедливости ради нужно отметить, что транзисторные схемы с большим количеством установленных светодиодов, требуют много времени на их отладку и регулировку. Но зато с такой конструкцией приятно работать в последствии, ее очень трудно вывести из строя. Но даже в случае нештатной ситуации с какой либо из ячеек, можно все без проблем починить. Клиповый индикатор выходной мощности не требует больших финансовых затрат на его изготовление, используются самые ходовые кремневые транзисторы типа КТ315. Любой радиолюбитель хорошо знаком с такими полупроводниками, многие начинали свой путь в электронике именно с использования таких транзисторов.

Представленная здесь схема индикатора выходной мощности усилителя имеет логарифмическую шкалу, учитывая то, что мощность на выходе будет составлять более 110 Вт. Если бы для упрощения сделать шкалу линейного типа, то тогда например при 4-6 Вт светодиоды не в состоянии были бы открыться, либо пришлось бы делать линейку порядка 120 ячеек. Поэтому устройство индикации предназначенное для мощных усилителей нужно собирать с таким условием, чтобы существовала логарифмическая зависимость относительно выходной мощности усилителя и количеством установленных светодиодов.

Принципиальная схема пикового индикатора

Пиковый индикатор выходной мощности и его представленная схема абсолютно простая, и изготовлена с идентичными ячейками отображающие визуальную индикацию, каждая из которых показывает свой уровень выходного напряжения усилителя. Здесь схема на 5 точек индикации:

Схема пикового индикатора выходной мощности усилителя на транзисторах КТ315

По принципу показанной выше схеме можно легко изготовить индикацию и на десять точек.