Что такое избыточность сообщения. Поговорим о причинах потери и искажения информации

Сравнить неопределенность (энтропию), приходящуюся на букву источника информации (алфавита русского языка), характеризуемого ансамблем, представленным в таблице, с неопределенностью, которая бала бы у того же источника при равновероятном использовании букв.

При одинаковых вероятностях появления всех m = 32 букв алфавита неопределенность, приходящаяся на одну букву, характеризует энтропия Hmax = log m = log 32 = 5 бит. Энтропия источника, характеризуемого заданной таблицей: -0,064 log 0,064 -0,015log0,015 - ... - 0,143log0,143 4,43 бит.

Таким образом, неравномерность распределения вероятностей использования букв снижает энтропию источника с 5 до 4,42 бит.

|

Вероят-ность |

Вероят-ность |

Вероят-ность |

Вероят-ность |

||||

Пропускная способность канала связи

пропускная способность канала связи – это наибольшая возможная скорость передачи информации по данному каналу

Дискретный канал без помех

Если помехи в канале отсутствуют

Пусть

по каналу без помех передаются двоичные

символы  и

и  ,

вероятность появления нуля равна

,

вероятность появления нуля равна  ,

а единицы

,

а единицы  .

.

Тогда

и .

Максимум достигается при  .

.

Дискретный канал с помехами

Пусть

требуется определить пропускную

способность канала связи, по которому

передаются независимые двоичные символы

со скоростью  .

И пусть в результате действия помех

каждый символ превращается в противоположный

с вероятностью p

.

Тогда вероятность правильного приема

равна 1-p

.

Канал такого типа называется двоичным

симметричным каналом без памяти

.

.

И пусть в результате действия помех

каждый символ превращается в противоположный

с вероятностью p

.

Тогда вероятность правильного приема

равна 1-p

.

Канал такого типа называется двоичным

симметричным каналом без памяти

.

Если

шумы в канале отсутствуют, то  и пропускная способность максимальна:

и пропускная способность максимальна:

.

Если

.

Если  ,

то

,

то  также максимальна. Минимальное значение

пропускная способность имеет при

также максимальна. Минимальное значение

пропускная способность имеет при  .

.

Избыточность источника сообщений

Очевидно, что над алфавитом объема n может быть построено n k слов длины k . Тогда в русском алфавите имеется 33 слова длины 1, 33 2 =1089 двухбуквенных слов, 33 3 =35937 трехбуквенных слов, 33 4 =1185923 четырехбуквенных слов. Всего слов, длина которых не превышает 4, насчитывается 1222982. Этого более чем достаточно, чтобы закодировать все слова русского языка. Тем не менее, слова русского языка по числу символов часто значительно превышают четырехбуквенные. Таким образом, естественный язык уже на уровне отдельных слов обладает большой избыточностью.

Итак, избыточные сообщения – это сообщения, которые для представления информации используют больше символов, чем это минимально необходимо.

Очевидно, что чем больше избыточность, тем более устойчиво сообщение к различным помехам.

Пример. «В словох всо глосноо зомононо боквой о».

С другой стороны, избыточность ведет к уменьшению скорости передачи сообщений (или к увеличению объема памяти).

Избыточность

естественного языка характеризуется

энтропией его алфавита  :

неравномерность распределения символов

ведет к тому, что энтропия алфавита

уменьшается по сравнению с максимально

возможной: .

Чем меньше

:

неравномерность распределения символов

ведет к тому, что энтропия алфавита

уменьшается по сравнению с максимально

возможной: .

Чем меньше  ,

тем больше избыточность.

,

тем больше избыточность.

Информационная избыточность показывает относительную недогруженность на символ алфавита и является безразмерной величиной:

где

-коэффициент сжатия

(относительная

энтропия

). Важно понимать, что

-коэффициент сжатия

(относительная

энтропия

). Важно понимать, что и

и берутся относительно одного и того же

алфавита.

берутся относительно одного и того же

алфавита.

Кроме общего понятия избыточности существуют частные виды избыточности.

Избыточность, обусловленная неравновероятным распределением символов в сообщении:

Информационная избыточность – обычно явление естественное, заложена она в первичном алфавите. Избыточность не является признаком несовершенства источника. Избыточность характеризует физические свойства источника.

Взаимная энтропия

Пусть ансамбли Х и Y относятся соответственно к передаваемому и принимаемому сообщениям. Различия между Х и Y обуславливаются искажениями в процессе передачи сообщений под воздействием помех.

При отсутствии помех различий между ансамблями Х и Y не будет, а энтропии передаваемого и принимаемого сообщений будут равны: Н(Х) = Н(Y).

Воздействие помех оценивают условной энтропией Н Y (X). Поэтому получаемое потребителем количество информации на один элемент сообщения равно: Е(Х,Y) = Н(Х) – Н Y (X)

Величину Е(Х,Y) называют взаимной энтропией .

Если ансамбли Х и Y независимы, то это означает, что помехи в канале привели к полному искажению сообщения, т.е. Н Y (X) = Н(Х), а получаемое потребителем количество информации на один элемент сообщения:Е(Х,Y)=0.

Если Х и Y полностью зависимы, т.е. помехи в канале отсутствуют, то Н Y (X) = 0 и Е(Х,Y) = H(Y).

Так как Н Y (X) = Н(Х,Y) – H(Y), то Е(Х,Y) = H(X) + H(Y) – H(X,Y), или

Пример15 : Определите Н(Х) и Е(Х,Y), если Р(х 1 ,y 1) = 0,3; P(x 1 ,y 2) = 0,2;

P(x 2 ,y 3) = 0,1; P(x 3 ,y 2) = 0,1; P(x 3 ,y 3) = 0,25.

Чем больше энтропия, тем большее количество информации содержит в среднем каждый элемент сообщения.

Пусть энтропии двух источников сообщений Н 1 <Н 2 , а количество информации, получаемое от них одинаковое, т.е. I = n 1 H 1 = n 2 H 2 , где n 1 и n 2 - длина сообщения от первого и второго источников. Обозначим

При передаче одинакового количества информации сообщение тем длиннее, чем меньше его энтропия.

Величина m, называемая коэффициентом сжатия , характеризует степень укорочения сообщения при переходе к кодированию состояний элементов, характеризующихся большей энтропией.

При этом доля излишних элементов оценивается коэффициентом избыточности :

![]()

Русский алфавит, включая пропуски между словами, содержит 32 элемента (см. Пример), следовательно, при одинаковых вероятностях появления всех 32 элементов алфавита, неопределенность, приходящаяся на один элемент, составляет Н 0 = log 32 = 5 бит

Анализ показывает, что с учетом неравномерного появления различных букв алфавита H = 4,42 бит, а с учетом зависимости двухбуквенных сочетаний H’ = 3,52 бит, т.е. H’< H < H 0

Обычно применяют три коэффициента избыточности:

1) частная избыточность, обусловленная взаимосвязью r’ = 1 - H’/H;

2) частная избыточность, зависящая от распределения r’’ = 1 - H/ H 0;

3) полная избыточность r 0 = 1 - H’/ H 0

Эти три величины связаны зависимостью r 0 = r’ + r’’ - r’r’’

Вследствие зависимости между сочетаниями, содержащими две и больше букв, а также смысловой зависимости между словами, избыточность русского языка (как и других европейских языков) превышает 50% (r 0 =1 - H’/ H 0 = 1 - 3,52/5 = 0,30).

Избыточность играет положительную роль, т.к. благодаря ней сообщения защищены от помех. Это используют при помехоустойчивом кодировании.

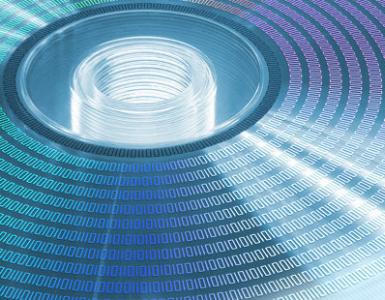

Вполне нормальный на вид лазерный диск может содержать внутренние (процесс записи сопряжен с появлением различного рода ошибок) и внешние (наличие физических разрушений поверхности диска) дефекты. Однако даже при наличии физических разрушений поверхности лазерный диск может вполне нормально читаться за счет избыточности хранящихся на нем данных. Корректирующие коды С 1, С 2, Q - и Р - уровней восстанавливают все известные приводы, и их корректирующая способность может достигать двух ошибок на каждый из уровней С 1 и C 2 и до 86 и 52 ошибок на уровни Q и Р соответственно. Но затем, по мере разрастания дефектов, корректирующей способности кодов Рида-Соломона неожиданно перестает хватать, и диск без всяких видимых причин отказывает читаться, а то и вовсе не опознается приводом. Избыточность устраняют построением оптимальных кодов, которые укорачивают сообщения по сравнению с равномерными кодами. Это используют при архивации данных. Действие средств архивации основано на использовании алгоритмов сжатия, имеющих достаточно длинную историю развития, начавшуюся задолго до появления первого компьютера -/еще в 40-х гг. XX века. Группа ученых-математиков, работавших в области электротехники, заинтересовалась возможностью создания технологии хранения данных, обеспечивающей более экономное расходование пространства. Одним из них был Клод Элвуд Шеннон , основоположник современной теории информации. Из разработок того времени позже практическое применение нашли алгоритмы сжатия Хаффмана и Шеннона-Фано . А в 1977 г. математики Якоб Зив и Абрахам Лемпел придумали новый алгоритм сжатия, который позже доработал Терри Велч . Большинство методов данного преобразования имеют сложную теоретическую математическую основу. Суть работы архиваторов: они находят в файлах избыточную информацию (повторяющиеся участки и пробелы), кодируют их, а затем при распаковке восстанавливают исходные файлы по особым отметкам. Основой для архивации послужили алгоритмы сжатия Я. Зива и А. Лемпела . Первым широкое признание получил архиватор Zip . Со временем завоевали популярность и другие программы: RAR, ARJ, АСЕ, TAR, LHA и т. д.В операционной системе Windows достаточно четко обозначились два лидера: WinZip (домашняя страница этой утилиты находится в Internet по адресу http://www.winzip.com) и WinRAR , созданный российским программистом Евгением Рошалем (домашняя страница http://www.rarlab.com). WinRAR активно вытесняет WinZip так как имеет: удобный и интуитивно понятный интерфейс; мощную и гибкую систему архивации файлов; высокую скорость работы; более плотно сжимает файлы. Обе утилиты обеспечивают совместимость с большим числом архивных форматов. Помимо них к довольно распространенным архиваторам можно причислить WinArj (домашняя страница http://www.lasoft-oz.com) . Стоит назвать Cabinet Manager (поддерживает формат CAB , разработанный компанией Microsoft для хранения дистрибутивов своих программ) и WinAce (работает с файлами с расширением асе и некоторыми другими). Необходимо упомянуть программы-оболочки Norton Commander, Windows Commander или Far Manager. Они позволяют путем настройки файлов конфигурации подключать внешние DOS-архиваторы командной строки и организовывать прозрачное манипулирование архивами, представляя их на экране в виде обычных каталогов. Благодаря этому с помощью комбинаций функциональных клавиш можно легко просматривать содержимое архивов, извлекать файлы из них и создавать новые архивы. Хотя программы архивации, предназначенные для MS-DOS, умеют работать и под управлением большинства версий Windows (в окне сеанса MS-DOS), применять их в этой операционной системе нецелесообразно. Дело в том, что при обработке файлов DOS-архиваторами их имена урезаются до 8 символов, что далеко не всегда удобно, а в некоторых случаях даже противопоказано.

Выбирая инструмент для работы с архивами, прежде всего, следует учитывать как минимум два фактора: эффективность, т. е. оптимальное соотношение между экономией дискового пространства и производительностью работы, и совместимость, т. е. возможность обмена данными с другими пользователями

Последняя, пожалуй, наиболее значима, так как по достигаемой степени сжатия, конкурирующие форматы и инструменты различаются на проценты, а высокая вычислительная мощность современных компьютеров делает время обработки архивов не столь существенным показателем. Поэтому при выборе программы-архиватора важнейшим критерием становится ее способность "понимать" наиболее распространенные архивные форматы.

При архивации надо иметь в виду, что качество сжатия файлов сильно зависит от степени избыточности хранящихся в них данных, которая определяется их типом. К примеру, степень избыточности у видеоданных обычно в несколько раз больше, чем у графических, а степень избыточности графических данных в несколько раз больше, чем текстовых. На практике это означает, что, скажем, изображения форматов BMP и TIFF, будучи помещенными в архив, как правило, уменьшаются в размере сильнее, чем документы MS Word . А вот рисунки JPEG уже заранее компрессированы, поэтому даже самый лучший архиватор для них будет мало эффективен. Также крайне незначительно сжимаются исполняемые файлы программ и архивы.

Программы-архиваторы можно разделить на три категории.

1. Программы, используемые для сжатия исполняемых файлов, причем все файлы, которые прошли сжатие, свободно запускаются, но изменение их содержимого, например русификация, возможны только после их разархивации.

2. Программы, используемые для сжатия мультимедийных файлов, причем можно после сжатия эти файлы свободно использовать, хотя, как правило, при сжатии изменяется их формат (внутренняя структура), а иногда и ассоциируемая с ними программа, что может привести к проблемам с запуском.

3. 3. Программы, используемые для сжатия любых видов файлов и каталогов, причем в основном использование сжатых файлов возможно только после разархивации. Хотя имеются программы, которые "видят" некоторые типы архивов как самые обычные каталоги, но они имеют ряд неприятных нюансов, например, сильно нагружают центральный процессор, что исключает их использование на "слабых машинах".

Принцип работы архиваторов основан на поиске в файле "избыточной" информации и последующем ее кодировании с целью получения минимального объема. Самым известным методом архивации файлов является сжатие последовательностей одинаковых символов. Например, внутри вашего файла находятся последовательности байтов, которые часто повторяются. Вместо того, чтобы хранить каждый байт, фиксируется количество повторяемых символов и их позиция. Например, архивируемый файл занимает 15 байт и состоит из следующих символов:

В В В В В L L L L L А А А А А

В шестнадцатеричной системе

42 42 42 42 42 4С 4С 4С 4С 4С 41 41 41 41 41

Архиватор может представить этот файл в следующем виде (шестнадцатеричном):

01 05 42 06 05 4С 0А 05 41

Это значит: с первой позиции пять раз повторяется символ "В", с позиции 6 пять раз повторяется символ "L" и с позиции 11 пять раз повторяется символ "А". Для хранения файла в такой форме потребуется всего 9 байт, что на 6 байт меньше исходного.

Описанный метод является простым и очень эффективным способом сжатия файлов. Однако он не обеспечивает большой экономии объема, если обрабатываемый текст содержит небольшое количество последовательностей повторяющихся символов.

Более изощренный метод сжатия данных, используемый в том или ином виде практически любым архиватором, - это так называемый оптимальный префиксный код и, в частности, кодирование символами переменной длины (алгоритм Хаффмана).

Код переменной длины позволяет записывать наиболее часто встречающиеся символы и группы символов всего лишь несколькими битами, в то время как редкие символы и фразы будут записаны более длинными битовыми строками. Например, в любом английском тексте буква Е встречается чаще, чем Z, а X и Q относятся к наименее встречающимся. Таким образом, используя специальную таблицу соответствия, можно закодировать каждую букву Е меньшим числом битов и использовать более длинный код для более редких букв.

Популярные архиваторы ARJ, РАК, PKZIP работают на основе алгоритма Лемпела-Зива. Эти архиваторы классифицируются как адаптивные словарные кодировщики, в которых текстовые строки заменяются указателями на идентичные им строки, встречающиеся ранее в тексте. Например, все слова какой-нибудь книги могут быть представлены в виде номеров страниц и номеров строк некоторого словаря. Важнейшей отличительной чертой этого алгоритма является использование грамматического разбора предшествующего текста с расположением его на фразы, которые записываются в словарь. Указатели позволяют сделать ссылки на любую фразу в окне установленного размера, предшествующего текущей фразе. Если соответствие найдено, текущая фраза заменяется указателем на своего предыдущего двойника.

При архивации, как и при компрессировании, степень сжатия файлов сильно зависит от формата файла. Графические файлы, типа TIF и GIF , уже заранее компрессированы (хотя существует разновидность формата TIFF и без компрессии), и здесь даже самый лучший архиватор мало чего найдет для упаковки. Совсем другая картина наблюдается при архивации текстовых файлов, файлов PostScript , файлов BMP и им подобных.

Избыточность сообщений

понятие теории информации. Наличие избыточности в записи сообщений какого-либо источника информации (См. Информация) проявляется в возможности записать эти сообщения в среднем более кратко, используя те же самые знаки (то есть заменяя код на другой с тем же алфавитом; см. Код , Кодирование). Например, если рассматриваемые сообщения представляют собой последовательности знаков 0 и 1, в которых единица встречается в среднем один раз на десять знаков, то, применяя кодирование по правилу 00 → 0, 01 → 10, 10 → 110, 11 → 111, можно сократить запись почти вдвое.

Максимальная доля «лишних» знаков определяется по статистическим свойствам рассматриваемого источника сообщений и также называется его избыточностью. В этом понимании И. с. R

определяется по формуле m - число букв алфавита, а Н

- Энтропия источника на букву сообщения. Можно подсчитать, что в приведённом примере И. с. равна 0,53. Минимальной И. с. R

= 0 обладает только последовательность, в которой знаки независимы и с вероятностью 1/m

могут быть равны любой из m

букв алфавита. Практически важен вопрос об оценке избыточности конкретных форм сообщений (таких, как письменная и устная речь, фототелеграммы, телевизионные изображения). Величина И. с. в них оказывается обычно значительной. Так, например, И. с. английской письменной речи не менее 0,6. Большая избыточность позволяет лучше распознать передаваемые сообщения при наличии помех в каналах связи. С этой точки зрения не всегда следует стремиться к уменьшению И. с. Ю. В. Прохоров.

Большая советская энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия . 1969-1978 .

Смотреть что такое "Избыточность сообщений" в других словарях:

Наличие в техническом устройстве возможностей сверх тех, которые могли бы обеспечить его нормальное функционирование. И. вводится для повышения надёжности работы изделия в различных условиях эксплуатации или для исключения влияния на… …

Избыточность термин из теории информации, означающий превышение количества информации, используемой для передачи или хранения сообщения, над его информационной энтропией. Для уменьшения избыточности применяется сжатие данных без потерь, в то же… … Википедия

избыточность языка - 1. Необходимое условие передачи и приема сообщения. Она не только способствует надежности коммуникации, но и создает условия порождения и восприятия речи. Без существующей избыточности языка человек не смог бы перерабатывать всю поступающую или… … Толковый переводоведческий словарь

В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. Вы можете … Википедия

Мера возможного увеличения скорости передачи информации за счет использования статистич. зависимостей между компонентами сообщения, вырабатываемого источником сообщений. И. стационарного источника сообщений с дискретным временем, вырабатывающего… … Математическая энциклопедия

Обнаружение ошибок в технике связи действие, направленное на контроль целостности данных при записи/воспроизведении информации или при её передаче по линиям связи. Исправление ошибок (коррекция ошибок) процедура восстановления информации после… … Википедия

ИЗБЫТОЧНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ - величина, которой измеряется относительная доля излишне используемых сообщений в некотором алфавите. Определяется формулой: где Н энтропия сообщения, п средняя длина кодового слова, М число символов алфавита. Естественным языкам свойственна… … Энциклопедический словарь по психологии и педагогике

Операция отождествления символов или групп символов одного Кода с символами или группами символов другого кода. Необходимость К. возникает прежде всего из потребности приспособить форму сообщения к данному каналу связи или какому либо… … Большая советская энциклопедия

- (MIL STD 1553B) стандарт Министерства обороны США, распространяется на магистральный последовательный интерфейс (МПИ) с централизованным управлением, применяемый в системе электронных модулей. Изначально разрабатывался по заказу МО США для… … Википедия

Процесс представления информации в определенной стандартной форме и обратный процесс восстановления информации по ее такому представлению. В математич. литературе кодированием наз. отображение произвольного множества Ав множество конечных… … Математическая энциклопедия

Из энтропийных оценок источников сообщений, ясно, что она зависит от статических характеристик самих сообщений. Энтропия максимальна при равномерном появлении букв на любом месте сообщения. Для характеристики источника сообщений с различным алфавитом представляет интерес сравнение фактической энтропии источника с максимально возможной. В этом смысле введено понятие избыточности источника сообщений или избыточности алфавита.

где H max = log M ;

M – количество различных букв в алфавите;

H (X ) – средняя энтропия на одну букву.

Избыточность источника R показывает на сколько хорошо используются буквы в данном источнике. Чем меньше R , тем большее количество информации вырабатывается источником на одну букву. Однако, не всегда необходимо стремиться к R = 0. С повышением избыточности повышается помехоустойчивость (надежность) источника. Выяснение количества избыточности важно потому, что мы должны вводить ее разумно, чтобы получить максимальный эффект помехозащищенности, а не полагаться на стихию. Например, избыточность любого языка оказывается порядка 50-70%, то есть если бы все буквы имели одинаковую вероятность использования и можно было бы использовать любые комбинации букв, то среднюю длину слова можно было бы значительно уменьшить. Однако разбираться в этой записи было бы значительно труднее, особенно при наличии ошибок (лектора или студента).

Современные системы связи построены без учета ограничений, существующих в языке, а поэтому не достаточно эффективны, так как они приспособлены для передачи равновероятных букв алфавита, которые могут следовать друг за другом в любых комбинациях.

Колоссальная избыточность присуща телевизионным изображениям: естественно передавать не весь кадр, а только информацию соответствующую тому, чем отличается один кадр от другого. Этим можно существенно сократить требуемую (в среднем) полосу частот.

Различают две составляющие избыточности:

- избыточность, обусловленная статистической взаимосвязью букв между собой:

,

,

где H (X ) – энтропия для букв, когда они неравновероятны и взаимосвязаны;

H 1 (X ) – энтропия для букв, когда они статистически не взаимосвязаны и неравновероятны.

- избыточность, обусловленная распределением вероятностей между буквами алфавита:

.

.

Между R ; R р и R с существует зависимость: R = R р + R с + R р · R с.

Если R р и R с – невелики, то R ≈ R р + R с.

Укрупнение алфавита с M 1 элементов алфавита до M 2 ≥ M 1 (M 2 = M 1 n ) не изменяет избыточности: R 1 = R 2 .

Но статистические связи между элементами укрупненного алфавита падают R с ≈ 0; следовательно возрастает неравномерность употребления отдельных букв алфавита M 2 , то есть R р2 >> R р1 ; R р2 ≈ R 1 ≈ R 2 .

Доказательство, что R 1 ≈ R 2 сводится к следующему:

1. Подсчитаем H 2 (X ):

Из свойства аддитивности информации следует, что в одном элементе второго алфавита содержится столько же информации, сколько ее содержится в n элементах первичного алфавита. Среднее количество информации на один элемент первого алфавита – H 1 ; математическое ожидание на n элементов первого алфавита – n · H 1 равно информации на один элемент второго алфавита H 2 (X ) = n · H 1 .

2. Избыточность второго алфавита

Избыточность языка подсчитывается по формуле:

,

,

где H max = log M , а M – число букв в алфавите.

Избыточность языка можно подсчитывать для H 0 ; H 1 ; H 2 ;...H N , где

H ∞ (X ) = 0.87÷1.37 бит ⁄ буква,

а 0; 1; 2… – количество букв между которыми учитываются взаимосвязи.

Примеры

1. Во сколько раз больше содержится информации на странице текста для иностранца, начавшего изучать новый для себя язык (например, русский) и для носителя языка?

Значительные потери и искажения информации, всегда существующие в процессе взаимодействия людей, - одна из типичных причин конфликтов между ними. Эта причина редко выступает источником острых конфликтов. Однако в отличие от 284

других причин она действует постоянно в любом конфликте. Это, как правило, способствует его усложнению и возникновению затруднений в урегулировании. Важность рассмотрения искажения информации вызвана тем, что эта причина более легко устранима по сравнению с другими факторами, вызвавшими конфликт.

Потенциальной причиной конфликтов выступают потери и искажения информации не только при общении оппонентов, но и в самом восприятии людьми окружающего мира. Человек достаточно избирательно воспринимает бесконечно многообразную информацию об окружающем. Роль мощного «фильтра», отсевающего незначимую информацию и детализирующего субъективно важные сведения, играют ценности, мотивы, цели. Они в свою очередь зависят от мировоззрения человека, его образованности, профессионализма, нравственности, культуры, жизненного опыта.

Человек часто видит мир сквозь призму своих личных интересов, что во многом естественно. Психика обрабатывает поступающую в нее информацию на основе принципа эгоцентризма уже сотни миллионов лет. Такой способ обработки информации об окружающем в целом способствует выживанию индивида. Однако эгоцентризм приводит к непониманию того, что у других людей, естественно, могут существовать иные точки зрения, даже противоположные нашей. Исследование информационных причин и последствий эгоцентризма важно для коррекции поведения человека в конфликтных ситуациях.

Из сказанного выше следует, что у двух человек представления об одной и той же ситуации изначально всегда отличаются и даже могут быть противоположными. Причем каждый их этих людей может достаточно аргументированно обосновать свою точку зрения. Проблема взаимопонимания людьми друг друга усложняется тем, что информация продолжает теряться и искажаться в процессе межличностной коммуникации. Рассмотрим основные причины этого на примере.

Предположим, что сотрудник А объясняет свое понимание какой-либо проблемы сотруднику Б. Информация, связанная с проблемой «X», которая имеется в психике А, всегда отличается от информации, которую он высказывает, причем эти отличия могут быть существенными. Каковы же причины этого?

Многое из того, что А чувствует и понимает, он не может адекватно высказать словами. Зададим себе вопрос: «Как пахнет дыня?» Ответ, как правило, будет односложным: «Вкусно», «Дыней», «Приятно» и т.п. Между тем в нашей психике при воспоминании о том, как пахла дыня, актуализировалось в десятки раз больше информации, чем содержится в односложном ответе, представляющем эту информацию на словесном уровне. В ситуациях межличностного общения значительная часть информации, касающейся предмета разговора, существует на уровне бессознательного и в принципе словами выражена быть не может. Какую часть своих чувств может описать словами альпинист, поднявшийся на Эльбрус или Эверест? Одну десятую, одну сотую или одну тысячную? Что испытывает человек в бою, кроме него самого и других людей, побывавших в таких же ситуациях, никто не знает. Словами эту информацию передать невозможно. Поэтому «афганцы» и организуются в сплоченные сообщества. Общаясь с себе подобными, они получают шанс понять и быть понятыми без слов. На уровне бессознательного и подсознания в психике человека содержится значительное количество существенной информации. Часть этой информации может восприниматься собеседником за счет невербальных средств коммуникации: мимики, жестов, поз и т.д. (рис. 20.1).

I - потери из-за недостатка словарного запаса для вербализации своих мыслей и чувств, 2 - потери из-за недостатка времени для высказывания всего того, что думает, 3 - потери из-за того, что оппонент А не все из того, что думает, считает возможным и нужным говорить, 4 - потери из-за того, что много информации содержится в психике на уровне бессознательного, 5 - потери из-за того, что часть словесной информации оппонент Б просто не слушает, 6 - искажения из-за полного или частичного непонимания полученной информации, 7 - искажения из-за разного отношения к проблеме и оппоненту.

Часть информации, которая в принципе может быть выражена словами, не высказывается человеком из-за ограниченности его словарного запаса. В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля насчитывается более 200 000 слов. Система этих слов составляет словарную картину мира носителей русского языка. Полная словарная картина мира все же в тысячи раз беднее информационной модели окружающей действительности, которая имеется у общества. Конкретный человек, общаясь с окружающими, использует не все слова русского языка, а только незначительную часть, определяемую словарным запасом этого человека.

Установлено, что словарный запас А.С. Пушкина, отраженный в его произведениях, составил 21000 слов. Словарный запас современного средней образованности человека насчитывает около 4000 слов. Эллочка - персонаж известного романа Ильфа и Петрова, достаточно уверенно чувствовала себя, используя всего 33 слова.

Чем беднее словарный запас у человека, тем сложнее ему выразить мысль, передать ее нюансы. В силу этого окружающие чаще будут не понимать его или понимать неправильно. Это создает основу для возможных конфликтов. Обогащение словарного запаса человека способствует предупреждению конфликтов, вызванных трудностями в понимании людьми друг друга.

Многое из того, что А знает, чувствует и может выразить словами, он не высказывает, так как в процессе общения не хватает времени на то, чтобы высказать все, что думалось. Если сотрудник А, являясь руководителем отдела, выступает на совещании по какой-то проблеме, то, как правило, он успевает в отве287

денное время высказать только часть информации, которой обладает. Иногда эта часть незначительна.

По причине недостатка времени в процессе общения теряется существенное количество информации. Чем насыщеннее жизнь человека, тем больше времени у него уходит на деятельность, тем меньше времени он может посвятить разговору. Это затрудняет понимание людьми друг друга. Если мы хотим действительно всесторонне разъяснить свою позицию, не стоит рассчитывать на то, что это можно сделать в двух словах. Обсуждение серьезных и сложных проблем требует выделения на это значительного времени.

Многое из того, что сотрудник А может выразить словами, он не считает нужным говорить Причиной может быть то, что часть того, что он думает, вслух высказывать не принято, часть информации он не высказывает потому, что она характеризует его самого с негативной стороны, а часть информации он считает для данного разговора незначимой. Но это не означает, что она на самом деле незначима для собеседника

Таким образом, то, что сотрудник А говорит, всегда гораздо беднее по содержанию по сравнению с тем, что он чувствует и думает Нередко в том, что мы говорим, упускается или искажается даже главное из того, что мы думаем Все ли из того, что сотрудник А говорит, сотрудник Б слышит и понимает? Не все слышит и не все понимает.

Часть словесной информации слушающий не усваивает потому, что просто ее не слышит, так как отвлекается, думает о своих проблемах и т.п. Много информации теряется таким образом на совещаниях, конференциях, занятиях. Опрос студентов вузов показал, что они могут «пропустить» до 60-70% информации на занятиях, которые им не интересны

Часть информации, высказанной сотрудником А, не усваивается сотрудником Б, так как он ее не понимает. Не все, что говорит один, бывает сразу понятно другому. Вспомним задачу на встречное движение, которую решали в школе. Из пункта 1 в пункт 2 по течению реки выплывает лодка. Из пункта 2 в пункт 1 через 30 минут выплывает катер Когда встретятся катер и лодка, если известны их скорости, скорость течения реки и расстояние между пунктами. Чтобы понять, как решить эту в общем-то простую задачу, ее условие нужно прочитать 2-3 раза.

Получение информации из написанного текста в принципе отличается от информационного взаимодействия в процессе общения. Написанный текст, если что-то непонятно, можно прочесть несколько раз. Если же в разговоре постоянно переспрашивать все, что не совсем понятно, можно быстро создать себе репутацию бестолкового работника. При общении часть информации теряется из-за того, что собеседник просто не успевает сразу понять все то, о чем идет речь. В процессе общения собеседником усваивается та информация, которая понимается им мгновенно. Вот почему устная речь должна быть более простой и понятной по сравнению с речью письменной.

Услышав одну и ту же информацию, разные сотрудники могут сделать не только разные, но и противоположные выводы о позиции говорящего. Например, выступление директора завода на совещании часть руководителей может оценить как удачное. Другая часть руководителей это же выступление может посчитать неудачным. Причем каждая из этих групп работников может аргументировать свою оценку. Происходит это, во-первых, в силу разного жизненного опыта слушающих, во-вторых, в силу разного знания ими проблемы, о которой идет речь, в-третьих, в силу их разного отношения к говорящему, в-четвертых, из-за того, что обсуждаемая проблема по-разному затрагивает их собственные интересы. Поэтому сотрудник Б слышит одно, но оценивает позицию сотрудника А по-другому, с учетом своего жизненного опыта и т.д.

Охарактеризованные выше потери и искажения информации могут приводить к тому, что представление сотрудника Б о позиции А в связи с обсуждаемой проблемой «X» может весьма заметно отличаться от истинной позиции сотрудника А (см. рис. 20.1). Сотрудники А и Б могут начать спорить из-за мнимого расхождения в позициях. Этот спор может перерасти в конфликт, причины которого будут иметь информационный характер. В реальных конфликтах между людьми элемент непонимания ими друг друга всегда присутствует и либо усугубляет конфликтное взаимодействие, либо вообще определяет его.

1. Использование в конфликтологии информационного подхода обладает мощными объяснительными возможностями. Однако его необходимость и значение конфликтологами пока не осознаны.

2. Информацией называются те сведения, которые передаются от источника информации к приемнику и каким-либо образом фиксируются им. В интересах конфликтологии системно-информационному анализу могут быть подвергнуты четыре основные сферы: информационные процессы «внутри» конфликтной ситуации, заключающиеся в обмене информацией между всеми участниками конфликта, между другими его подструктурами; внешняя информационная среда, в условиях и под воздействием которой возникают, развиваются и завершаются конфликты; управление реальными конфликтами осуществляется на основе их информационных моделей, в основном путем информационного воздействия на участников. Качественное информационное обеспечение управления конфликтом является важнейшим условием результативной работы конфликтолога; само развитие конфликтологии как науки подчинено законам получения, обработки, передачи, использования и хранения информации. Системной работы с научной информацией в конфликтологии пока не ведется.

3. У каждого из участников конфликта формируется своя информационная модель конфликтной ситуации. Особенности этих моделей определяются спецификой ценностей, мотивов и целей людей. В процессе общения в проблемных ситуациях информация, передаваемая людьми друг другу, может существенно искажаться и теряться. Информационный анализ общения позволил установить семь основных причин потерь и искажения информации при общении.

Внутриличностые конфликты

Если сомневаешься и не знаешь, как поступить, представь себе, что ты умрешь к вечеру, и сомнение тотчас же разрешается: тотчас же ясно, что - дело долга и что - личные желания.

Л.Н. Толстой

![]()