Что такое информационный взрыв и как он появился? Информационный взрыв - угроза современной цивилизации.

(Урсул А. Д.). Станислав Лем описал эту проблему и вызываемую ей инфляцию культуры в «Summa Technologiae » (1964) , повторяя позже неоднократно (например, сатирически - в «Перикалипсисе» из сборника «Абсолютная пустота », 1971).

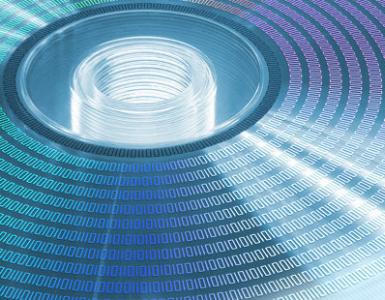

Цивилизационные тренды развития информационного общества характеризуются тем, что в г. человечеством было произведено информации 18∙10 18 байт (18 Эксабайт). За пять предыдущих лет человечеством было произведено информации больше, чем за всю предшествующую историю. Объем информации в мире возрастает ежегодно на 30 %. В среднем на человека в год в мире производится 2,5∙10 8 байт .

По статистике, объём цифровой информации удваивается каждые восемнадцать месяцев. По большей части (до 95 %) этот поток состоит из неструктурированных данных (лишь 5 % составляют различные базы данных - тем или иным образом структурированная информация).

Исследования вопроса

Развиваются: методология и статистика измерений в обществе информации и информационных нагрузок , регламентация федеральным законодательством безопасного содержания информации.

Информационный взрыв таит в себе не меньшую опасность, чем демографический . По Мальтусу , человечество как производитель отстает от себя же как потребителя, то есть речь идет о соотношении совокупной биологической массы и совокупного экономического продукта человечества. Но в состязании с самим собой у человечества все же гораздо лучшие шансы, чем у индивида в состязании со всем человечеством. Как выясняется к началу третьего тысячелетия, основные ресурсы общества - не промышленные или сельскохозяйственные, но информационные. Если материальное производство человечества отстает от его же материальных потребностей, то еще более отстает информационное потребление индивида от информационного производства человечества. Это кризис не перенаселенности, а недопонимания, кризис родовой идентичности. Человечество может себя прокормить - но может ли оно себя понять, охватить разумом индивида то, что создано видовым разумом? Хватит ли человеку биологически отмеренного срока жизни, чтобы стать человеком?

- М. Н. Эпштейн , "Информационный взрыв и травма постмодерна"

См. также

- Информационная перегрузка /Информационный шум

Напишите отзыв о статье "Информационный взрыв"

Примечания

Отрывок, характеризующий Информационный взрыв

Она теперь сначала видела его и переживала теперь все то, что она чувствовала тогда. Она вспомнила продолжительный, грустный, строгий взгляд его при этих словах и поняла значение упрека и отчаяния этого продолжительного взгляда.«Я согласилась, – говорила себе теперь Наташа, – что было бы ужасно, если б он остался всегда страдающим. Я сказала это тогда так только потому, что для него это было бы ужасно, а он понял это иначе. Он подумал, что это для меня ужасно бы было. Он тогда еще хотел жить – боялся смерти. И я так грубо, глупо сказала ему. Я не думала этого. Я думала совсем другое. Если бы я сказала то, что думала, я бы сказала: пускай бы он умирал, все время умирал бы перед моими глазами, я была бы счастлива в сравнении с тем, что я теперь. Теперь… Ничего, никого нет. Знал ли он это? Нет. Не знал и никогда не узнает. И теперь никогда, никогда уже нельзя поправить этого». И опять он говорил ей те же слова, но теперь в воображении своем Наташа отвечала ему иначе. Она останавливала его и говорила: «Ужасно для вас, но не для меня. Вы знайте, что мне без вас нет ничего в жизни, и страдать с вами для меня лучшее счастие». И он брал ее руку и жал ее так, как он жал ее в тот страшный вечер, за четыре дня перед смертью. И в воображении своем она говорила ему еще другие нежные, любовные речи, которые она могла бы сказать тогда, которые она говорила теперь. «Я люблю тебя… тебя… люблю, люблю…» – говорила она, судорожно сжимая руки, стискивая зубы с ожесточенным усилием.

И сладкое горе охватывало ее, и слезы уже выступали в глаза, но вдруг она спрашивала себя: кому она говорит это? Где он и кто он теперь? И опять все застилалось сухим, жестким недоумением, и опять, напряженно сдвинув брови, она вглядывалась туда, где он был. И вот, вот, ей казалось, она проникает тайну… Но в ту минуту, как уж ей открывалось, казалось, непонятное, громкий стук ручки замка двери болезненно поразил ее слух. Быстро и неосторожно, с испуганным, незанятым ею выражением лица, в комнату вошла горничная Дуняша.

– Пожалуйте к папаше, скорее, – сказала Дуняша с особенным и оживленным выражением. – Несчастье, о Петре Ильиче… письмо, – всхлипнув, проговорила она.

Кроме общего чувства отчуждения от всех людей, Наташа в это время испытывала особенное чувство отчуждения от лиц своей семьи. Все свои: отец, мать, Соня, были ей так близки, привычны, так будничны, что все их слова, чувства казались ей оскорблением того мира, в котором она жила последнее время, и она не только была равнодушна, но враждебно смотрела на них. Она слышала слова Дуняши о Петре Ильиче, о несчастии, но не поняла их.

«Какое там у них несчастие, какое может быть несчастие? У них все свое старое, привычное и покойное», – мысленно сказала себе Наташа.

Когда она вошла в залу, отец быстро выходил из комнаты графини. Лицо его было сморщено и мокро от слез. Он, видимо, выбежал из той комнаты, чтобы дать волю давившим его рыданиям. Увидав Наташу, он отчаянно взмахнул руками и разразился болезненно судорожными всхлипываниями, исказившими его круглое, мягкое лицо.

– Пе… Петя… Поди, поди, она… она… зовет… – И он, рыдая, как дитя, быстро семеня ослабевшими ногами, подошел к стулу и упал почти на него, закрыв лицо руками.

Вдруг как электрический ток пробежал по всему существу Наташи. Что то страшно больно ударило ее в сердце. Она почувствовала страшную боль; ей показалось, что что то отрывается в ней и что она умирает. Но вслед за болью она почувствовала мгновенно освобождение от запрета жизни, лежавшего на ней. Увидав отца и услыхав из за двери страшный, грубый крик матери, она мгновенно забыла себя и свое горе. Она подбежала к отцу, но он, бессильно махая рукой, указывал на дверь матери. Княжна Марья, бледная, с дрожащей нижней челюстью, вышла из двери и взяла Наташу за руку, говоря ей что то. Наташа не видела, не слышала ее. Она быстрыми шагами вошла в дверь, остановилась на мгновение, как бы в борьбе с самой собой, и подбежала к матери.

Графиня лежала на кресле, странно неловко вытягиваясь, и билась головой об стену. Соня и девушки держали ее за руки.

– Наташу, Наташу!.. – кричала графиня. – Неправда, неправда… Он лжет… Наташу! – кричала она, отталкивая от себя окружающих. – Подите прочь все, неправда! Убили!.. ха ха ха ха!.. неправда!

Наташа стала коленом на кресло, нагнулась над матерью, обняла ее, с неожиданной силой подняла, повернула к себе ее лицо и прижалась к ней.

– Маменька!.. голубчик!.. Я тут, друг мой. Маменька, – шептала она ей, не замолкая ни на секунду.

Она не выпускала матери, нежно боролась с ней, требовала подушки, воды, расстегивала и разрывала платье на матери.

– Друг мой, голубушка… маменька, душенька, – не переставая шептала она, целуя ее голову, руки, лицо и чувствуя, как неудержимо, ручьями, щекоча ей нос и щеки, текли ее слезы.

Графиня сжала руку дочери, закрыла глаза и затихла на мгновение. Вдруг она с непривычной быстротой поднялась, бессмысленно оглянулась и, увидав Наташу, стала из всех сил сжимать ее голову. Потом она повернула к себе ее морщившееся от боли лицо и долго вглядывалась в него.

– Наташа, ты меня любишь, – сказала она тихим, доверчивым шепотом. – Наташа, ты не обманешь меня? Ты мне скажешь всю правду?

1 260

Информационная перегрузка. Информационный взрыв. Неэффективное мышление. Скорая помощь.

Информационная перегрузка. Информационный взрыв. Неэффективное мышление. Скорая помощь.

«Лучше меньше, да лучше» — это лучшее высказывание, что можно привести про информацию сейчас. Её так много, что голова идет кругом. Объем информации удваивается каждые 18 мес. В 2002 г. человечеством было произведено информации 18∙10 18 байт (18 Эксабайт) или чуть более 18 миллиардов гигабайтов.

В этом коротком посте хочу обратить внимание на синдромы информационной перегрузки и меры предосторожности при обращении с информацией. Есть еще одно крылатое выражение Н.М. Родштльда: «Кто владеет информацией, тот владеет Миром». Он, конечно, имел в виду мир внешний. Мы же будем рассматривать мир внутренний. Бесспорно вы согласитесь, что в своей голове нужно иметь своего царя, если, конечно, нет желания, чтобы вами владели всякие Родшельды.

Что такое информационная перегрузка

Определение инфоперегрузки (Information Overload) впервые было дано профессором информационных наук лондонского городского университета Дэвидом Боуденом (David Bawden) в исследовании 2008 года, названном «Темная сторона информации: перегрузка, тревожность и другие парадоксы и патологии» (The dark side of information: overload, anxiety and other paradoxes and pathologies). Соавтором его выступила коллега Боудена по университету — доктор информатики Лин Робинсон (Lyn Robinson), изучающая влияние получаемой информации на поведение человека.

Боуден и Робинсон определили информационную перегрузку как «состояние цивилизации, при котором объем потенциально полезной и актуальной информации, превышает возможность ее обработки средним человеком и становиться помехой, а не подспорьем». Простой пример. Человеку нужно построить дом, но он его не строит, потому что безнадежно застрял на этапе изучения информации о том, как строить дом.

Виды информационной перегрузки

1. Информационный вампиризм — зависимость от информации, получаемой через Интернет или телевидение. Человек не отрывается от телевизора или не вылезает из глобальной сети, что по сути приобретает форму бегства от личных проблем и компенсации жизненной неустроенности. Это похоже на любую химическую зависимость — алкоголизм, наркоманию и прочие зависимости.

2. Многозадачность — необходимость заниматься несколькими делами одновременно. Но, как уже не раз доказано опытным путём, в один момент времени человек может заниматься лишь одним делом, держа в кратковременной памяти от 5 до 7 элементов. В такой атмосфере человек тратит гораздо больше энергии на переключение внимание между объектами концентрации, чем на саму работу, потому что каждый раз при переключении приходится, как бы, освежать память. Это похоже на работу оперативной памяти компьютера или телефона, когда переключаясь между приложениями происходит их частое обновление. О таком виде инфоперегрузки можно сказать, что человек только «делает вид, что работает», так как его продуктивность невелика.

3. Добывание фактов — ситуация, в которой на пути к полезным и ценным сведениям нужно «перелопатить» огромный массив информации, и факты накапливаются, но не усваиваются. Это «куркульный» подход также опасен, так как неизбежно превращает всю потенциально полезную информацию в бесполезный хлам (не применённую).

Информационный взрыв.

Информация в современном мире накапливается угрожающими темпами — согласно словам Эрика Шмидта (Eric Schmidt), бывшего CEO Google, «От начала цивилизации и до 2003 года было создано около 5 Экзабайт (5 000 000 000 Гб) информации. Теперь человечество создает столько данных всего за 2 дня».

Цифровая Вселенная растет быстрее, чем предполагалось в самых смелых прогнозах: специалисты из аналитической фирмы International Data Corporation (IDC) предполагали, что к началу 2011 года человечество накопит до 1,8 Зб информации, однако масштабное исследование корпорации ICANN выявило наличие 2,56 Зеттабайта цифровых данных в мире уже в сентябре того же года. Заметим, что гораздо более ранее исследование Бона и Шорта, указавших объем потребления информации в 3,6 Зеттабайта только для США, учитывало неоднократное обращение пользователя к одному и тому же источнику трафика (например, к серверам многопользовательских игр).

Объём информации в мире возрастает ежегодно на 30%. В среднем на человека в год в мире производится 2,5∙10 8 байт.

Медитация — пожалуй, самый эффективный из методов эмо-инфочистки и скорая помощь при переживании острого иноформационно-эмоционального перегруза. Перейдите, скачайте, сделайте. Будет еще много полезного, если подпишитесь на рассылку. Никакого спама.

Кстати, полезно будет знать, что в устройстве нашего организма есть система самозащиты от сверх эмоционального раздражения. Она называется «ступор». Если сравнить психику с автомобилем, то ступор будет соответствовать торможению «с полной блокировкой колес». Менее выраженная форма ступора — «легкое притормаживание» — это полюбившаяся многим депрессия. Депрессия — менее выраженная реакция на инфоперегруз.

Вот несколько советов, которые могут помочь в поддержании текущего порядка в голове.

- Собирайте только полезную информацию. Не пытайтесь узнать все обо всем: при нынешних темпах производства информации это невозможно.

- Будьте честны с самим собой. Если вас что-то беспокоит, не стоит «топить» свою тревогу в море ненужной информации.

- Не хватайтесь за несколько дел сразу, работайте над своими задачами поочередно.

- Планируйте свое время, выделяйте важные и второстепенные, срочные и не срочные задачи.

- Соблюдайте баланс между работой и отдыхом, высыпайтесь и отдыхайте (это самое сложное).

- Пользуйтесь прекрасной свойством мозга — забывать все лишнее и само-очищаться.

Ну и напоследок еще несколько любопытных фактов:

По данным экспертов, около 1 петабайта текстовой информации во всем Интернете, а также всё написанное человеком, статьи, книги, учебники и т. д. При этом объем памяти мозга по разным оценкам составляет порядка зетабайта. Однако человека нельзя рассматривать как устройство запоминания, типа как флешку, ведь он может создавать информацию самостоятельно, быть её источником. Флешки и компьютеры на такое не способны, поэтому это сравнение неприемлемо. И вообще, все информация существует по причине существования человека. Он центр, источник, пользователь.

- информационная перегрузка вызывает серьезный стресс и ведет к общему ухудшению здоровья,

- а чрезмерное использование социальных медиа может даже привести к потере кратковременной памяти!

По мере возможности избегайте информационной перегрузки. Предупрежден — вооружен.

Ускоренное развитие производства естественным образом сопровождалось соответствующим увеличением и обновлением суммы знаний, накопленных человечеством. Д. Мартин, один из крупнейших специалистов в области обработки информации, утверждает, что «...к 1800 году общая сумма человеческих знаний удваивалась каждые 50 лет, к 1950 году она удваивалась каждые 10 лет, а к 1970 году - каждые 5 лет». Некоторые аналитики считают, что в настоящее время этот период составляет всего 2-3 года. Лавинообразный рост информационных потоков, начавшийся в XIX веке, к середине XX века привел к тому, что люди потеряли возможность ориентироваться в море информации и эффективно ее обрабатывать, поскольку даже на простой поиск нужной информации приходилось затрачивать весьма значительные усилия. И это несмотря на то, что значительная доля людей уже оказалась вовлеченной в трудовой процесс, непосредственно связанный с обработкой информации. По данным ряда американских исследователей, к середине XX века в информационную сферу труда в США было вовлечено более 30% трудоспособного населения (бухгалтеры, почтовые служащие, банковские работники и т. д.). Возникшая ситуация получила в свое время название «информационный взрыв». К концу XX века основным предметом труда в общественном производстве промышленно развитых стран стала информация. И тенденция перекачивания трудовых ресурсов из материальной сферы в сферу, так или иначе связанную с обработкой информации, неуклонно укрепляется во всем мире.

Появление эвм

Итак, к середине XX века перед человечеством возникла проблема обуздания «разбушевавшейся» информационной стихии, когда информация становится недоступной только потому, что ее чрезвычайно много и отыскать нужные данные очень и очень непросто. К этому же времени (как по заказу) оказались созданными и технические условия для производства программно-управляемых вычислительных машин, которые были реализованы в упоминавшихся выше электромеханических вычислительных машинах. Однако механические перемещения - неотъемлемая часть реализации вычислительных операций в механических и электромеханических машинах - существенно ограничивали их быстродействие. Так, например, самая быстродействующая релейная машина «РВМ-1», которая была построена в 50-х годах XX века в СССР под руководством Н. И. Бессонова, выполняла операцию умножения за 0,05 с (20 умножений в секунду). То есть «РВМ-1» была только в 14 раз быстрее, чем машина «Марк-2». Такой уровень быстродействия не удовлетворял практическим потребностям даже того времени. Только полностью электронные, то есть исключающие механические перемещения в процессе вычислений и, следовательно, безынерционные устройства могли решить проблему быстродействия вычислительных машин.

Начало последнего на сегодняшний день электронного этапа в развитии средств обработки информации относится к сороковым годам XX века. В 1937-1942 годах в США под руководством Дж. Атанасова и К. Берри была построена первая полностью электронная машина «ABC» (Atanasoff-Berry Computer), содержавшая около 600 электронных ламп накаливания. Но эта машина могла выполнять только операции сложения и вычитания.

Первая в полном смысле этого слова ЭВМ i - универсальная программно-управляемая Электронная Вычислительная Машина (соответствующий термин англоязычного происхождения - компьютер) была разработана в 1943-1945 годах в Пенсильванском университете США под руководством Д. Маучли и П. Эккерта. Эта машина называлась «ENIAC» - Electronic Numerical Integrator And Computer - электронно-цифровой интегратор и вычислитель. Она весила 30 тонн, ее высота была 6 метров, а площадь -120 квадратных метров. Машина состояла из 18 тысяч электронных ламп накаливания и выполняла примерно 5 тысяч арифметических операций в секунду (сравните с 20 операциями в секунду у электромеханической машины «РВМ-1»),

Программа работы машины «ENIAC» задавалась вручную с помощью механических переключателей и гибких кабелей со штекерами, вставляемыми в нужные разъемы. Поэтому любые изменения в программе требовали много сил и времени. Выдающийся математик Джон фон Нейман, анализируя работу первых ЭВМ, пришел к выводу о необходимости хранения выполняющейся программы и обрабатываемых по этой программе данных внутри машины, в ее электронных схемах, а не вне нее - на перфокартах, перфолентах или разъемах со штекерами. Первой машиной с хранимой программой является компьютер «EDSAC» (Electronic Delay Storage Automatic Calculator), построенный М. Уилксом в Великобритании в 1949 году. С этой машины принято вести отсчет первого поколения ЭВМ.

В нашей стране первые ЭВМ создавались примерно в тот же самый период. В 1947-1951 годах под руководством академика Лебедева была пущена первая советская вычислительная машина - МЭСМ (Малая Электронно-Счетная Машина). Кроме того, выпускались машины «Стрела», «Минск», «Урал», БЭСМ (Большая Электронно-Счетная Машина), М-2, «Мир» и некоторые другие, разработанные под руководством крупных советских конструкторов и теоретиков И. С. Брука, М. А. Карцева, Б. И. Рамеева, В. М. Глушкова, Ю. А. Базилевского.

Информационным взрывом называют иногда процесс, начавшийся в середине нашего столетия. Научно-технический прогресс - причина этого взрыва, лавинообразно нарастающего потока информации в самых различных областях науки и техники. Укротить эту лавину необходимо. Только в нашей стране трудится около миллиона научных работников; число их на земном шаре гораздо больше. И все эти миллионы людей, несмотря на их старания и желания, не могут работать с полным КПД своего мозга. Ибо не в состоянии прочитать литературу по своей специальности, выходящую в мире.

«Если бы химик, свободно владеющий 30 языками (условие невероятное), начал с 1 января 1964 г. читать все выходящие в этом году публикации, представляющие для него профессиональный интерес, и читал бы их по 40 часов в неделю со скоростью 4 публикации в час, то к 31 декабря 1964 г. он прочитал бы лишь 1/20 часть этих публикаций», - говорил академик А. Н. Несмеянов. А ведь с 1964 года число публикаций по химии из года в год увеличивалось, и сейчас наш химик-полиглот не прочел бы и одной тридцатой всей литературы по специальности.

Поток публикаций возрастает, а вместе с тем ежегодно возрастает и необходимость чтения этих публикаций. Все чаще и чаще обращаются к научным публикациям инженеры и техники. Их в мире не миллионы, а десятки миллионов. Больше века прошло со времени открытия электрического тока Гальвани до создания первой электростанции. Полстолетия потребовалось телефону, чтобы из научного открытия воплотиться в техническое изобретение. Но такие темпы характеризовали XVIII и XIX столетия. В нашем веке с момента открытия деления ядер урана до создания атомного реактора прошло лишь три года, а до запуска первой атомной электростанции - пятнадцать лет. Научные открытия используются сейчас почти моментально, если мерять время темпами прошлых лет. Зато, в отличие от прошлого, поиск нужной информации в океане книг, статей, журналов, патентов отнимает уйму времени.

И не только времени, но и денег. Ежегодно на доку ментальный поиск в США тратится свыше миллиарда долларов. И тем не менее в тех же США - на неоправданное дублирование тратится не менее десяти процентов всех средств, что отпущены на научно-исследовательские и конструкторские работы. Вот два характерных примера. На эксперимент по засеву облаков было израсходовано более четверти миллионов долларов. Результаты этого эксперимента появились в публикации, но затерялись в потоке отчетов и статей. И вскоре эксперимент был повторен, причем дублирование его обошлось уже в три миллиона долларов. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства потратило год и восемнадцать миллионов долларов на разработку ракетной системы «Атлас-Вега». Одновременно столько же времени и средств ушло на разработку аналогичной системы «Атлас-Агена В», которой занималось министерство ВВС Соединенных Штатов.

Вполне понятно, что на службу информации различные фирмы, исследовательские институты, министерства и управления зарубежных стран не жалеют средств - эти средства окупаются сторицей.

В нашей стране информационная служба централизована. О создании единой общегосударственной системы сбора и обработки информации для учета, планирования и управления записано в «Основных направлениях развития народного хозяйства СССР на 1976–1980 годы», утвержденных XXV съездом КПСС. Совет Министров СССР принял специальное постановление, возложив на Государственный комитет по науке и технике руководство научно-технической информацией в нашей стране, определение дальнейшего развития системы этой информации, координацию исследовательских и технических работ, методическое руководство всей сетью научно-технической информации, разграничение функций между отдельными органами информации и контроль над их деятельностью.

Сеть информационных органов СССР включает такие специальные институты, как ВИНИТИ - Всесоюзный институт научной и технической информации, где работают тысячи штатных сотрудников и десятки тысяч переводчиков, ЦНИИПИ - Центральный научно-исследовательский институт патентной информации, ВНИИКИ-Всесоюзный научно-исследовательский институт научно-технической информации, классификации и кодирования. В каждой отдельной отрасли, как правило, существуют свои институты, а отделы или бюро научно-технической информации есть почти во всех солидных научно-исследовательских и проектно-конструкторских институтах, на предприятиях промышленности, сельского хозяйства, транспорта и связи.

В последнее время много говорят об "информационной революции", "информационном взрыве", о переходе земной цивилизации к "информационному обществу". Что же вкладывают специалисты в эти и многие подобные понятия и термины, своей необычностью, непривычностью звучания и яркостью в буквальном смысле слова захлестнувшие страницы газет и журналов, а также электронные средства массовой информации? Всё дело в том, что они теснейшим образом взаимосвязаны с проблемами обеспечения информационно-психологической безопасности России и русского народа, являющегося базовым компонентом государства. Сегодня уже никто не удивляется обилию разнообразной техники, заполонившей многочисленные офисы фирм и компаний, органов власти и управления. Компьютеры, принтеры, сканеры, мобильные телефоны, пейджеры и другие средства получения и обработки информации используются во многих областях человеческой деятельности, и количество сфер применения будет постоянно расти. Кроме того, уже и в системе среднего образования вводятся новые специальности для учителей, например, так называемые "тьюторы" будут готовить учеников школ для работы в глобальных компьютерных сетях, в том числе и в Интернете. Научно-технический прогресс нельзя остановить. Надо реагировать на происходящие в мире (в том числе и в информационной сфере) изменения адекватно. Если рассматривать данную проблему именно под таким углом зрения, то для русской глубинки государственными структурами должны быть разработаны и введены в практическое использование соответствующие программы государственной поддержки тех регионов, которые нуждаются в дотационных вливаниях. Кроме этого, наконец-то, должен быть ликвидирован дисбаланс в правомочиях субъектов Российской Федерации. Нормативные акты всех регионов России в законодательном плане не должны расходиться с норма-ми Федерального центра, с Конституцией России. Имеется масса отличных документов, принятых и утверждённых высшими должностными лицами России. Среди них и Доктрина информационной безопасности России, утверждённая Президентом страны В.В. Путиным в сентябре 2000 года. Данный документ смело можно назвать программным актом государственных структур в информационной сфере. России предстоит искать и находить ответы на постоянно возникающие вызовы времени, давать возможность роста молодому поколению, способному служить на пользу своей Родине. В самом термине "информационно-психологическая безопасность" видно тесное переплетение различных сфер - информационной, психологической и других. На самом деле проблема, скрываемая за названием, ещё более глубокая и важная: защита национальных интересов от вредоносных, несанкционированных, враждебных информационно-психологических воздействий. Что можно отнести к таким воздействиям? Их спектр охватывает не только названные в разделе сферы. Рассмотрим простейший пример - рекламное воздействие на массовое сознание. Здесь мы сталкиваемся с так называемым "25-ым кадром", когда влиянию самой тематикой рекламных роликов подвергается подсознание человека. Одна из задач торговой сферы - сбыт продукции. Одна из важных задач государства - защита собственного населения от недобросовестной или ложной рекламы. Здесь надо приходить к взаимовыгодному решению накопившихся вопросов. Именно сегодня очень мощному внешнему воздействию подвергается и духовная сфера российского общества, или, говоря языком официальных документов, "сфера духовной жизни". Нет ли в ней сегодня проблем? - можно задать такой вопрос и сразу же на него ответить - конечно, есть. И эти проблемы надо решать. Детская беспризорность, наркомания, пьянство, безработица, выталкивающая за ворота предприятий многих, заставляя их менять сферы деятельности, насаждаемые в некоторых СМИ чуждые для жителей России ценностные ориентиры заставляют предположить, что не всё благополучно в нашем общем доме. Одна из задач органов власти и управления - решение названных проблем. Возвращаясь к проблематике статьи, надо отметить следующее. Для того, чтобы научить подавляющее большинство населения грамотной работе с информацией, надо создавать специальные подготовительные центры. Иначе прогрессивно нарастающая лавина разноплановой информации может захлестнуть своими потоками неподготовленных людей. Поэтому и психологическую сферу (психосферу) человека следует готовить к работе в условиях информационных перегрузок постепенно. Одна из особенностей человеческой психики как таковой - медлительность изменений. И это, на самом деле, очень хорошо. Человек, пропуская через свой внутренний мир определённые внешние перемены, успевает к ним адаптироваться. Но всё равно это связано с возникновением разнообразных перегрузок. А то, что такие перегрузки будут увеличиваться и разрастаться, скоро заметят (если ещё не заметили) многие. В связи с этим и в школьные программы, и в курсы подготовки специалистов с высшим образованием сегодня вводятся новые дисциплины.

Одна из проблем многообразия профессий - количество затрачиваемого на подготовку специалиста времени и качество подготовленного специалиста. Вопрос: можно ли научить человека работе на компьютере за несколько занятий? Ответ: да, вполне возможно. Вопрос: будет ли такой специалист разбираться в премудростях структуры персонального компьютера, сможет ли он заниматься, как говорят специалисты, "железом" (начинкой)? Ответ на данный вопрос также лежит на поверхности: нет, не сможет. Поэтому наряду с краткосрочными курсами повышения квалификации должны существовать базовые образовательные системы, в ходе освоения которых люди получат фундаментальную подготовку по широчайшему кругу вопросов. Такие специалисты всегда высоко котируются на профессиональных рынках. Они окажутся тем "золотым фондом" русского народа, который и будет вести Россию в XXI веке. Что касается предотвращения перегрузок по информации, то одна из задач центров, которые можно было бы создать в данной области, должна быть адаптация и обучение людей поиску объективной, достоверной и своевременной информации. Если частично рассмотреть зарубежный опыт, то очень любопытные примеры дает нам Япония. Безусловно, это очень информатизированная и компьютеризированная страна.

На некоторых предприятиях там сталкиваются с проблемой информационных перегрузок. Симптомы тесно связаны с общей стрессовой усталостью. Называют сами японцы данное заболевание "кароши". Последствия его достаточно трагичны, вплоть до смертельных исходов. Как свидетельствуют сухие цифры статистической отчётности, в середине девяностых годов от таких перегрузок на японских предприятиях и в учреждениях ежегодно погибало на рабочих местах до десяти тысяч человек(!). Данная статистика свидетельствует о серьёзности возникающей проблемы. Ещё не так давно шёл извечный спор между "физиками" и "лириками" о приоритетах образования. Предметом дискуссий была проблема так называемого гуманитарного и технического образования. Сегодня на повестке дня оказывается универсальность образовательных систем и переплетение образовательных программ. А это всё напрямую связано с вопросами получения, обработки и использования информации.

Если русский народ сможет адекватно среагировать на быстро происходящие изменения мирового уровня (в том числе и на так называемую "глобализацию"), сохранив при этом свою душу и самобытность, значит, уже в скором времени все почувствуют и увидят позитивные тенденции. Но для этого нужно много и кропотливо работать, налаживать системы поиска и отбора талантливой молодёжи, допуска их к ресурсным базам, обучения и использования на передовых рубежах для защиты национальных интересов нашего народа. Завершая данную статью, хотелось бы выделить следующее.

Для решения многочисленных проблем, поднятых в материале, предстоит очень много трудиться, не покладая рук. Задача общественности, средств массовой информации - поднимать вопросы, если они существуют, предлагать свои (возможно, и авторские) варианты решения накопившихся проблем, а задача властных структур - находить мостки для реализации на практике принимаемых решений, чтобы они работали на благо личности, общества и государства, защищая жизненно-важные интересы триединого целого в самых разных сферах жизнедеятельности, в том числе и в информационной как одной из важнейших составляющих современного общества.